工程名片

屯门—赤蜡角接线工程·中国香港

2013年-2018年建设

建设单位:

香港交通运输局

施工单位:

宝嘉—布依格联营公司

掘进装备:

Φ17.6m气压泥水平衡盾构(德国海瑞克)

关键词:

全球最大盾构 海底隧道 联络通道掘进机

工程概况

香港屯门—赤蜡角连接路是香港一条连接新界屯门及赤蜡角的公路,双线海底连接隧道工程全长4.2km,埋深50m,隧底水压达0.5MPa,海面船舶航行较多。

香港屯门-赤蜡角连接工程平面图

隧道为双向4车道,包括两段分别为530m与670m的明挖法隧道,设计建造合同价值约11.5亿欧元(合约15亿美元)。工程于2011年11月30日开工,2015年工程中使用了全球直径最大的盾构——直径17.6m的S-880混合式(气压泥水平衡)盾构掘进800m的隧道区间,随后将其刀盘改造为直径14m,与另外一台直径14m的泥水平衡盾构共同完成剩余4.2km的隧道掘进,最终于2018年底完工。

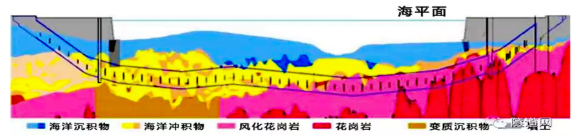

隧道经由地层为较软的冲积层和全风化带,从较硬的花岗岩到较软的次固结海相沉积岩,从透水性强的沉积砂砾层到透水性弱的黏土变质沉积岩。

地质图

工程装备

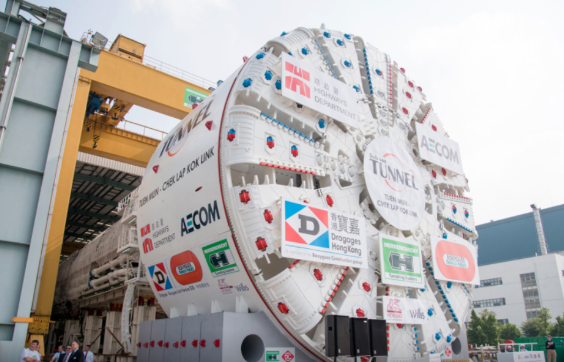

工程采用海瑞克Φ17.6m气压泥水平衡盾构,超过了西雅图SR99“Bertha号”盾构(直径17.45m),成为世界最大直径盾构机。

直径17.6m盾构机下线

盾构配备了多项创新技术

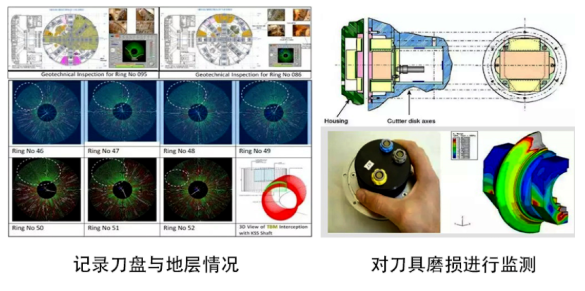

DCRM独立监控系统:它小巧紧凑,易于安装和维护,无需在刀盘上进行额外的安装,可以让TBM连续不断地监控滚刀的转动情况和温度,将评估的测量数据应用到各种地质情况。

Mobydic系统:安装于盾构机刀盘上,使用高灵敏传感器来记录盾构刀盘各项参数,如每个刀具的受力情况,刀盘旋转速度以及刀盘温度等,并能反映出掘进中遭遇的阻碍(如木桩、孤石),能分析和绘制出前方地层情况模拟图,反馈指导施工。

机械蛇型臂:结构与人类手臂类似,驱动它们强健“肌肉”的其实是安装在其背部和连接“肌肉”及“关节”的“肌腱”上,钢索作为“肌腱”,用来控制机械臂的驱动器均位于机械臂的基部。机械臂末端可以选装各种设备,如摄像机、照明设备、切割设备或高压水枪等,可以清理刀盘,消除堵塞。

盾构施工

盾构推进

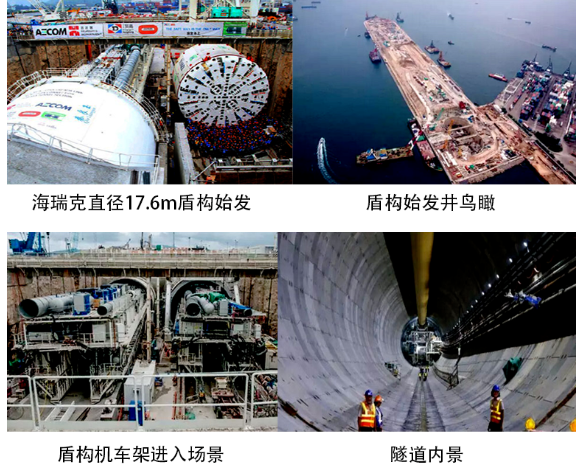

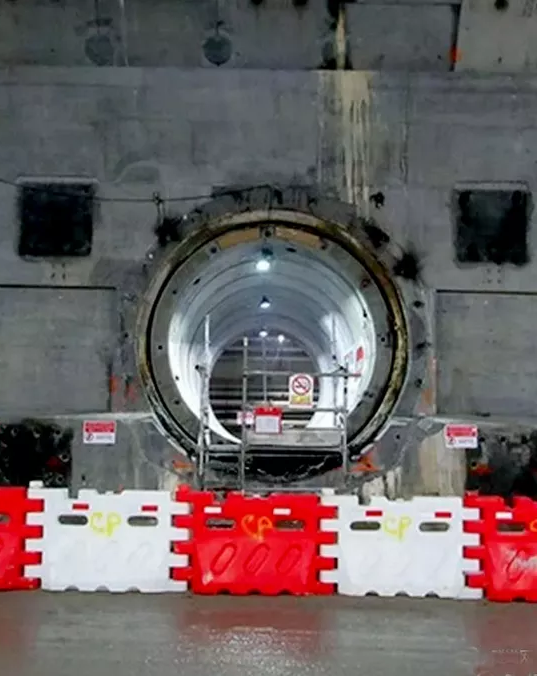

隧道工程中,北部出入口处人工填海段采用直径17.6m盾构机挖掘约0.8km,之后则更换为2台直径14m盾构机,挖掘约4.2km。2015年9月,直径17.6m盾构始发推进,在从较硬的花岗岩到较软的次固结海相沉积岩中施工。2015年11月,盾构在工作井内贯通,刀盘更换为直径14m的刀盘后继续掘进。

直径17.6m盾构机刀盘更换为直径14m的刀盘

2016年12月,由于遭遇技术难题,屯门—赤蜡角连线北线工程工期延长。由于对地层困难预计不足,盾构机遭遇比预期中硬度更高的岩石,导致掘进速度降低,刀具磨损加剧。

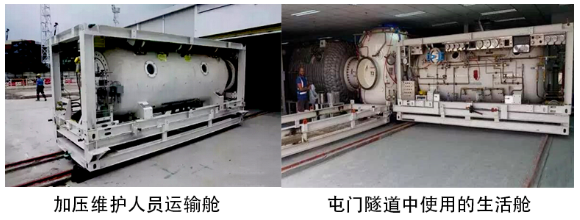

同时海底隧道深度达50m,水压达0.5MPa,超高水压带来的隧道掘进与盾构维护的难度,也造成施工进度落后。屯门隧道工程共计32次饱和进舱作业,最长持续时间达到28天。

2019年2月,隧道全部贯通。

联络通道设计施工

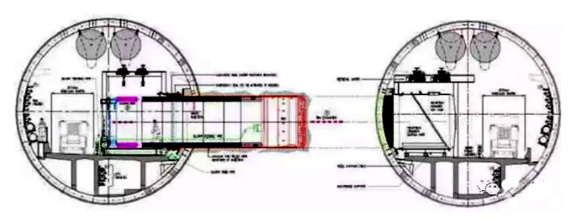

海底双管隧道每隔100m设一条联络通道,共设42条,每条长约13m。原方案为冻结法开挖,通过方案比选及冻土试验,最终决定采用Φ3m顶管机施工,在高水压多变软土地层中,于14个月施工了39条联络通道。

联络通道设计

顶管机施工

竣工的联络通道

联络通道隧道壁破裂事故

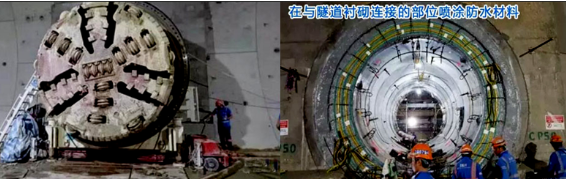

2017年10月,屯门—赤蜡角接线工程隧道发生事故,联络通道的隧道管壁出现了破裂,大量泥水涌入隧道。闻讯而来的工人赶到现场堵截了泥水,并对破裂的管道进行紧急修补。随后,施工人员将液氮灌入破裂隧道附近的土层内并进行冻结,以免地下水再次涌入隧道。

事故现场喷涌的泥水

此次发生事故的联络通道

2017年12月,屯门—赤蜡角连接路南段完成建设,与港珠澳大桥同时开通。2018年12月,屯门—赤蜡角连接路北段完成建设。2020年12月27日,屯门—赤蜡角接线工程正式开通。