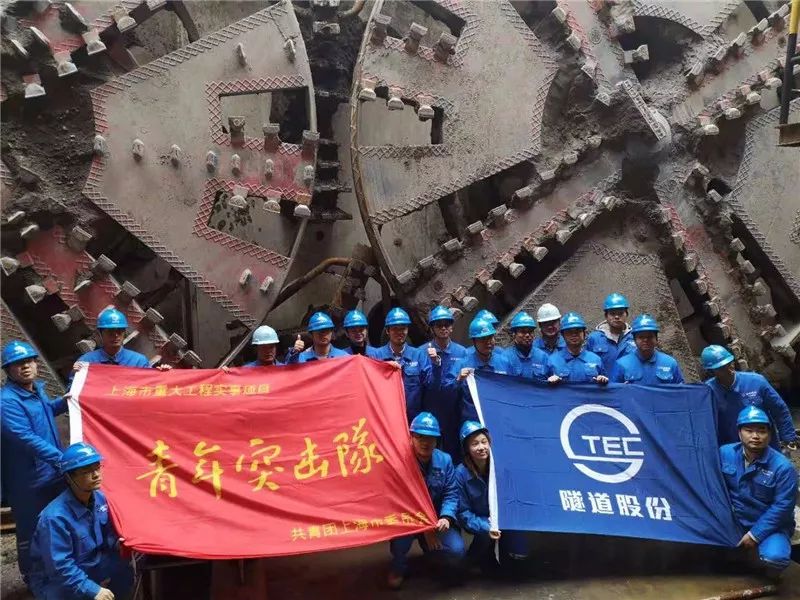

12月5日上午,由隧道股份市政集团承建的田林路下穿中环线地道新建工程顺利穿越中环线,实现结构贯通,标志着该工程穿越中环线之旅完美落幕。

▲箱涵顺利"穿越"

而中环路正常通行,项目施工不受影响:

工程建设纪实

• 2016年10月

田林路地道工程开工

• 2017年9月

第一节钢管幕开始推进

• 2018年4月

管幕全部贯通

• 2018年7月

首节箱涵开始推进

• 2018年12月

最后一节箱涵完成推进,地道结构贯通

通行从40分钟变成5分钟

据了解,田林下穿中环线地道新建工程,由徐汇区建设和交通委员会于2015年立项,在项目前期阶段的调研工作中,广泛收集居民的意见建议,问计于民。该项目于2016年开工,是市区两级重点推进的区区对接断头路项目。未来,驾车从古美路经田林路下穿中环线地道到东平路将从原来的约40分钟缩短至5分钟,漕河泾开发区近20万居民和上班族将由此受益。

该项目预计于2019年年中竣工通车运营,工程建成后可有效缓解被中环线“拦腰截断”的田林路交通困境。

实现20余项首创技术

隧道股份市政集团田林路下穿中环线地道新建工程项目经理张振接受采访时说到:“为确保运行中的中环线不受影响,项目部采用管幕箱涵非开挖工艺,历时近5个月实现‘完美’穿越,自项目开工以来,中环线无一次因地道施工而中断。”

张振提到,“为保证中环线及公用管线的正常运行,我们项目团队制定了严谨的沉降控制方案,涵盖洞口止水、同步注浆、置换注浆、开挖面稳定管理等诸多细节方案,技术方面实现了20余项国内或行业‘首创’。”

其中,20余项“首创”技术包含超大断面土压平衡箱涵顶进、管幕锁口形式优化、采用内锁口、超大断面箱涵同步顶进系统等方面。

为进一步提高施工精准度,借助信息化监测手段,该项目团队开发激光导向纠偏技术,现场操控室工作人员在操控室通过观察测量导向系统的实时数据偏差,及时调整管幕顶进的施工参数,实现了操作可视化、同步化和即时性。

经监测,管幕和箱涵穿越期间,地面沉降控制在1厘米以内,保证了中环线及下方公用管线的正常运行。

为保证箱涵推进的良好姿态,项目团队与同济大学专家合作,开发研制箱涵同步顶进系统,将所有油缸分为7组,分别采用7套液压泵站,每套控制10个油缸,通过中央控制器,根据箱涵左右两侧行程差,对7套液压泵站输出流量集中核算,确保顶进过程中的同步性。同时采用两位操作人员共同操作,杜绝施工过程中误操作。

▲液压设备

双重保险,助力箱涵成功穿越

田林路下穿中环线地道新建工程位于漕河泾开发区核心区域,周边高楼林立,施工环境复杂,地道上方即为川流不息的中环线及20余条公共管线,对沉降控制要求极为苛刻。

经过各方研究论证,国家级工法——管幕-箱涵施工工艺成为最优选择。作为国内唯一成熟掌握并成功运用该工法的企业,隧道股份市政集团组建最强团队,在总结中环线北虹路地道施工经验的基础上,升级施工工艺,打造管幕-箱涵工法2.0版本。

管幕-箱涵工法

管幕-箱涵工法是利用小口径顶管机和钢管,在拟建地下空间结构的外周逐根顶进钢管,形成封闭的水平钢管幕。然后在该钢管幕的围护下,实现大断面地下空间结构的非开挖施工。运用该工法施工,可将对周边环境的影响降到最低,且地面交通、市政设施、公用管线无需改道或搬迁,均可正常运行。

“工欲善其事,必先利其器”。针对田林路下穿中环线地道新建工程,该项目团队自主研发高精度钢管幕专用掘进机,结合独特的钢管锁口设计,使钢管幕施工具有管幕形成质量好、周边环境影响小、适用地层广、适应埋深浅等优势。

从2017年9月15日第一节钢管幕开始推进,到2018年4月5日62 根管幕全部贯通形成了口字形钢管幕,为地道施工提供第一道保险。

此外,项目团队在传统的网格式工具头的基础上创新升级,为地道工程“量身定制”土压平衡式箱涵掘进机,创下世界最大断面记录(长19.84米,宽6.42米)。

该设备采用四台螺旋机出土,作业时通过安装在土舱面板上的14个土压力传感器实时监测正面土体变化情况,操作者可根据压力值变化情况及时调整螺旋机的转送参数,从而保证正面土压力稳定。

“封闭式的箱涵掘进机与高精度的水平钢管帷幕一起,构成在中环线下施工安全保障的‘双保险’。”张振说到。

据悉,田林路地道工程既是一项民心工程,也是一项精品工程,更是一项希望工程。地道的顺利推进,给徐汇、闵行两区经济带来新的发展机遇,优化了漕河泾开发区的营商环境,降低交通运输业成本,加强两区的人员交流和经贸往来,有利于促进漕河泾开发区的高质量发展,将成为两区间协同创新、协调发展的纽带。