近年来,随着地下工程建设的迅速发展,盾构在掘进过程中越来越多地会穿越江河湖海、地铁隧道及各种建构筑物。

而这次,上海沿江通道越江隧道不仅穿越了长江和黄浦江,还先后穿越小沙背涵闸、长航码头、国际游轮码头桩基、钢渣层等众多水工构筑物。在隧道全线贯通之际,小编走进了沿江通道,再次深入了解工程中的施工工艺与创新技术。

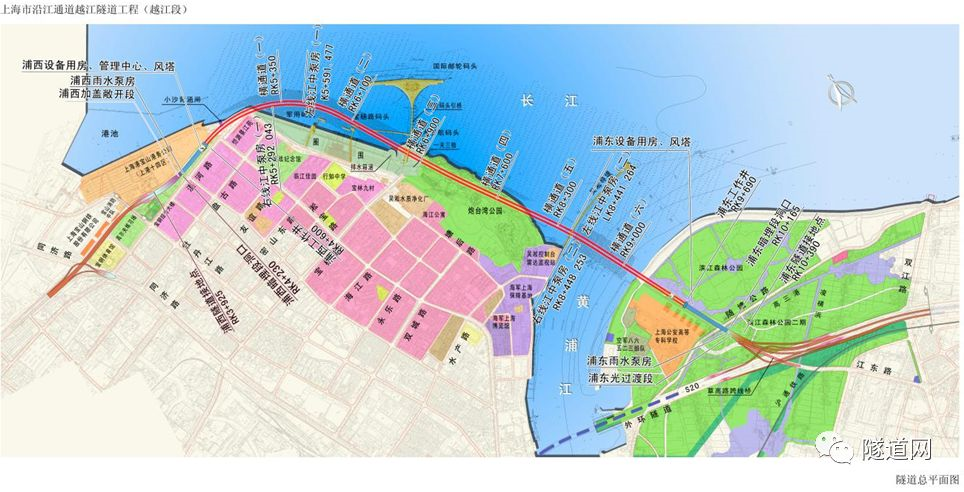

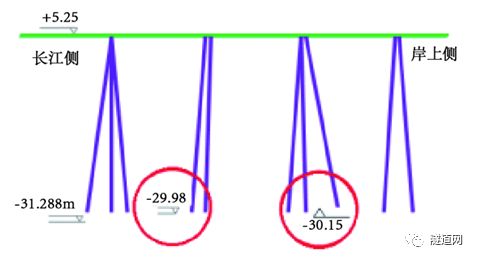

由上海城投公路投资(集团)有限公司投资、上海市隧道工程轨道交通设计研究院和上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司联合设计、上海隧道工程有限公司承建的上海沿江通道工程全长35km,西起宝山区G1501郊环高速公路富长路交叉口,终点至长江隧道五号沟立交和浦东郊环东段,全长8.7km,其中隧道线路总长6.465km,圆隧道段长5264m(左线计),隧道外径15m,内径13.7m。

工程采用2台海瑞克直径15.43m超大直径泥水平衡盾构(S317/S318)施工。

2016年7月20日,首台盾构“长江一号”始发推进。

2016年12月16日,北线盾构“长江二号”始发。

2018年5月31日,“长江一号”进入接收井。

2018年7月27日,“长江二号”也完成所有穿越,隧道双线贯通。

这条特别的越江隧道,建设起来不简单

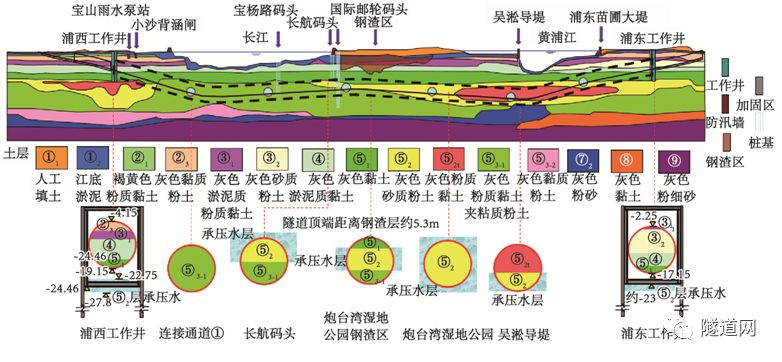

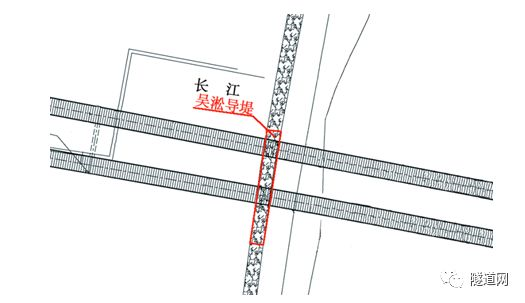

正如小编所了解,沿江通道越江隧道2台盾构不仅需要穿越众多水工构筑物,且不良地质种类繁杂。尤其是盾构穿越土压剧变的吴淞导堤(导堤两侧土层高差约20m)、物理特性离散及层厚分布复杂的钢渣填埋场,易发生流砂、管涌的砂质粉土、粉土、粉土夹层等,施工风险与难度极高。

01

吴淞口导堤使用年限已经超过100 年,是本工程下穿的地面构筑物中最重要的、容错率最小的水工构筑物。施工方通过管片设计、注浆管理、控制盾构姿态、密切监测沉降等措施,使得大堤穿越后最大累积沉降仅有18mm,堤面情况良好。

02

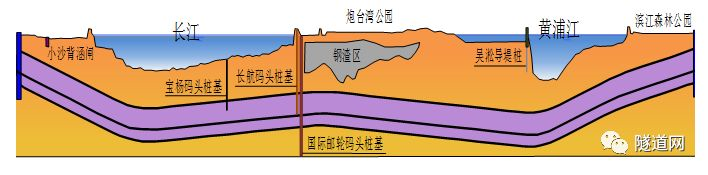

两线总共需要穿越炮台湾湿地公园近1600m的特殊钢渣层,钢渣最深之处距离隧道顶部5.3m,为防止钢渣侵入开挖面对盾构机产生影响,通过向开挖面加入一定量的稻壳等轻质堵漏物质,防止坍塌或钢渣下落,为盾构推进保驾护航。

03

隧道沿线需近距离穿越国际邮轮码头引桥、老长航码头和宝杨码头撑杆墩等桩基,特别是长航码头,有5根钢筋混凝土方桩在隧道断面内,施工方通过采取创新套筒拔桩工艺、大堤提前预加固及盾构推进保障等措施,顺利完成穿越。

而你可能不知道,完成这些穿越的是2台“功勋”盾构

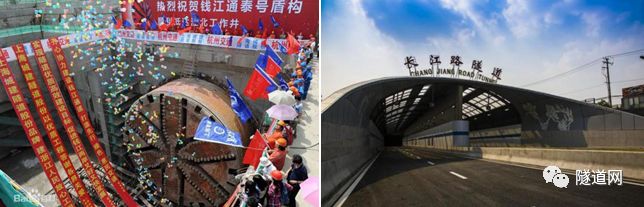

工程中2台盾构机曾先后服务于上海长江隧道、上海长江路隧道、钱江隧道,穿越过长江、黄浦江、钱塘江等长三角区域的大江大河,此次推进是他们服务的第四个工程,至今累计推进里程达到19.22km和15.86km,创造了世界上15m级超大直径盾构服役里程新纪录。

一、横空出世,建立不世功勋。S317和S318在上海长江隧道实现世界上15m级盾构机一次性掘进7.5km。

二、开疆扩土,踏遍东部天险。S317在杭州钱江隧道实现双线6.5km推进,累计穿越14km;S318在上海长江路隧道实现双向3.1km推进,累计穿越10.6km。

三、默默坚守,穿长江跨黄浦。S317和S318在上海沿江通道越江隧道推进5.2km,第一次实现两江穿越,累计推进至19.22km和15.86km。

此次盾构机首次穿越两江,加之沿线码头及水工构筑物众多,不良地质种类繁杂,施工风险与难度极高,对于盾构机核心部件的工作可靠性是一项考验。沿江通道项目部通过对2台既有盾构机的设备更新优化,使其具备更长的使用寿命,并圆满地完成了各项施工任务。随着越来越多的盾构机投入到各项工程中,对于“老”盾构的使用寿命有一个较为科学的、准确的判断十分重要。沿江通道盾构机改制的经验,可为其他工程提供很好的借鉴。

随着社会对环境保护、生态文明的要求日益提高,大型市政工程必然走上绿色、和谐之路;基础设施建设进入新的发展阶段,标准化施工已是大势所趋。如何在既有经验基础上深化潜力,促使着沿江通道的建设者进行技术创新。通过优化GXJ接头地下连续墙施工工艺、改进预制构件生产工艺、创新隧道预制烟道板安装工艺和联络通道冻结管顶管工艺,沿江通道工程为上海超大直径盾构隧道的建设又画上了浓墨重彩的一笔。

通过这条隧道,上海“C”字形状的郊环线变成“O”字形状,形成全长约200km的完整环状,不仅缓解了外环的拥堵,完善了上海交通系统,而且从既有超大直径盾构机的功能再造、复杂环境下盾构推进施工、圆隧道内部结构快速施工等方面进行的一系列技术创新,也为今后超大直径盾构隧道施工提供了有益的借鉴。

点击下方图片,可进入隧道网沿江通道专题栏目,

更多信息一手掌握。