1 引 言

随着盾构隧道向大断面、复杂地层方向发展,盾构隧道施工期管片上浮问题愈加突出,极易发生管片开裂、渗漏水等病害,严重影响盾构隧道管片结构的服役性能。研究盾构隧道管片结构在施工期复杂荷载作用下的力学响应,对于盾构隧道施工参数的调整具有重要意义。

管片衬砌结构在施工期承受复杂的荷载组合和约束条件,如水土压力、千斤顶顶推力、浆液浮力、注 浆压力等荷载,极易出现上浮问题。为探明盾构 隧道施工过程中管片上浮量的变化规律,叶飞等基于纵向等效连续化模型和弹性地基梁理论建立了 盾构隧道管片上浮计算模型,发现最大上浮力和最 大上浮量之间基本呈线性关系。肖明清等提出了 管片环间错台量的计算方法,研究了隧道直径、埋 深、浆液凝固时间、浆液密度、掘进速度和盾尾间隙等因素对管片环间错台量的影响。叶俊能等建立 了施工期管片上浮的数值计算模型,研究了管片上 浮变形模式,分析了管片环间接头的容许错台量和 张开量与管片容许上浮量之间的规律。杨志勇等通过建立的管片上浮理论计算模型,解释了北京地 铁新机场线工程管片发生异常上浮的原因,并提出 了相对应的控制措施。钟浩嘉等建立了修正地层 抗力系数和考虑管片横向刚度有效率的管片三维精 细化荷载-结构模型,研究了管片与接头螺栓在上 浮荷载作用下的力学行为。吴林等对传统的纵 向上浮分析模型进行了改进,推导了注浆层影响下 的地层抗力系数的理论解,研究结果表明传统计算 方法显著低估了地基抗力系数,得到的隧道最大上 浮量偏大。施有志等通过建立数值计算模型研究 了注浆压力和浆液初凝时间对管片上浮量的影响, 并提出了相对应的控制管片上浮的措施。傅鹤林等通过建立数值计算模型研究了施工期渗流场、 地应力场、埋深、地下水位、泥水压力和注浆压力等 因素对管片上浮的影响。王其炎等通过建立数值 计算模型研究了注浆压力、浆液弹性模量、土舱压 力、千斤顶推力等因素对管片上浮的影响规律,并得 到了管片上浮阶段可划分为上浮激增段、上浮平缓 段和上浮稳定段的结论。陈仁朋等建立了施工期 盾构隧道管片结构三维计算模型,研究了施工期管 片上浮变形规律,以及管片上浮引起的管片环间接 头变形和螺栓受力规律。付艳斌等推导了考虑浆 液填充率和时效性的管片上浮变形及内力的简易解 析解,计算了隧道纵向多环累计上浮量,发现管片上 浮量和管片内力随注浆填充率的减小而增加。吴 永通过有限元软件ABAQUS研究了浆液凝固时 间、注浆压力、浆液的弹性模量、土舱压力、注浆层厚 度以及地下水等参数对管片上浮量的影响,并提出 了控制管片上浮的措施。

在盾构隧道施工过程中,管片衬砌结构受到各种荷载的复杂作用,如水土压力、注浆压力、盾尾刷反力、千斤顶推力、扭矩等。然而,在现有的管片上浮计算模型中,上述荷载通常被作为单一因素进行研究。为了更真实还原施工期管片结构的受力状态,有必要考虑各类施工荷载组合下管片结构的力学响应。

鉴于此,本文以秦望通道为工程背景,利用有限元软件ABAQUS建立包含管片、凹凸榫、螺栓、钢筋等细部构造的管片结构三维精细化数值计算模型,考虑施工期管片结构的荷载组合,还原管片结构的边界条件,对施工期管片结构的力学响应进行研究,以期为实际工程提供可靠的指导。

2 工程概况

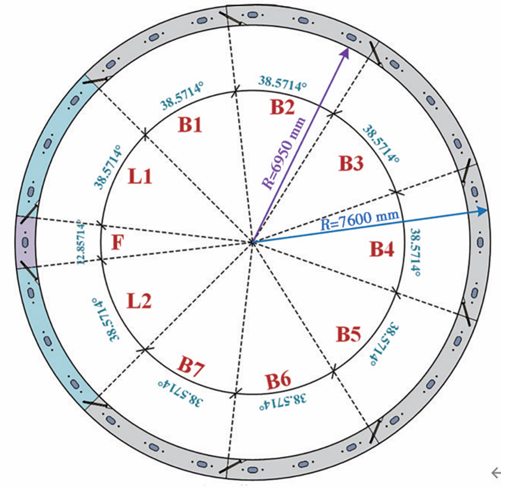

秦望通道为过江市政隧道,工程全长4377.7m,主线隧道全长4032.7m,其中盾构段长1254m。盾构段采用圆形断面,外径15.2m,内径13.9m,管片厚0.65 m。管片环向接缝与纵向接缝均采用斜螺栓连接,管片环向接缝设置28组分布式凹凸榫,以提高管片环间的抗剪切能力。隧道的横断面图如图1所示。

图1 隧道横断面示意

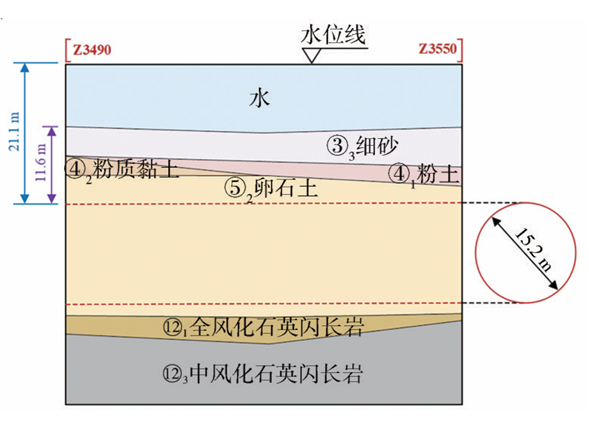

隧道采用公铁合建制式,分为上下两层结构,上层为市政隧道层,下层为轨道交通预留层,是首条穿越富春江的过江隧道。隧道穿越富春江段长约1.1km,主要穿越地层为卵石土,施工期隧道覆土厚度为10.7~13.7 m,最小覆土厚度仅0.7D,盾构机掘进过程中易出现管片上浮、管片破裂损坏等施工风险。选取纵向长度为60m的区段进行研究,所选取的区段地质纵断面图如图2所示。

图2 研究区段地质纵断面图

3 数值计算模型

3.1 模型建立

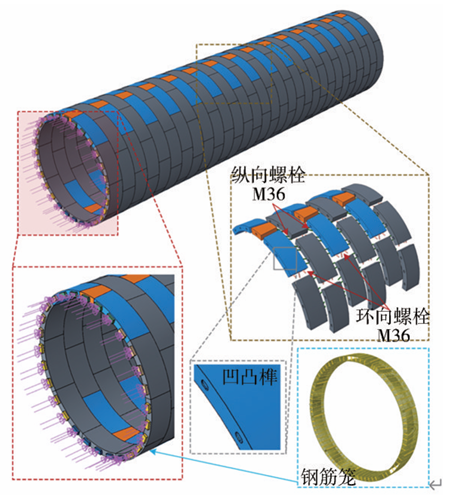

选用有限元软件ABAQUS建立管片结构三维精细化数值计算模型,研究盾构隧道施工期复杂施工条件下管片衬砌结构的力学响应。数值计算模型精确还原了凹凸榫构造、纵向螺栓、环向螺栓、钢筋笼等细部构造。

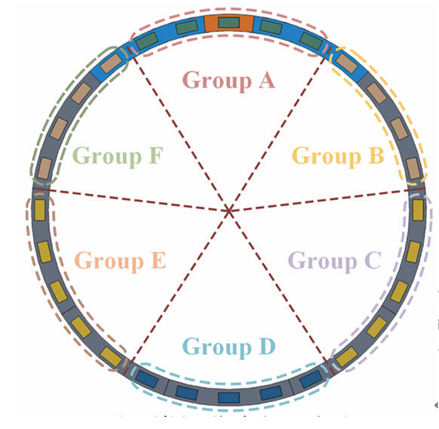

图3为由30环管片组成的盾构隧道三维数值计算模型。采用实体单元C3D8R模拟混凝土,采用梁单元B31和桁架单元T3D2分别对螺栓和钢筋进行模拟。采用有限滑动条件下的面-面接触模拟相邻管片之间的相互作用,其中法向接触属性为“硬接触”,切向接触满足库仑摩擦定律,摩擦系数设为0.55。螺栓、钢筋与管片的相互作用采用内部嵌入约束(embedded)的方式模拟。

图3 盾构隧道精细化数值计算模型

3.2 材料属性

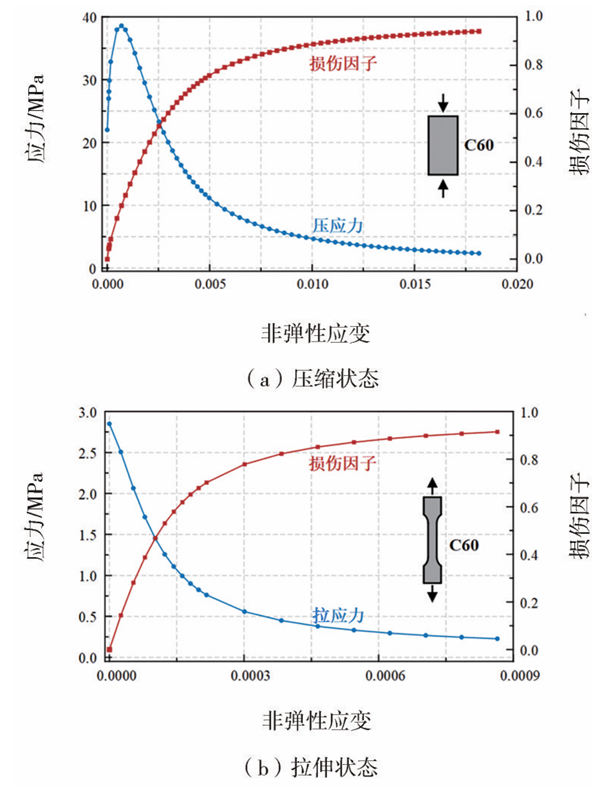

3.2.1 混凝土

采用混凝土损伤塑性本构模型(CDP模型)来模拟混凝土管片在多种荷载组合作用下的力学行为。CDP模型包括两部分:(1)混凝土在拉伸和压缩下的应力-应变曲线;(2)混凝土在拉伸和压缩下的损伤因子dt和dc。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)中所建议的混凝土本构关系,计算得到混凝土在压缩和拉伸下的应力与非弹性应变关系,并采用Sidoroff提出的等效能量法计算混凝土在压缩和拉伸下的损伤因子与非弹性应变关系,如图4所示。

图4 C60混凝土的应力-非弹性应变曲线和损伤因子-非弹性应变曲

3.2.2 钢筋和螺栓

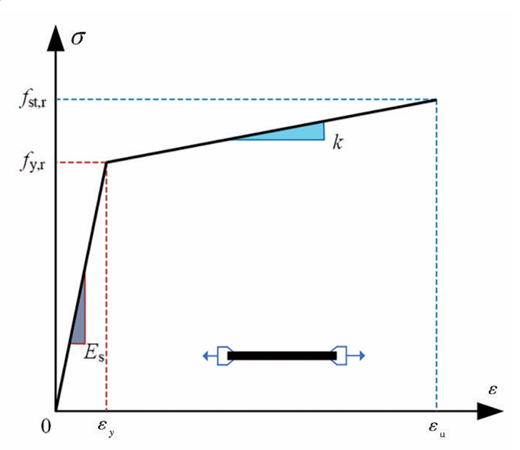

钢筋和螺栓均采用双线性应力-应变本构关系,即当钢筋或螺栓的应力达到屈服应力后,弹性模量为原本的1/100,如图5所示。钢筋和螺栓的具体材料参数见表1。

图5 钢筋和螺栓的本构关系

表1 钢筋和螺栓的力学参数

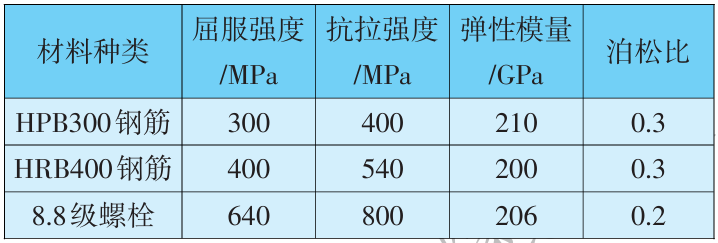

3.3 边界条件

考虑到计算效率,计算模型只能采用受压而不能受拉的非线性全周向地基弹簧来模拟管片与地层间的相互作用。管片外表面的每个节点均受1个法向弹簧和2个切向弹簧的约束,如图6所示。隧道主要穿越地层为卵石土,其基床系数为57.5MPa/m。通过将基床系数乘以各单元的面积,即可得到法向弹簧的刚度,剪切弹簧的刚度取为普通弹簧刚度的1/3。

图6 非线性地基弹簧示意

3.4 荷载施加及计算工况

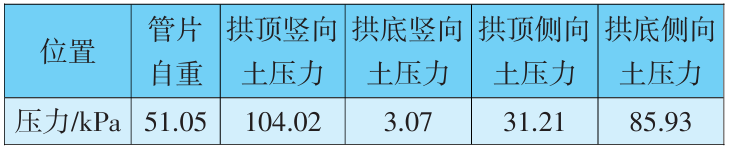

盾构隧道施工期上浮模型根据衬砌结构所处环境可以分为盾构段、流体段和成型段3个区段。

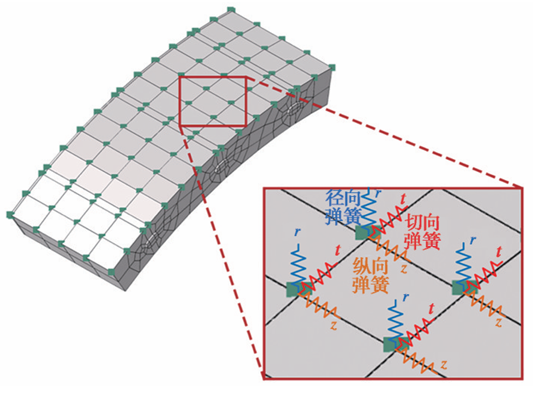

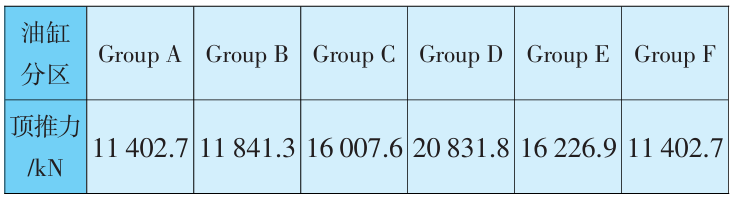

盾构段衬砌结构所受荷载包括盾构机顶推力、扭矩、盾壳内油脂浮力以及管片自重,其中盾构机顶推力由油缸分区提供(分为6块区域),顶推力分区如图7所示。盾构机扭矩根据工程资料选取,平均扭矩为4000kN·m,同时管片在盾构段还受到盾尾刷的约束作用。根据选取的典型断面,其对应的总顶推力约为87713kN,盾构机各分区顶推力分布见表2。

图7 盾构机顶推力分区示意

表2 各分区顶推力分布

流体段衬砌结构所受荷载包括静态上浮力、注浆压力和管片自重,注浆压力考虑最不利情况,其分布方式为三角形分布。

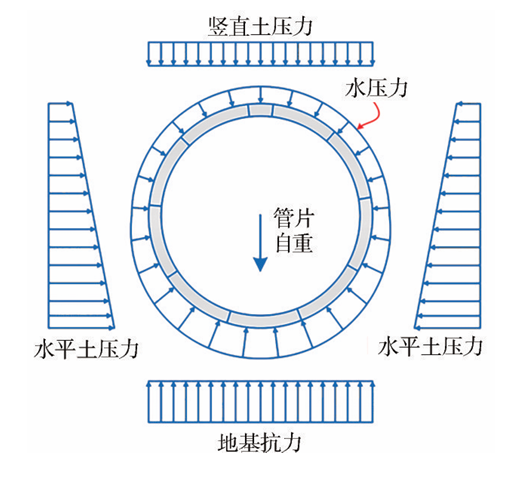

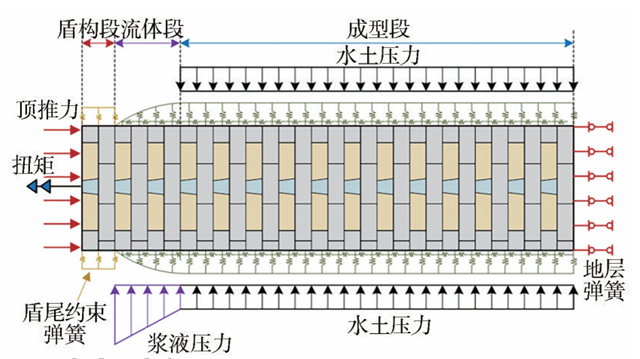

成型段衬砌结构所受荷载包括管片自重和水土压力作用,水土压力采用水土分算,成型段荷载施加示意如图8所示。管片结构水压为径向“灯泡型”分布,拱顶水压为216.7kPa,拱底水压为368.7kPa,管片自重和土压力荷载见表3。

图8 成型段荷载施加示意

表3 管片自重和土压力荷载

模型荷载施加示意图如图9所示。

图9 盾构隧道施工期计算模型示意

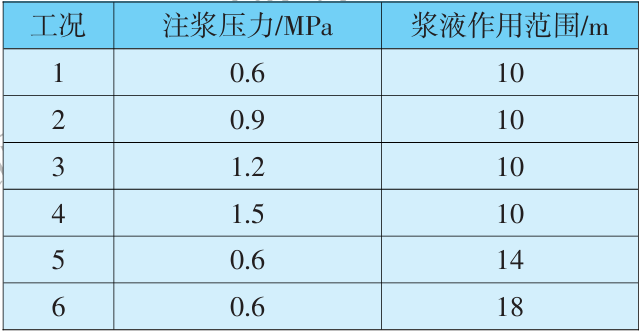

盾构隧道施工期上浮模型主要考虑了注浆压力大小、浆液凝固时间(未凝固区域长度)等影响因素,为探明各因素对管片结构力学响应的影响,共设置了6个计算工况,见表4。

表4 计算工况

4 结果分析

4.1 注浆压力的影响

4.1.1 拱顶上浮量

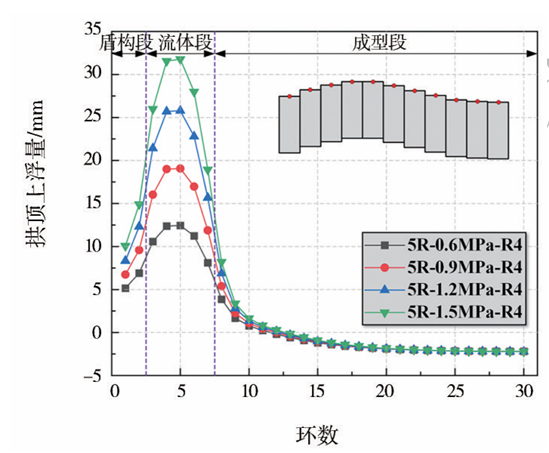

为探究注浆压力对隧道拱顶变形的影响,提取不同注浆压力下隧道拱顶上浮量随环号的变化曲线,如图10所示。其中,工况5R-0.6MPa-R4中5R代表浆液未凝固区域环数为5环,即浆液作用范围为10.0 m,0.6 MPa代表注浆压力大小为0.6MPa,R4代表刀盘扭矩为4000kN·m,其余工况名称含义与此类似。

图10 不同注浆压力下管片拱顶上浮量随环号变化曲线

从图10可以看出,流体段在注浆压力的作用下上浮现象明显,盾构段与流体段连接区域以及成型段与流体段连接区域同样受注浆压力影响产生上浮现象,但盾构段受盾尾刷限制、成型段受周围土体限制,因此拱顶并未产生较大上浮。

流体段为5环时不同注浆压力影响范围为1~20环,拱顶最大上浮量位置为第5环,即流体段第3环(前两环位于盾壳内)。

拱顶上浮量随着注浆压力的增大而增大,当注浆压力为0.6MPa、0.9MPa、1.2MPa、1.5MPa时管片拱顶最大上浮量分别为12.45mm、19.07mm、25.78mm、31.77 mm,可以得出,管片拱顶上浮量随注浆压力提高基本呈线性增长。

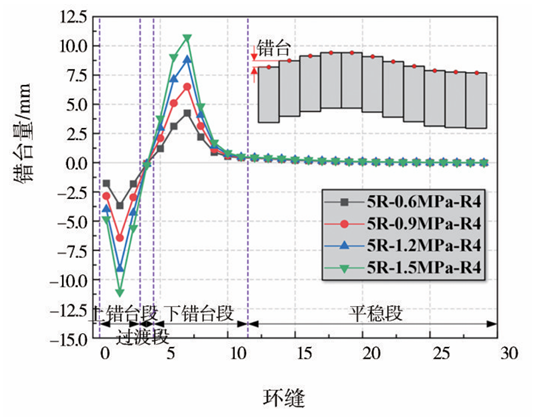

4.1.2 拱顶错台量

为进一步探究由管片拱顶上浮导致的错台现象,提取不同注浆压力下隧道拱顶错台量随环缝数的变化曲线,如图11所示。图11中拱顶错台量为前一环管片上浮量与后一环管片上浮量之差。

图11 管片拱顶错台量随环缝数变化曲线

从图11可以看出,管片结构在施工过程中错台变化规律可归纳为上错台段、过渡段、下错台段和平稳段4个部分。其中第1~3环缝可归为上错台段,第4环缝为过渡段,第5~11环缝为下错台段,第12~ 29环缝为平稳段。

流体段为5环时不同注浆压力下错台现象影响范围为1~11环缝,第4环缝错台量几乎为0,最大错台量位置分别位于盾构段与流体段连接位置和流体段与成型段连接位置,即分别为第2环缝位置处和第7环缝位置处。

拱顶错台量随着注浆压力的增大而增大,当注浆压力为0.6MPa、0.9MPa、1.2MPa、1.5MPa时管片拱顶第2环缝错台量分别为-3.67mm、-6.43mm、-9.09mm、-11.08 mm,第7环缝错台量分别为4.25mm、6.50mm、8.79 mm、10.74 mm。在注浆过程中需注意盾构段与流体段连接位置和流体段与成型段连接位置的错台变化,若发生错台过大现象,及时采取相应措施。

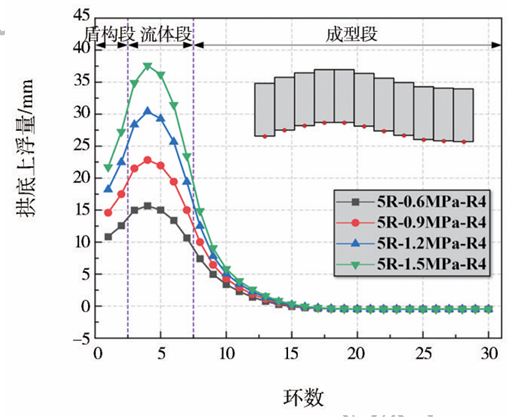

4.1.3 拱底上浮量

不同注浆压力下隧道拱底上浮量随环号的变化曲线如图12所示。

图12 管片拱底上浮量随环号变化曲线

从图12可以看出,流体段为5环时不同注浆压力影响范围为1~20环,拱底最大上浮量为第4环,即流体段第2环(前两环在盾壳内)。

当注浆压力为0.6MPa、0.9MPa、1.2MPa、1.5MPa时,管片拱底最大上浮量分别为15.66mm、22.82mm、30.41 mm、37.58 mm,可以得出,管片拱底上浮量随注浆压力提高基本呈线性增长,并且由于注浆压力是直接作用于隧道拱腰及以下部分,因此拱底上浮量整体大于拱顶上浮量。

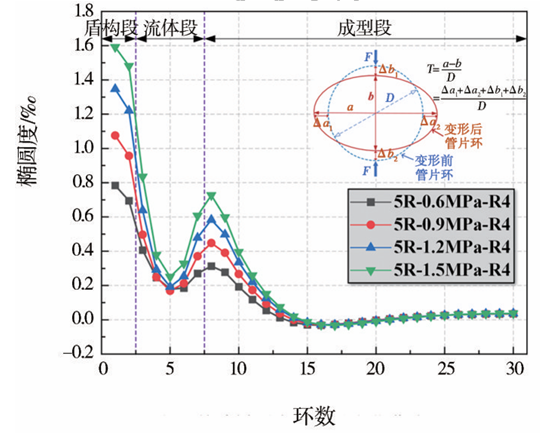

4.1.4 管片椭圆度

为进一步探究管片在不同注浆压力下的横向变形,提取不同注浆压力下隧道管片椭圆度随环号的变化曲线,如图13所示。

图13 管片椭圆度随环号变化曲线

从图13可以看出,管片椭圆度较大位置处为第1、2环和第8环,第1、2环椭圆度较大的原因是该环位于盾壳内,盾尾刷限制管片上浮,顶部盾尾刷挤压管片,管片侧向变形增大,椭圆度变大;第8环椭圆度较大的原因是该环位于成型段第1环,其与流体段相邻,此处环缝错台量较大,注浆压力使得流体段上浮,带动成型段有上浮的趋势,但由于周围土层的限制作用,管片结构产生一定的椭圆变形。流体段与盾构段和成型段前几环相比椭圆变形较小,其中第5环为流体段椭圆度最小位置。

管片椭圆度随着注浆压力的增大而增大,当注浆压力从0.6MPa增长至0.9MPa、1.2 MPa、1.5 MPa时,第1环管片椭圆度分别增加了38.46%、73.08%、103.85%,第8环管片椭圆度分别增加了45.16%、87.10%、135.48%,与第1环相比,第8环椭圆度增长幅度更大。

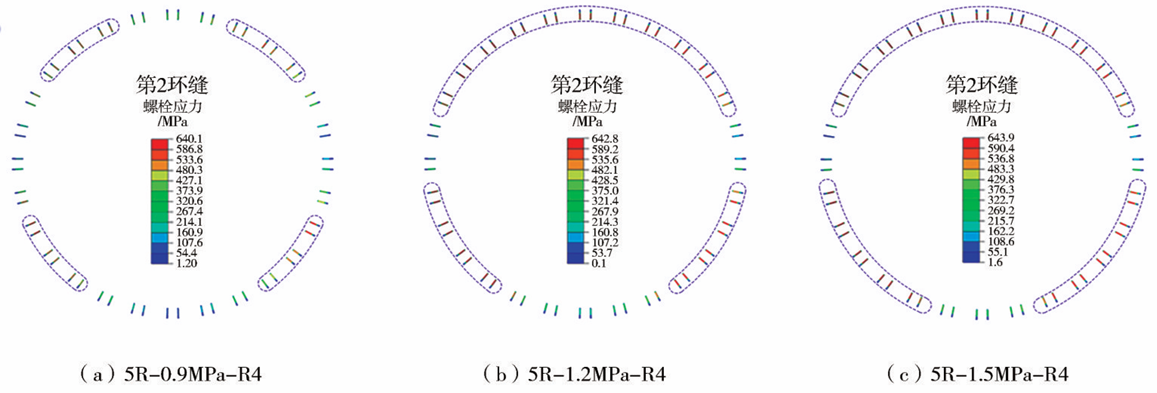

4.1.5 螺栓应力

提取不同注浆压力作用下第2环缝螺栓应力云图如图14所示。

图14 不同注浆压力下螺栓应力云图

从图14可以看出,随着注浆压力的增大,环间错台量增大,螺栓应力逐渐增大,同时达到屈服强度的螺栓数量也在逐渐变多,但均未达到螺栓的极限强度。随着注浆压力的增大,上半环螺栓应力较大位置逐渐由拱肩扩展至整个上半环,下半环螺栓应力较大位置逐渐由拱脚向两边扩展,但扩展速度慢于上半环。

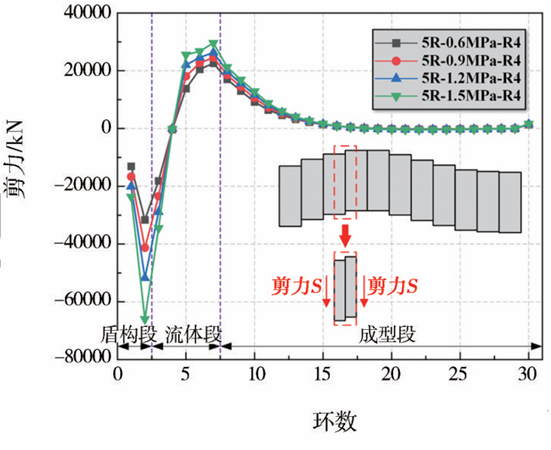

4.1.6 隧道纵向内力

沿隧道纵向提取剪力,得到不同注浆压力下隧道纵向剪力随环号的变化曲线如图15所示。

图15 管片纵向剪力随环号变化曲线

从图15可以看出,剪力在纵向的分布规律与错台量分布规律一致,第4环剪力几乎为0,剪力较大位置处对应的错台量也较大。较大剪力位置分别位于盾构段与流体段连接位置和流体段与成型段连接位置,即分别为第2环位置处和第7环位置处,在成型段后半段管片纵向剪力几乎为0。

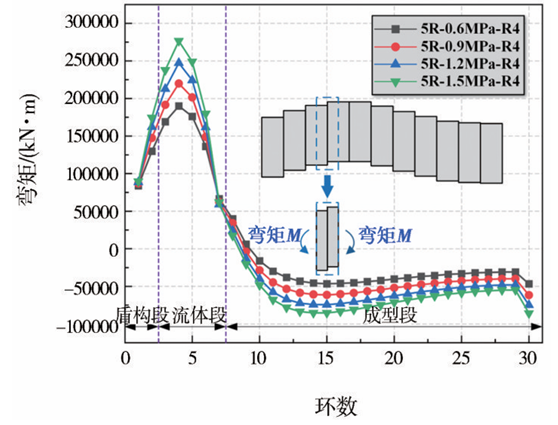

沿隧道纵向提取弯矩,得到不同注浆压力下隧道纵向弯矩随环号的变化曲线如图16所示。

图16 管片纵向弯矩随环号变化曲线

规定隧道顶部受拉为正弯矩,底部受拉为负弯矩。从图16可以看出,隧道盾构段及流体段在注浆压力等荷载的作用下,受正弯矩作用,上部受拉,下部受压,成型段在水土荷载和管片自重作用下,受负弯矩作用,下部受拉,上部受压。

不同注浆压力下最大正弯矩均位于第4环,且第7环弯矩几乎相等,管片纵向弯矩随着注浆压力的增大而增大,注浆压力为0.6MPa、0.9MPa、1.2MPa、1.5 MPa时,管片第4环弯矩分别为190000kN·m、220 000 kN·m、247 300 kN·m、276 600 kN·m。成型段前半段的负弯矩绝对值大于后半段的,这主要是受流体段注浆压力作用影响,在施工注浆作业时还应注意成型段前半段管片拱底张开。

4.1.7 隧道管片整体变形

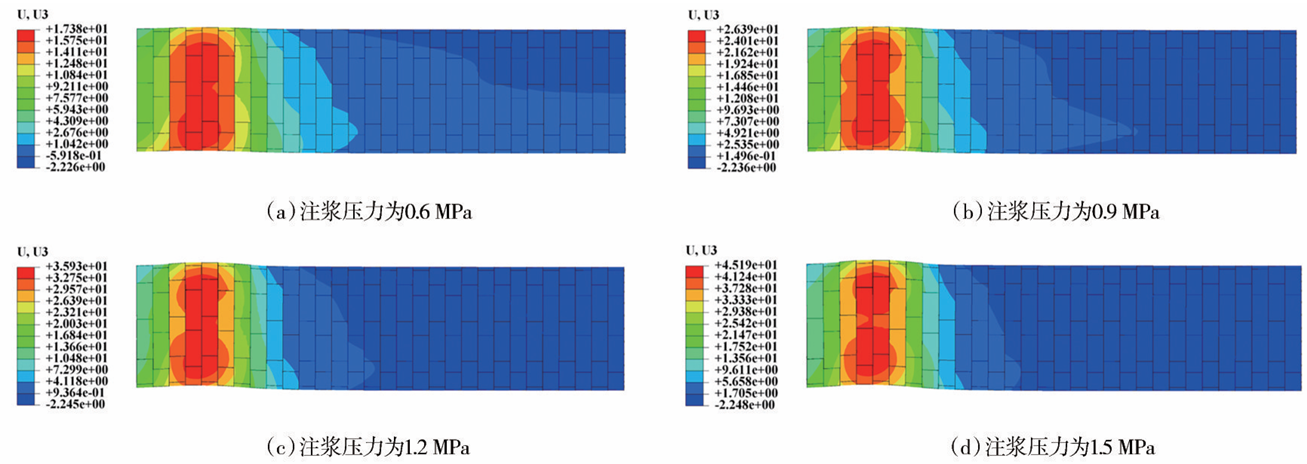

为探究隧道在注浆压力作用下的整体变形情况,提取不同注浆压力下管片纵向变形云图如图17所示。从图17可以看出,随着注浆压力的增大,管片纵向上浮量也增大,上浮量较大环集中在3~6环,即流体段前4环,其中拱肩(拱腰以上约45°位置)处上浮量最大。

图17 不同注浆压力下管片纵向变形云图(放大20倍)

4.1.8 隧道损伤

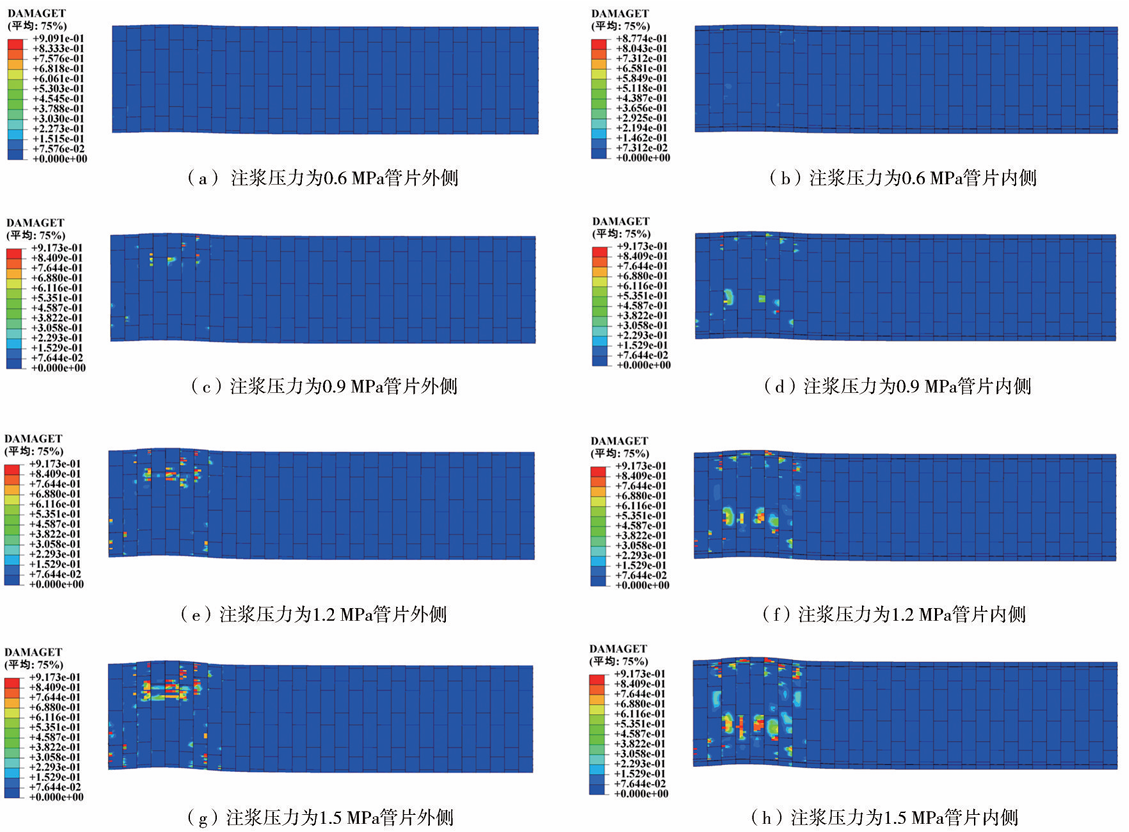

为分析隧道管片在注浆压力作用下混凝土的破坏情况,在模拟中采用拉伸损伤因子表示混凝土材料拉裂的破坏程度,提取不同注浆压力下管片纵向拉损伤云图如图18所示。

图18 不同注浆压力下管片内外侧纵向拉损伤云图(放大20倍)

从图18可以看出,随着注浆压力的增大管片纵向拉损伤也增大,拉损伤较大位置处集中于流体段隧道外侧拱肩(拱腰以上约45°位置)以及隧道内侧拱腰以下约45°位置。在盾构隧道掘进过程中,若注浆压力过大,应加强对该处的监测,及时关注管片是否产生拉裂纹。

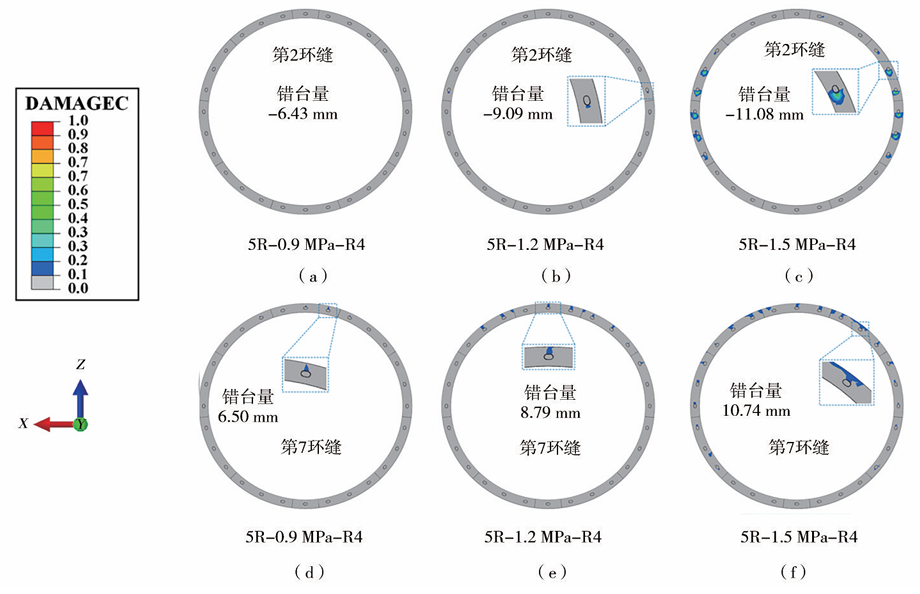

作为盾构隧道抵抗环间错台的重要构造,凹凸榫和斜螺栓在管片环间发生严重错台时会产生严重破坏,因此,提取不同注浆压力作用下不同管片环缝面的损伤云图如图19所示。

图19 不同注浆压力下管片环缝面损伤云图

从图19可以看出,当注浆压力为0.9MPa时,由于环间错台量较小,管片第2和7环缝面几乎未产生损伤。当注浆压力为1.2MPa时,环间错台量增大,管片第2环缝面拱腰位置凹凸榫有少量压损伤,且凹凸榫损伤位置为下侧,管片第7环缝面拱顶位置多个凹凸榫接触产生压损伤,凹凸榫损伤位置为上侧。随着注浆压力进一步增大至1.5MPa,管片第2环缝面拱腰位置产生损伤的凹凸榫数量增多,凹凸榫下侧损伤进一步加重,管片第7环缝面产生损伤的凹凸榫范围由拱顶位置逐渐扩张到拱腰位置。由此可以看出,随着注浆压力的增大,凹凸榫损伤数量和损伤程度增大,隧道不同环缝面的凹凸榫损伤位置有所区别,处于上错台段的环缝面主要是拱腰位置的凹凸榫产生损伤,凹凸榫损伤位置为下侧;处于下错台段的环缝面主要是拱顶和拱腰位置的凹凸榫产生损伤,凹凸榫损伤位置为上侧。

4.2 浆液凝固时间的影响

4.2.1 拱顶上浮量

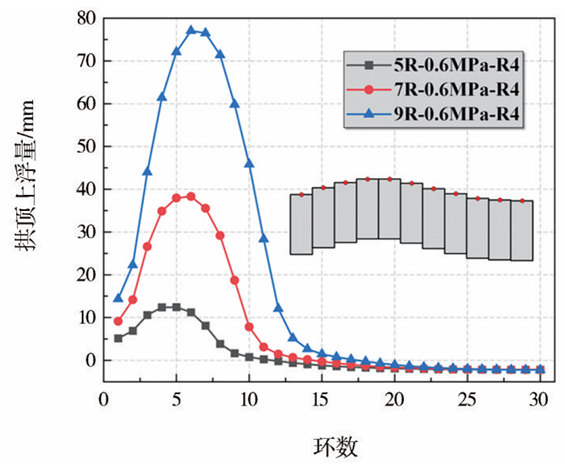

为探究浆液凝固时间对管片上浮变形的影响,提取不同浆液凝固时间下隧道拱顶上浮量随环号的变化曲线,如图20所示。

图20 不同浆液凝固时间下管片拱顶上浮量随环号变化曲线

从图20可以看出,注浆压力为0.6MPa时不同浆液凝固时间对拱顶上浮影响范围不同,随着浆液凝固时间的延长,注浆引起管片上浮的范围越大。当未凝固环数为5、7、9环时,注浆上浮影响范围分别为1~20、1~22、1~24环。

拱顶上浮量随着浆液凝固时间的延长而增大,未凝固环数为5环时管片拱顶最大上浮量为12.45 mm,未凝固环数为7环时管片拱顶最大上浮量为38.31 mm,未凝固环数为9环时管片拱顶最大上浮量为77.07mm。

4.2.2 拱顶错台量

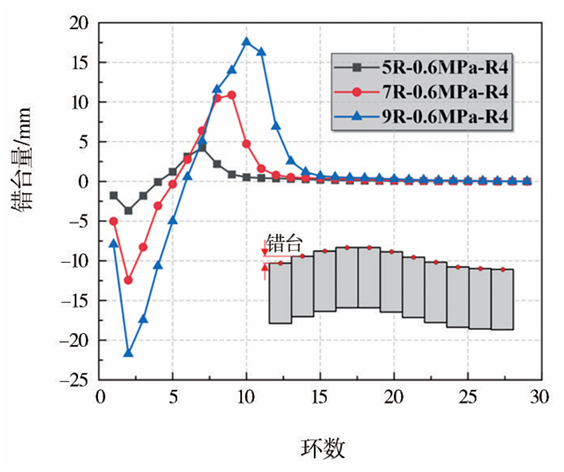

为进一步探究浆液凝固时间对环间变形的影响,提取不同浆液凝固时间下隧道拱顶错台量随环缝数的变化曲线,如图21所示。

图21 不同浆液凝固时间下管片拱顶错台量随环缝数变化曲线

从图21可以看出,由于浆液凝固时间不同,上错台段、过渡段、下错台段和平稳段这四部分分布位置略有区别,随着浆液凝固时间的延长,上错台段和下错台段范围扩大。当注浆压力为0.6MPa时,不同浆液凝固时间下错台最大位置位于连接过渡位置,即盾构段与流体段连接环缝位置附近和流体段与成型段连接环缝位置附近。

拱顶错台量随着浆液凝固时间的延长而增大,未凝固环数为5环时管片拱顶第2环缝错台量为-3.67 mm,第7环缝错台量为4.25mm;未凝固环数为7环时管片拱顶第2环缝错台量为-12.44mm,第9环缝错台量为10.88mm;未凝固环数为9环时管片拱顶第2环缝错台量为-21.71mm,第10环缝错台量为17.53mm。

因此,在施工注浆过程中需注意盾构段与流体段连接位置和流体段与成型段连接位置的错台变化,若发生错台过大现象,及时采取相应措施。浆液凝固时间越短,浆液未凝固区段长度越短,错台控制越好,可以得知,采用凝固速度快的浆液有利于控制管片上浮错台。

4.2.3 拱底上浮量

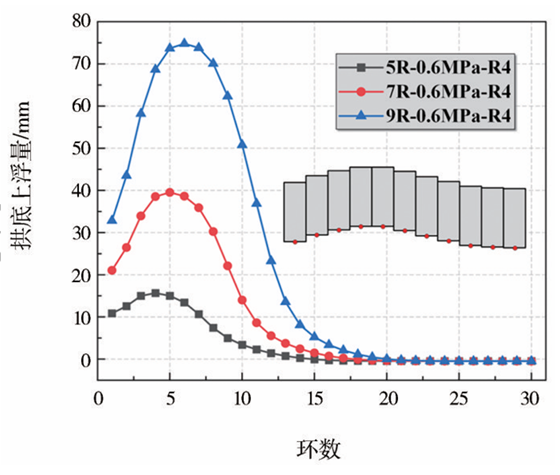

不同浆液凝固时间下隧道拱底上浮量随环号的变化曲线如图22所示。

图22 管片拱底上浮量随环号变化曲线

从图22可以看出,注浆压力为0.6MPa时不同浆液凝固时间注浆上浮影响范围不同,随着浆液凝固时间的延长,注浆引起管片上浮的范围越大。拱底上浮量随着浆液凝固时间的延长而增大,未凝固环数为5环时管片拱底最大上浮量为15.66mm,未凝固环数为7环时管片拱底最大上浮量为39.52 mm,未凝固环数为9环时管片拱底最大上浮量为74.80mm。

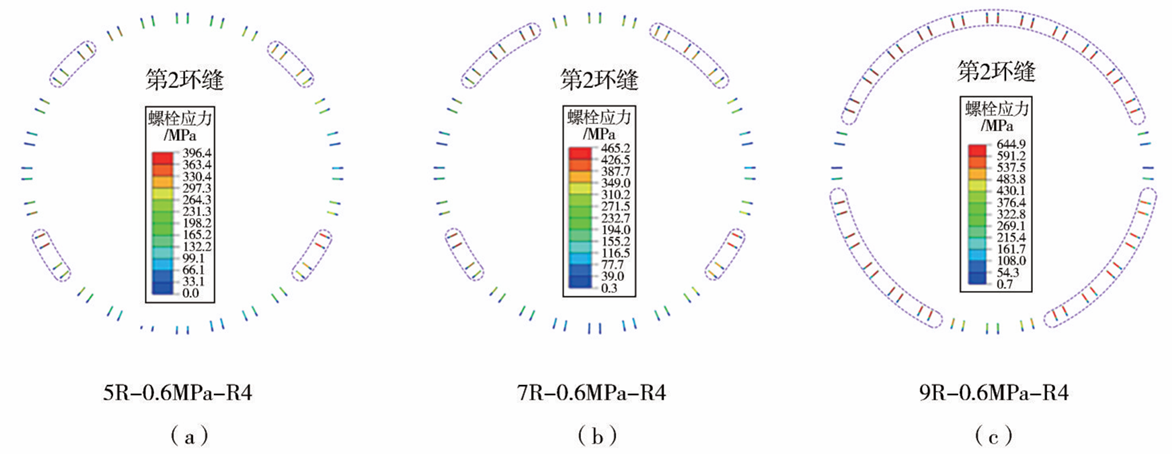

4.2.4 螺栓应力

提取不同浆液凝固时间下第2环缝螺栓应力云图如图23所示。

图23 不同浆液凝固时间下螺栓应力云图

从图23可以看出,当未凝固环数为5环和7环时,螺栓应力较小,均未达到屈服强度,且应力较大的螺栓数量较少。当未凝固环数为9环时,第2环缝大部分螺栓均已达到屈服强度,最大螺栓应力达到了644.9 MPa。由此可以看出,加快浆液凝固时间能够使螺栓受力状态处于弹性状态。

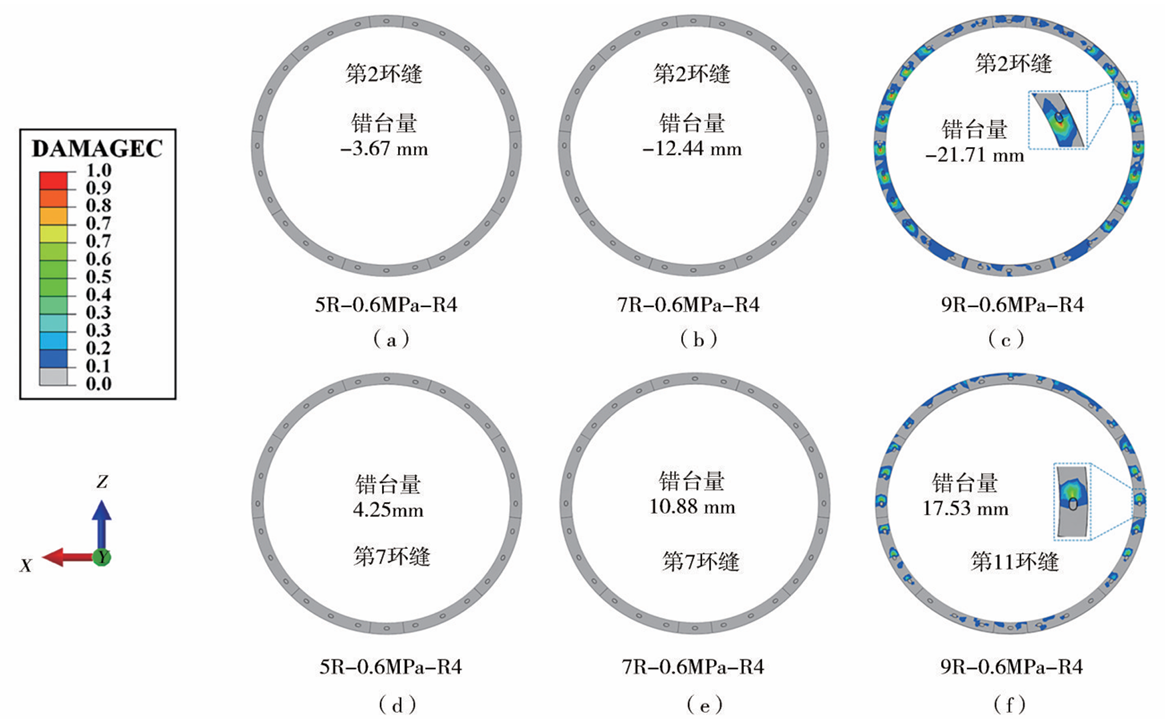

4.2.5 隧道损伤

提取不同浆液凝结时间下不同管片环缝面的损伤云图如图24所示。

图24 不同浆液凝固时间下管片环缝面损伤云图

从图24可以看出,当未凝固环数为5环和7环时,由于环间错台量较小,管片环缝面几乎未产生损伤。当未凝固环数为9环时,环间错台量增大,管片第2环缝面拱腰及拱肩位置凹凸榫产生大量压损伤,凹凸榫损伤位置为下侧,管片第11环缝面拱顶及拱腰位置多个凹凸榫接触产生压损伤,且拱腰位置凹凸榫损伤程度大于拱顶,凹凸榫损伤位置为上侧。由此可以看出,提高浆液凝固速度能够有效防止环间凹凸榫的破坏。

5 结 论

本文以秦望通道为工程背景,建立了盾构隧道施工期复杂荷载作用下的管片结构三维精细化计算模型,精确还原了管片结构的荷载组合与边界条件,分析了施工期管片结构的力学响应,得到如下结论:

(1)管片拱顶和拱底上浮量均随着注浆压力的增大和浆液凝固时间的延长而增大。当注浆压力从0.6 MPa增长至1.5 MPa时,管片拱顶和拱底上浮量分别增长了155.18%和139.97%。当浆液未凝固环数从5环增加至9环时,管片拱顶和拱底上浮量分别增长了519.03%和377.65%,浆液凝固时间对管片上浮影响更为显著。

(2)管片错台变化可归纳为上错台段、过渡段、下错台段和平稳段4个部分。管片最大错台量出现在盾构段与流体段连接处和流体段与成型段连接处,环间错台量较大位置处凹凸榫会充分发挥其抵抗环间变形的作用。在施工过程中应加强对各段连接处管片错台量的监测,及时采取措施控制错台发展。

(3)位于盾构段和成型段前半段的管片的横向变形受注浆压力的影响较为显著,管片椭圆度随着注浆压力的增大而增大,而位于流体段的管片的椭圆度较小。

(4)在注浆压力作用下,管片最大上浮位置位于拱肩(拱腰以上约45°)处,拱顶处上浮量小于拱肩。拉损伤集中于流体段隧道外侧拱肩处以及隧道内侧拱腰以下45°位置。在盾构隧道掘进过程中,若注浆压力过大,应加强对该处的监测,及时关注管片是否产生拉裂纹。

摘自《现代隧道技术》