1 引 言

随着中国铁路网日趋完善,越来越多的隧道工程不可避免穿越岩溶地区,突涌水已成为制约岩溶区隧道建设和运营安全的重大难题。国内外学者针对隧道涌水开展了大量研究工作,研究内容涵盖了涌水危害机理、运动规律、风险评估等。石碧波通过对越岭隧道涌水预测研究成果进行总结,集成19种易操作、可行、实用的计算方法,构建了一套越岭隧道涌水量计算平台。邵江基于调查、测试,分析了红层软岩隧道高压涌水机理及涌水压力,加深了对红层地区地下水的认识。傅鹤林等基于现场实测数据,采用地下水力学理论、非达西定律及线性叠加原理构建了隧道涌水简化计算模型和结构外水压力计算公式,为隧道涌水合理预测提供了支撑。冯雪冬等概括了裂隙型、断层型、溶洞型突涌水灾害发生机理的研究进展,总结了不同类型岩层最小防突厚度计算公式。袁青等基于人工神经网络对穿越断层带的隧道突涌水风险等级进行了评估,提高了评估结果的客观性。

目前,复杂山区隧道突涌水预测研究中大多将围岩结构理想化,且多采用单一分析方法,不能客观刻画隧址区地下水渗流场变化特征,导致涌水量预测精度不高。基于地下水系统理论,地下水系统划分与其渗流特征是隧道涌水评价的核心因素,本文以某在建铁路黄木尖隧道为例,探讨隧址区地下水系统划分及富水性特征,在此基础上,构建岩溶多重介质等效连续模型,精细化分析隧道开挖扰动时地下水渗流场变化及动态涌水特征,研究成果具有重要的理论意义和工程应用价值。

2 工程概况

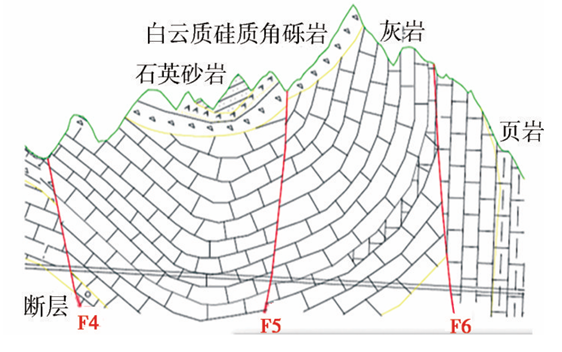

黄木尖隧道位于山西省忻州市五台县耿镇及蒋坊乡境内,为双线单洞隧道,洞身主体为西南-东北向展布,总长约10646m,最大埋深811m。隧址区地势总体呈中间高两端低,地形起伏较大,沟谷切割强烈,降雨后多形成地表径流,地层岩性以灰岩、白云岩为主,其次为页岩和砂岩,碳酸盐岩段长度占隧道总长的80%以上,岩芯表面多见水蚀溶孔和溶隙,其中的岩溶裂隙在岩溶水作用下形成了溶槽、溶腔、溶蚀洼地等岩溶形态。地下水贮存空间大,地下水在接受大气降水入渗补给后,在溶蚀裂隙或岩溶管道中径流运移,排向下游含水层或地表水系,局部地段遇到相对隔水岩组时,以岩溶大泉形式排出地表。隧道洞身穿越系舟山断褶带中部和多条断层(图1),断褶带中部及断层带岩体破碎,多组构造面的不利组合使地下水富集,岩溶发育,极易形成管道型蓄水构造,引发大型突涌水,影响隧道安全施工。

图1 黄木尖隧道地质剖面示意

3 研究方法

3.1 水化学测试

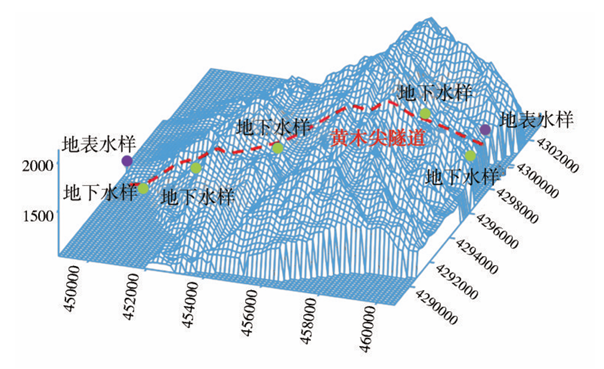

为辅助划分隧址区地下水系统,沿着隧道走向开展了地表水及浅层地下水样调查取样工作,本次水样采用对象包括隧道洞身附近的地表水和钻孔水,共5个地下水样和2个地表水样(图2)。对所采集的水样进行常规阴阳离子测试分析,水样中阳离子采用电感耦合等离子发射光谱法测定,重碳酸根离子利用滴定法测量,其他阴离子采用离子色谱法测定。

图2 隧址区水样分布位置示意

3.2 物探测线

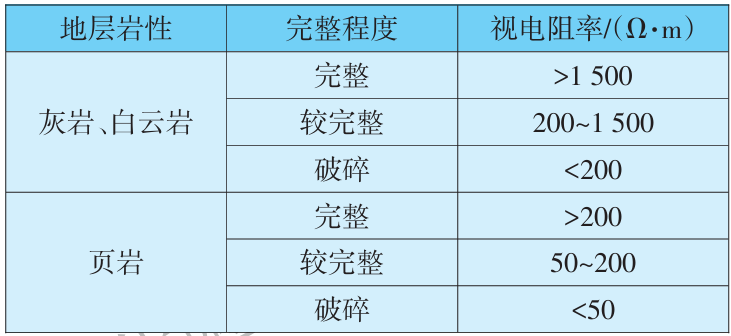

为了查明隧道走向范围内断层的空间形态及隧道洞身范围内的岩体完整性、赋水性等,应用天然场音频大地电磁法进行贯通勘察。物探测线基本沿隧道左线走向布置,测点间距为25m,共完成物探长度10675m,有效测点424个,检查点22个。选用美国公司生产的MTU-5A2000大地电磁数据采集系统进行野外数据采集,通过对野外数据飞点剔除、静态校正等预处理,采用大地电磁仪软件及相应辅助软件进行一维连续介质反演。不同年代地层、岩性完整性与断层之间的电阻率差异明显,依据隧址区相关地层岩石地球物理特征(表1),完整性好的围岩电性特征为高阻,节理裂隙发育、完整性差的围岩电性特征为中、低阻,将其作为反演电阻率断面图的地质解释原则对隧道围岩富水区进行精确识别,综合地质解释如图3所示。根据成果图推断隧道洞身发育断裂破碎带或裂隙密集带共5处,分别位于DK197+620、DK200+057、DK201+920、DK203+210、DK204+365处附近,上述洞身里程段岩体破碎,富含地下水,施工时易发生突涌水风险。

表1 隧址区内岩石电阻率分类

图3 隧址区物探反演结果及地质解释

3.3 洞身富水评价模型

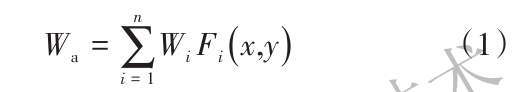

采用灰色关联-模糊德尔菲层次分析法(FDAHP)对隧道洞身富水性进行评价,在此引入富水性指数数学模型:

式中:Wa为洞身富水性指数;Wi为第i个主控因素的权重值;Fi (x,y)为第i个因素归一化后的影响值函数;(x,y)为位置坐标;i为主控因素序号;n为主控因素个数。

根据隧址区水文地质条件及气候特征,确定隧道洞身富水性主控因素,包括岩性、地形、构造、水源条件。岩性分为碳酸盐岩和页岩,地形分为地形起伏大和地形起伏小,构造分为断裂、褶皱和节理,水源条件分为洞身位于包气带和洞身以上含水层厚度,共9个影响因子。为了更精细评价洞身地下水空间富水性,将富水性指数分为强富水、中富水及弱富水三级,其中Wa ≤3.4为弱富水区,3.4<Wa ≤5.3为中富水区,Wa >5.3为强富水区。洞身富水性指数值越大,富水性相对越强,并将洞身地球物探成果与富水性指数计算值进行相互验证,综合得到洞身富水性分区结果,更多详细讨论可从武强等、邱梅等对含水层富水性的评价中找到。

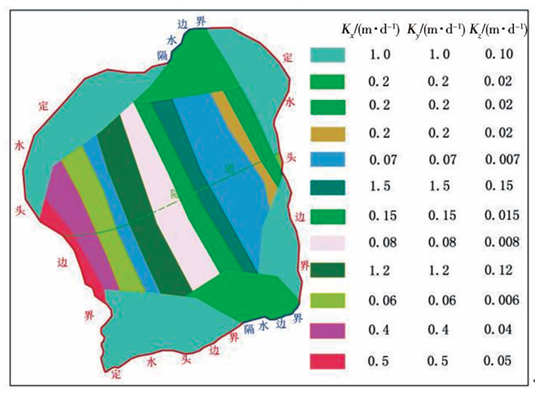

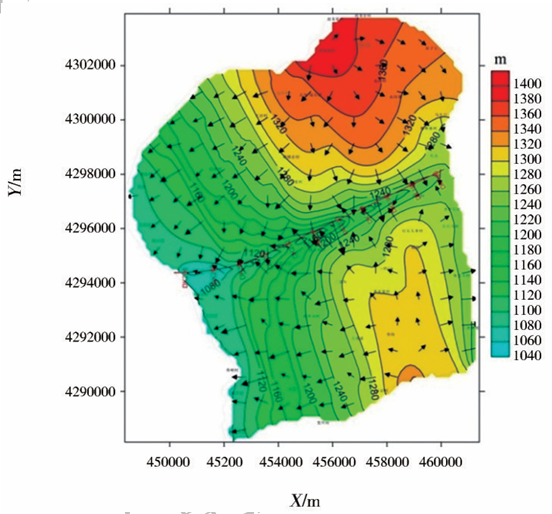

3.4 隧址区地下水流模型

根据地下水系统理论,隧址区地下水流模型范围平面上围绕隧道向四周扩展,东、西、西北、西南边界以宽大沟谷为界(图4红色边界),由于隧底高于边界沟谷,隧道施工降水时最低水位仍低于边界沟谷水位,因此上述边界可概化为定水头边界;东北、东南边界为小型地表分水岭(图4蓝色边界),可概化为隔水边界。在垂向上,上部以地表为界,概化为潜水面边界;下部以节理、裂隙、岩溶不发育的隔水基岩为界,概化为隔水边界,模拟区底部高程为1000m。

图4 模拟区范围及参数分区示意

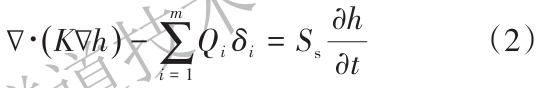

黄木尖隧道洞身穿越可溶岩地层的长度约占整个隧道长度的82%,碳酸盐岩内部发育着大小不同的溶洞、溶孔和纵横交错的溶蚀裂隙,这不仅使洞身地下水富水性较强,而且还能构成统一的自由水面,宏观上可将此含水岩组等效为连续介质。考虑到随着埋深增大,岩溶、节理、裂隙发育程度逐渐降低,将隧址区地下水含水系统概化为垂向双层结构;受地形、岩性、构造等影响,隧址区不同位置和同一位置不同方向的渗透率是变化的,将上下含水岩组概化为非均质各向异性,根据洞身富水性分区结果进行隧址区渗透系数分区及赋值(图4)。大气降水和地表水通过落水洞、溶蚀裂隙渗入地下补给地下水后,沿着溶隙、溶洞、裂隙等地下空间向沟谷运移,通过泉、侧向径流的形式排泄地下水,三维流动特征明显。基于能量守恒和质量守恒定律,隧址区地下水流方程可表示如下:

式中:h为隧址区地下水位(m);K为渗透系数(m/d);m为地下水开采井的数量;Ss为弹性释水率(m-1);Qi为第i口井的地下水开采量(m3/d);di为第i口井的达西函数;t为时间(d)。

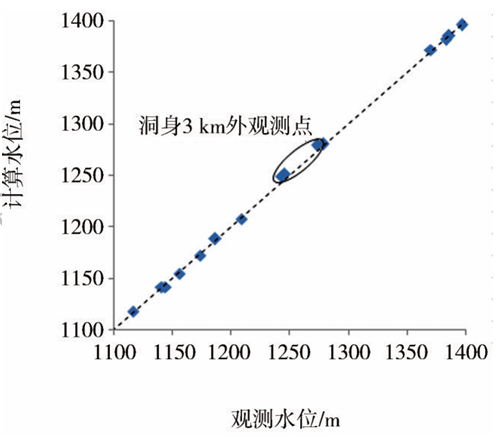

采用有限差分法求解上述数学方程,模拟隧道施工开挖前天然地下水位空间分布特征,通过试估-校正法对数学模型中的渗透系数、弹性释水率等水文地质参数值进行率定,使地下水位的计算值与观测值拟合误差尽可能小的同时,隧址区天然稳定流场能够正确反映地下水补、径、排特征,拟合效果如图5所示。从图5可以看出,洞身附近地下水位拟合效果好,误差小于1.5m;洞身3km外受客观勘察基础数据不足的限制,地下水位拟合效果略差,误差在4~5m之间,但对后续洞身施工时突涌水风险分析影响不大。总体来讲,建立的隧址区地下水流模型具有较高的仿真性,能够合理反映地下水运动规律。

图5 隧址区实测与计算的地下水位拟合曲线

4 结果与讨论

4.1 岩溶隧道地下水系统划分

地下水系统是由边界围限的、具有统一水力联系的含水地质体。综合考虑地形地貌、地层岩性、地质构造单元、地表水系流域等因素,对黄木尖隧址区地下水系统进行划分。

黄木尖隧址区较为明显的水文地质特征是以近南北向展布的地表分水岭为界,东西两侧的地下水具有相对独立的水力联系,地表分水岭即为地下水系统边界。区内地下水通过落水洞、溶蚀、裂隙接受大气降水和地表水补给后,在重力作用下自黄木尖分水岭下伏的灰岩、页岩地层向东西两侧低处运动,径流方向与岩层倾向和地形坡度基本一致,受岩性和地形等因素的影响,径流过程中,地下水与地表水之间会发生相互转化。在地势低的径流排泄区,裂隙岩溶发育,地下水在此富集,岩溶含水层受弱透水岩层阻挡,常以泉和地表径流的形式排泄。

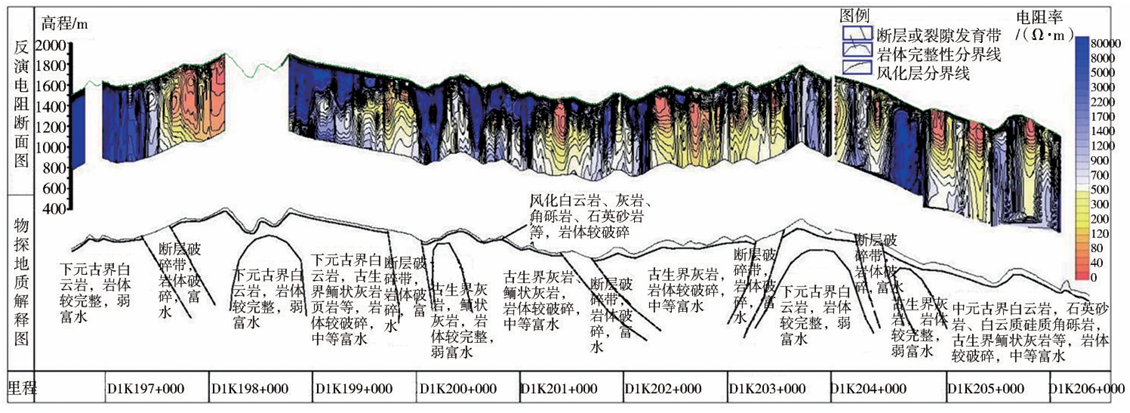

野外调查期间,采集水样的水化学参数分析结果见表2。可以看出,所有水样的pH值在7.2~8.2之间,现代隧道技术属于中性偏弱碱性水,基本不含侵蚀性CO2和CO3-2,区内地下水以岩溶水为主,隧道地表分水岭东侧地表、地下水化学类型均为Ca-Na-Mg-HCO3-SO4,隧道地表分水岭西侧地表水化学类型为Ca-Mg-NaHCO3,地下水化学类型为Ca-Na-HCO3。

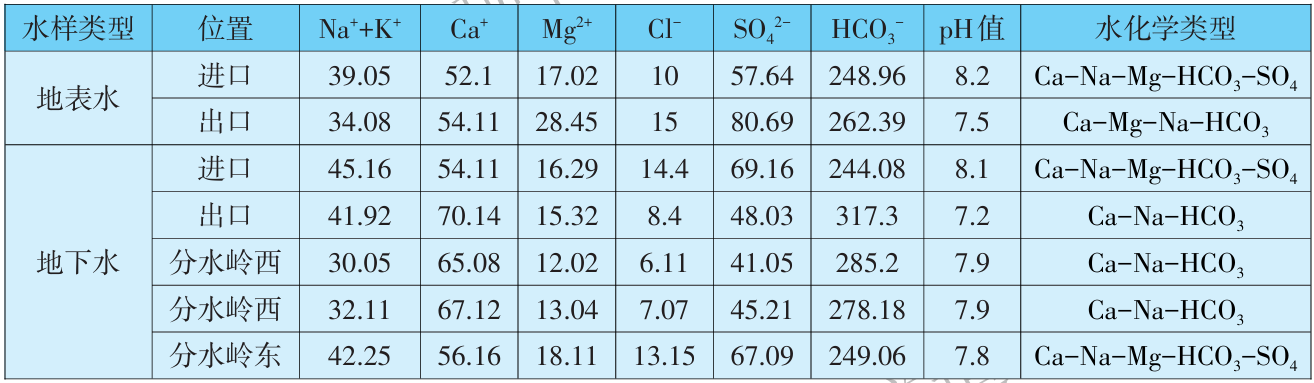

表2 水样的水化学参数

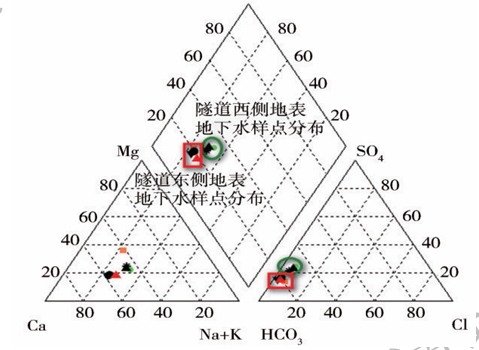

水化学Piper图可以直观表达每升水中各种离子的相对含量,结合隧址区水文地质条件,辅助划分地下水系统,本次研究绘制的7组水样的Piper三线图如图6所示。可以明显看出,岩溶地下水在接受降水补给后,受径流特征影响,隧道地表分水岭东西两侧水化学类型是不同的,分属于不同的地下水系统,但同一系统内地下水与地表水水化学类型基本相同,说明它们联系密切,循环过程中相互转换。因此,通过水化学分析也可以佐证根据地质系统边界划分的地下水含水系统的相应结论。

图6 隧址区水化学piper三线图

4.2 隧道洞身富水性分区

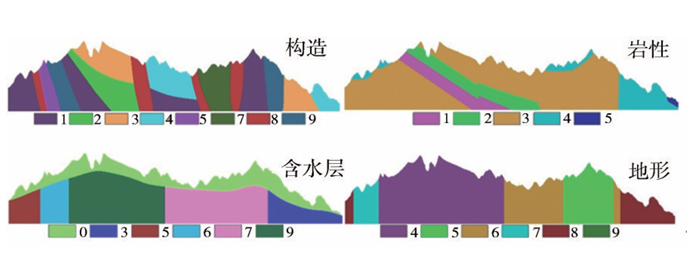

根据灰色关联和专家对各主控因素的评判结果,构建两两判断矩阵,在一致性比率小于0.1时,确定主控因素及其细化的影响因子的权重值,结果见表3。可以看出,构造、岩性分布特征指示了洞身赋水空间及连通性能,这两项主控因素权重所占比例最大,地形影响地下水的补给,起伏度与降雨入渗量呈负相关,在其他参数相同的条件下,地形起伏度越小,富水越多,其权重越小。

表3 各影响因子权重分配

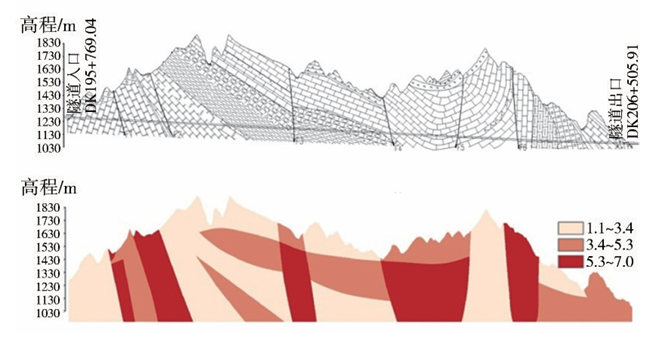

根据不同因素对洞身富水性的相对影响程度,绘制洞身构造、岩性、含水层厚度及地形的分区图,并按分级标准(0~9)进行评分,得到各主控因素的影响值函数空间分布特征(图7),在GIS平台上,对上述主控因素进行叠加融合,求出洞身富水性指数数学模型计算结果,并与物探综合地质解释图(图2)相结合,得到洞身富水性指数分区图(图8)。可以看出,洞身富水性具有很强的不均匀性,强富水区主要沿断裂及褶皱等构造分布,展布方向受构造控制明显,总体呈条带状分布。洞身强富水区里程段落占隧道总里程的3.9%,其中隧道中部富水占比最大。

图7 不同主控因素的影响值函数分区

图8 隧道洞身富水性分区

4.3 施工过程中隧道涌水风险预测

地下水走势的识别是正确解决各种工程地质问题的基础,通过前面率定的三维地下水渗流模型,模拟隧道开挖至完全排水条件下隧址区地下水渗流场空间变化特征,结果如图9所示。可以看出,在隧道开挖后,作为一个新的自由透水面,截断了从补给到沟谷排泄的地下水流,影响了隧底以上的地下水循环,地下水流向几乎与隧道轴向垂直,隧道周围有明显的地下水位降落漏斗,等水位线分布密集,水力梯度及水位下降速率随着远离洞身而减小,隧道开挖对周边水环境的影响范围较大。

图9 隧道开挖后地下水位分布特征

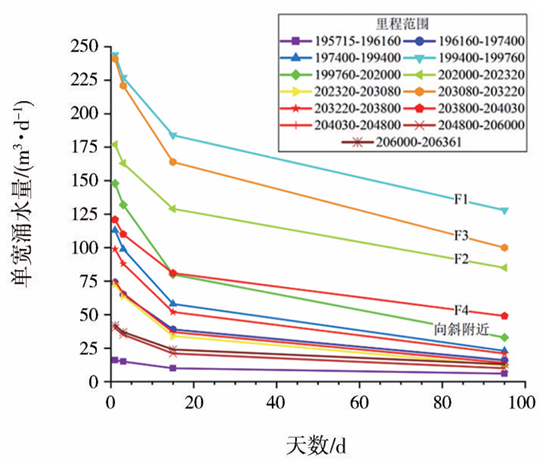

结合洞身地质构造分布、裂隙发育程度及富水分区,分段模拟不同水文地质背景条件的涌水量时空动态演化规律,结果如图10所示。可以看出,隧址区地下水赋存条件的空间差异导致隧道各段涌水量差异很大;在可溶岩与非可溶岩接触带、向斜核部节理密集发育带、断裂破碎带等部位,隧道单宽涌水量很大,隧道施工一旦揭露了此处岩溶富水构造区,单宽瞬时涌入隧道的水量可达121~244m3/d,远大于《铁路工程水文地质勘察规范》围岩强富水区的单宽正常涌水量;最大涌水量位置分布在隧道DK199+400~DK199+760 段,但随着涌水时间的增加,涌水量呈现对数递减的趋势;毛洞单宽涌水量刚开始下降很快,半个月从开挖瞬间的240m3/d降到180 m3/d,随后逐渐趋于平稳。分析其原因主要为:首先DK199+400~DK199+760段物探结果显示为断层破碎带,岩体极破碎,具有良好的过水通道;其次隧道涌水量由静储量和动储量两部分组成,静储量是隧道开挖后溶蚀裂隙释放的水量,而动储量是大气降水经过溶蚀洼地、落水洞、溶蚀裂隙入渗涌入隧道的水量,它们具有时空积蓄的差异,DK199+400~DK199+760段隧道埋深大,静储量大,随着涌水时间的延续,地下水位降低,静储量减少,在多年平均降雨量入渗补给下,隧道涌水量呈现递减的趋势,但在极端气候如暴雨条件下,动储量会瞬时增大,隧道施工过程中应给予特别注意。

图10 隧道开挖后涌水量历时曲线

5 结 论

(1)黄木尖隧址区地下水系统以近南北向展布的地表分水岭为界,东西两侧的地下水具有相对独立的水力联系,隧道开挖将截断从补给到沟谷排泄的地下水流,洞身附近等水位线分布密集,水力梯度及水位下降速率随着远离洞身而减小。

(2)洞身富水性具有很强的不均匀性,强富水区主要沿断裂及褶皱等构造分布。洞身强富水区段落长度占隧道总里程的3.9%,其中隧道中部富水占比最大。

(3)岩溶隧道涌水具有突发性、流量大、流速快的特点,根据洞身富水分区结果进行模型水文地质参数分区及赋值,避免了参数分区主观性的影响,提高了突涌水风险预测精度。

(4)隧道DK199+400~ DK199+760段是隧道突涌水极高风险区,涌水量随时间呈现对数递减的趋势,毛洞单宽涌水量刚开始下降很快,半个月从开挖瞬间的240m3/d降到180m3/d,随后逐渐趋于平稳。

摘自《现代隧道技术》