0 引言

单层衬砌是一种由两层或多层喷射混凝土构成的隧道支护结构,与复合式衬砌相比,其不需要施作二次衬砌,主要通过层间黏聚力达到协同变形。19世纪70年代,欧洲国家在隧道建设中首次采用了单层衬砌支护方式,自此该支护形式逐渐推广至世界各地。20世纪60年代,我国也在成昆线中首次应用了单层衬砌,日前由于单层衬砌这一类柔性支护在越来越多的围岩条件下表现出较好的承载效果,且其经济效益同其他支护方式相比更为突出,因此被我国越来越多隧道中采用。

单层衬砌强调各喷层之间紧密接触,进而使各层之间可以充分传递剪力,最终各层协调变形,进而形成一个整体支承拱。 因此对于衬砌材料的力学性能、耐久性以及抗渗性等要求较高,普通混凝土显然难以满足这些条件。 基于此,不少学者通过外加剂来改善喷射混凝土性能。 樊文熙等发现掺入高活性细掺料可以有效改善喷射混凝土强度与密实性,同时可以改善其施工性能;周敏娟等在此基础上通过试验研究了矿物掺合料种类及比例对于喷射混凝土性能的影响,结果表明,掺入一定量的矿物掺和料可以提高混凝土的性能;张强确定了一种 C25 高性能湿喷混凝土配比,将其与普通混凝土进行试验对比验证了该高性能混凝土的在强度及密实性方面的优越性。 尽管在喷射混凝土中掺入外加剂可以在一定程度上提高其抗压强度以及喷射性能,但是在抵抗弯曲、增加韧性及抗裂性等方面还是缺乏改善,而纤维可以有效解决这些问题,故有关喷射纤维混凝土的研究逐渐深入。

喷射钢纤维混凝土是存在时间最久而且最常见的一种含纤维的单层衬砌材料。 吴海林 等进行了混杂纤维混凝土抗压强度正交试验研 究,进行了纤维特征对混凝土抗压强度的影响分 析;刘新荣等进一步考虑了不同钢纤维和外加 剂掺量对于喷射混凝土的抗弯、抗拉及抗渗等性能 影响,并提出了相应围岩条件下单层衬砌替代复合 式衬砌的支护方案;李振宇利用试验对比了喷 射钢纤维混凝土衬砌与素混凝土衬砌的承载差异, 结果表明了喷射钢纤维混凝土在深埋软岩巷道中 的适用性,并通过数值模拟进一步验证了该结论; 霍建勋等研究了不同钢纤维种类及其混杂方式 对于喷射混凝土性能的影响,并确定了高强纤维喷 射混凝土最优配比。 研究表明,无论是单掺钢纤维 还是混掺不同种类的钢纤维,喷射混凝土抗弯、抗 裂以及抗冲击等性能会很大程度的改善,但是钢纤 维本身容易腐蚀,对服役环境要求较高,同时其价 格也相对较高。 为进一步改善应用性能与提高 经济效益,其他纤维被逐步引入单层衬砌。 梁玉坤 等在喷射混凝土中掺入玄武岩纤维,结果表明, 加入玄武岩纤维有助于提高喷层与围岩间的粘结 性能;朱永全等通过试验研究了聚丙烯纤维网 喷混凝土和普通混凝土力学性能差异,并确定了聚 丙烯纤维的合理掺量;除此之外,还有不少学者针 对不同种类喷射纤维混凝土展开了对比研 究。 可以发现越来越多的纤维种类被应用在 单层衬砌结构中,但是有关合成纤维喷射混凝土的研究仍然较为缺乏,为此笔者依托青岛4号线昌乐站硬岩隧道区间单层衬砌工程,展开了针对喷射聚烯烃纤维混凝土与普通混凝土的试验对比研究,并利用FLAC3D建立计算模型,从地表沉降、围岩变形以及衬砌应力3个方面对比分析了C40聚烯烃纤维混凝土与C40普通混凝土支护性能的差异,同时分析了地表沉降监测数据及工后质量,摸清了喷射聚烯烃纤维混凝土与同等级普通混凝土之间的支护效果差异,达到了为相关研究和其他工程提供参考的目的。

1 工程概况

青岛4号线昌乐路站后设单停车线,配线区间左线起讫里程为ZDK4+330.200—ZDK4+702.500,全长为372.3m,其中单层衬砌占总区间长约60%。

1. 1 地层参数

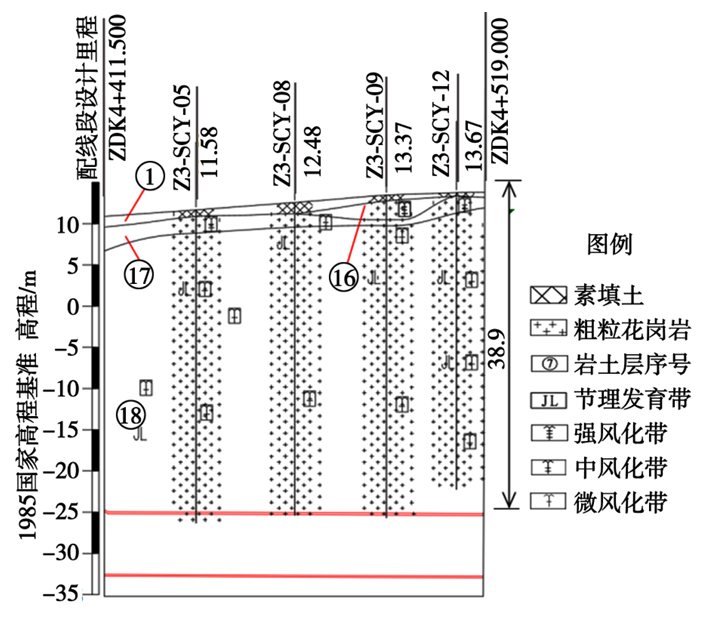

青岛4号线昌乐路站配线设置单层衬砌的区间起讫里程为ZDK4+383. 700—ZDK4+604. 500,为单洞双线区。 图1为该区间部分地质勘探图,表1 列出了相应岩土层参数。 其中微风化花岗岩层覆盖最广,由勘探资料得其完整性指数 Kv 为0. 60~0. 74,饱和单轴抗压强度65.3MPa,属较完整的硬岩,岩体基本质量等级为Ⅱ级。

图1 昌乐路站配线结构单层衬砌试验段地质勘探图

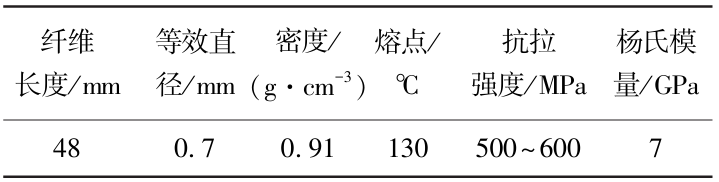

表1 岩土层属性

1. 2 单层衬砌支护参数

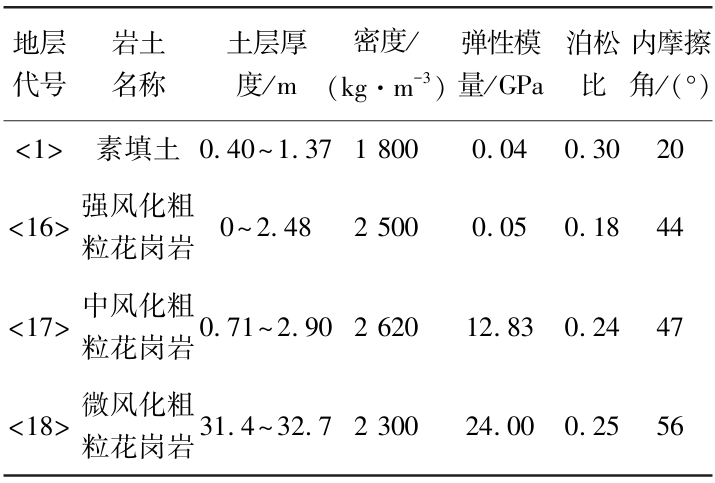

单层衬砌通常适用于围岩条件相对较好,岩体具有一定的自承能力,且地质条件相对较好,无明显富水偏压的情况,结合1.1所述,可得该区段具备单层衬砌支护的施工条件,因此在此双线单洞区间采用喷锚单层衬砌设计方案,施工工艺为双喷层法。 相应的衬砌断面结构如图2所示。 衬砌结构由2层高性能喷射混凝土、砂浆找平层以及防水涂料组成。衬砌支护总厚度设计为19.4 cm,包含17 cm厚湿喷高性能混凝土(两次喷射厚度分别为10 cm和7 cm)、2 cm厚砂浆找平层以及0.4 cm防水材料。其中高性能混凝土采用了C40聚烯烃纤维混凝土,在区间局部裂隙设置ϕ25 mm防腐中空注浆锚杆。

图2 配线结构ZA-Ⅱ单层衬砌断面图(单位:mm)

2 混凝土力学性能测试

通过立方体抗压试验、劈裂抗拉试验、静弹性模量试验以及弯曲韧性试验对C40喷射聚烯烃纤维混凝土与同等级普通混凝土进行对比。

2.1 试验材料及配合比

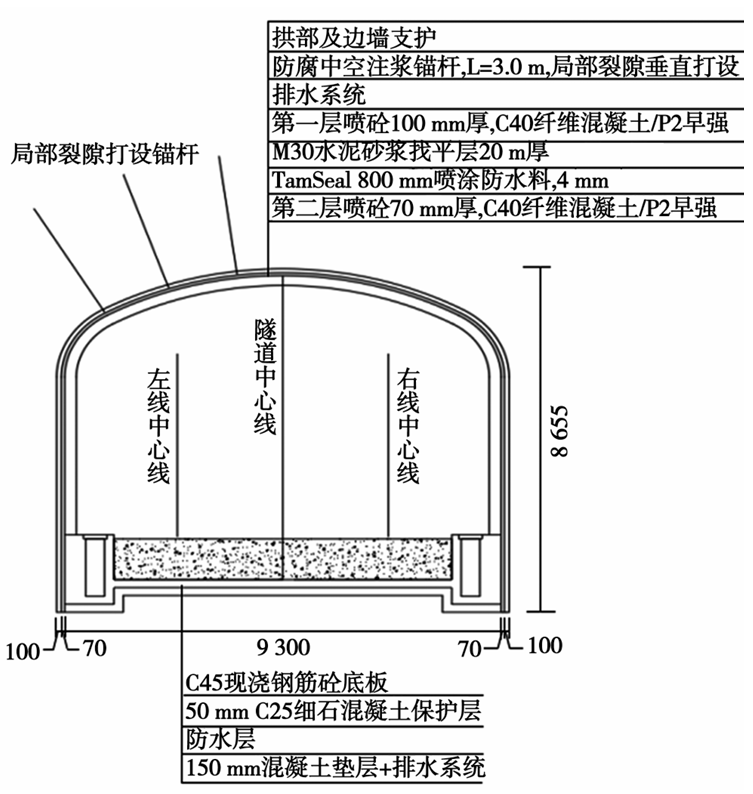

试验所用水泥为P.O 52.5普通硅酸盐水泥,粗骨料选择粒径为5~10 mm的连续级配碎石,细骨料选择细度模数为2.5的中砂;聚烯烃纤维、减水剂、纳米SiO2以及无碱速凝剂均引自美国Normet公司,其中聚烯烃纤维的性能如表2所示。

表2 聚烯烃纤维性能

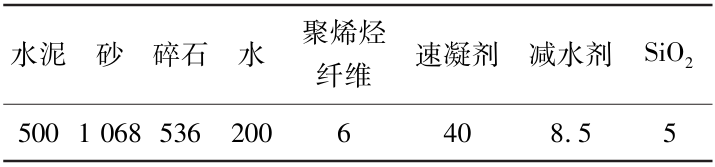

根据计算及拌合调整确定配合比如表3所示,作为对照组的C40普通纤维混凝土中不含聚烯烃纤维,其余与聚烯烃纤维混凝土保持一致。

表3 配合比设计(kg·m3)

2.2 试件制作与设备控制

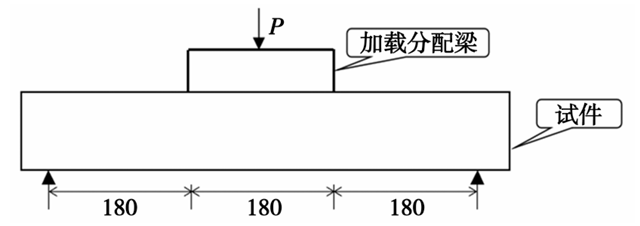

参考现行规范,与喷射混凝土有关试验的试件应经现场大板喷射后切取、修整或磨平处理。本次大板喷射试验在昌乐路站配线竖井场地内进行。其中测定立方体抗压强度以及劈裂抗拉强度的试件尺寸为100 mm×100 mm×100 mm,设备采用WAW-600微机控制电液伺服万能试验机,试验过程中分别以0.6 MPa/s和0.08 MPa/s的速度连续均匀地施加荷载;开展弹性模量试验的试件尺寸为150 mm×150 mm×300 mm,进行弯曲韧性试验的试件尺寸为150 mm×150 mm×550 mm,设备均采用万能压力试验机,试验时采用位移控制的连续均匀加载方法,其中弯曲韧性试验选择三分点加载法(如图3所示)。每组试验包含3个试件,成型后在标准条件下养护28 d后进行试验。

图3 三分点加载法示意图

2.3 试验结果及分析

2.3.1 立方体抗压强度与劈裂抗拉强度

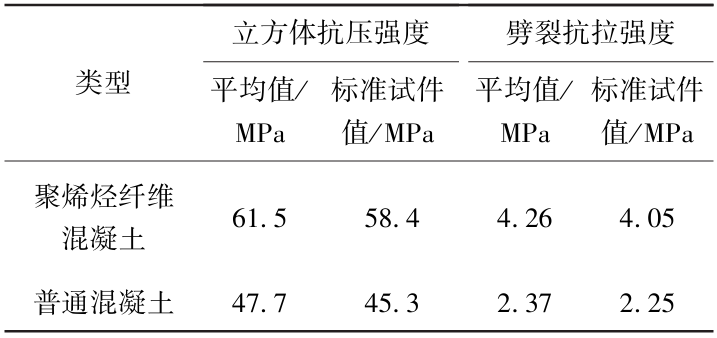

表4为两种喷射混凝土立方体抗压强度与劈裂抗拉强度试验结果经换算后的标准试件值(换算系数为0.95)。C40聚烯烃纤维混凝土抗压强度达到了设计要求的146%,较普通混凝土而言提供了更大的安全储备。另外聚烯烃纤维的掺入对于混凝土的抗拉强度的提高有更为明显的作用,相应的抗拉强度是普通混凝土的180%,且试验过程表明聚烯烃纤维会抑制混凝土的裂缝开展,而素混凝土达到强度之后即发生脆性破坏。

表4 立方体抗压与劈裂抗拉试验结果

2.3.2 静弹性模量试验

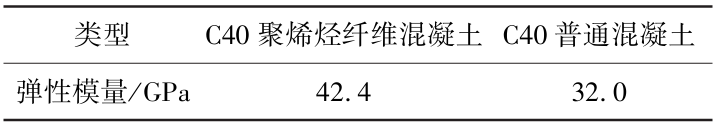

静弹性模量试验结果如表5所示,可得聚烯烃混凝土弹性模量较素混凝土高约32.5%。

表5 静弹性模量试验结果

2.3.3 弯曲韧性试验

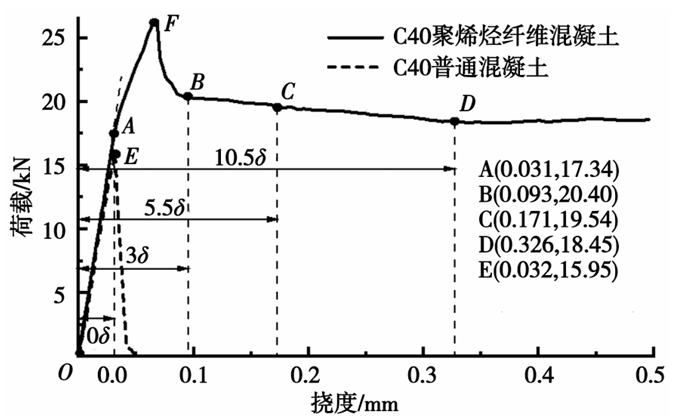

图4给出了两种混凝土弯曲韧性试验典型荷载挠度曲线及其中几个特征点的坐标。

图4 C40聚烯烃纤维混凝土荷载挠度曲线

根据试验结果并参考规范计算聚烯烃纤维混凝土初裂强度、初裂韧度、弯曲韧性指数、普通混凝土初裂强度和初裂韧度,结果见表6。

表6 两种材料相关指标计算

图4表明,荷载作用下聚烯烃纤维混凝土经历了多阶段的变形,而普通混凝土达到强度后立即产生脆性破坏,可知聚烯烃纤维起到了抗断裂的效果。表6给出了聚烯烃纤维混凝土在初裂时吸收了26.8 J能量,弯曲韧性指数为6.13~22.94,普 通混凝土弯曲韧性指数仅为1.37,聚烯烃纤维混 凝土弯曲韧性系数较普通混凝土明显增大,因此采 用该种材料可以明显增加结构韧性。据图4、表6 以及试件破坏过程进一步分析聚烯烃纤维混凝土 的承载机理。在初始弹性阶段(OA段),聚烯烃纤 维混凝土和素混凝土承载情况相似,变形随着荷载 增加近似线性增加,且两者初裂强度和初裂韧度值 相差不大,因此在该阶段聚烯烃纤维对整个基体贡 献微弱;随着荷载逐渐增大(AP段),混凝土内部 微裂缝开展并逐渐贯通,聚烯烃纤维起到“桥连” 阻裂作用,主要的荷载转由聚烯烃纤维承担,因此 荷载挠度曲线斜率减小但继续上升。变形增大到 一定程度(P点之后),承载能力减弱,如图5所示, 靠近试件边缘处聚烯烃纤维被拉断失效,裂缝开展 较快,但是试件内部聚烯烃纤维仍然发挥作用,因 此随着荷载逐渐变大,材料缓慢失效,与素混凝土 毫无预兆的脆性破坏相比,掺入了聚烯烃纤维的混 凝土破坏有明显的塑性特征。

图5 聚烯烃纤维“桥接”作用

3 现场地表沉降监测数据分析

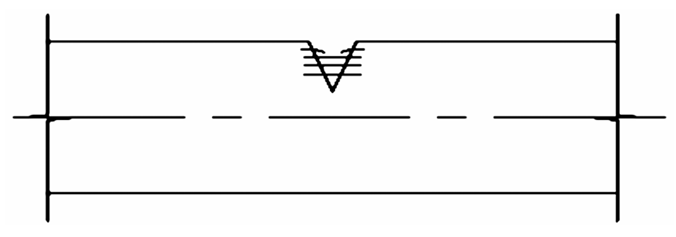

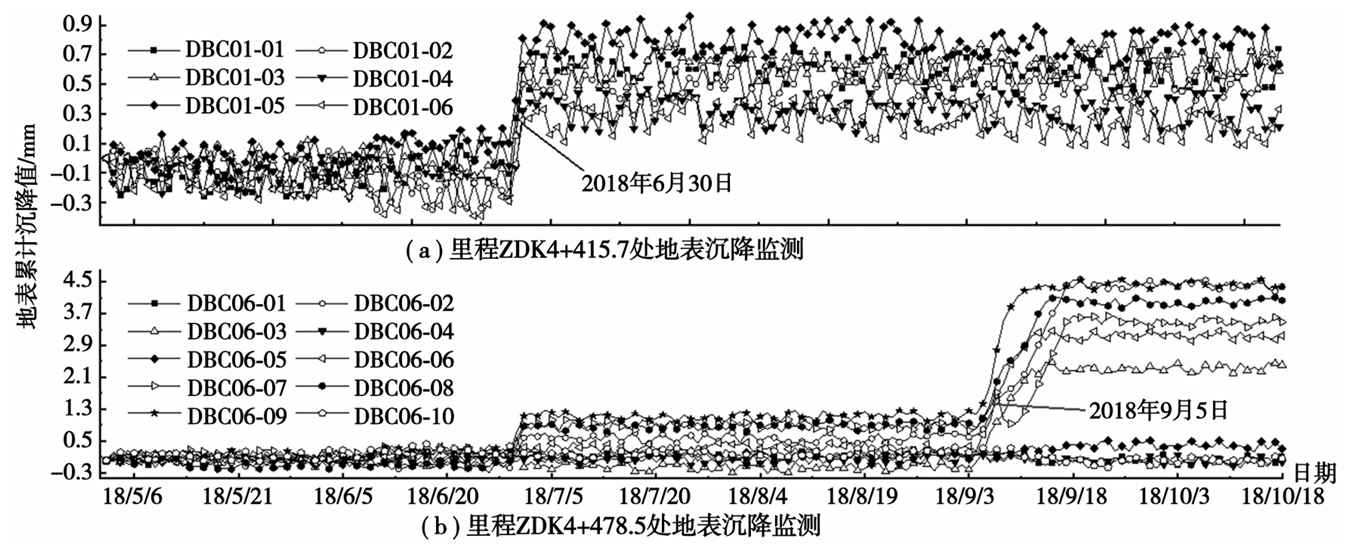

青岛地铁4号线昌乐站外延线自2018年5月开始施工,至2018年10月支护结束,施工过程中在沿线设置了大量监测断面进行沉降监测。沉降监测主要采集了爆破施工后引起的地表累积沉降。为了分析单层衬砌的稳定性,选择了ZDK4+415.7以及ZDK4+415.7两个场地相对良好、环境影响因素相对较小的断面进行沉降分析。图6给出了里程ZDK4+415.7(6个监测点)以及ZDK4+478.5(10个监测点)两个监测断面的测点布置情况,其中ZDK4+415.7处的隧道埋深为14.6 m,ZDK4+478.5处的隧道埋深为9.3m,两个监测断面地层均以Ⅱ级围岩为主。 图7为2个监测断面处的地表累计沉降值随着开挖进程推进的变化曲线。

图6 监测断面测点布置

图7 地表沉降累计值随进度变化曲线

分析图7,可得隧道开挖之前两个断面地表并未发生明显沉降,开挖爆破面到达监测断面时,沉降值开始显著增大,每一个开挖阶段完成后,沉降趋于稳定。 另外由于2018年6月30日以及2018年9月5日分别为两个断面开始进行爆破施工的日期,因此该阶段围岩扰动较为显著,故监测断面累计沉降变化率较大,但是亦未超过设计规定的2mm/d 的变化速率。 最终,ZDK4+478. 5 断面由于埋深较浅,因此地表累计沉降量最大,接近4. 6mm,但依旧小于设计要求,表明聚烯烃纤维混凝土单层衬砌能够满足该硬岩隧道施工的稳定性需求。

4 单层衬砌支护数值模拟

依据青岛4号线昌乐站单洞双线区单层衬砌支护参数,利用有限差分软件FLAC3D建立三维模型进行数值模拟,对比分析硬岩条件下隧道开挖引起的C40聚烯烃纤维混凝土以及C40普通混凝土单层衬砌支护性能差异。

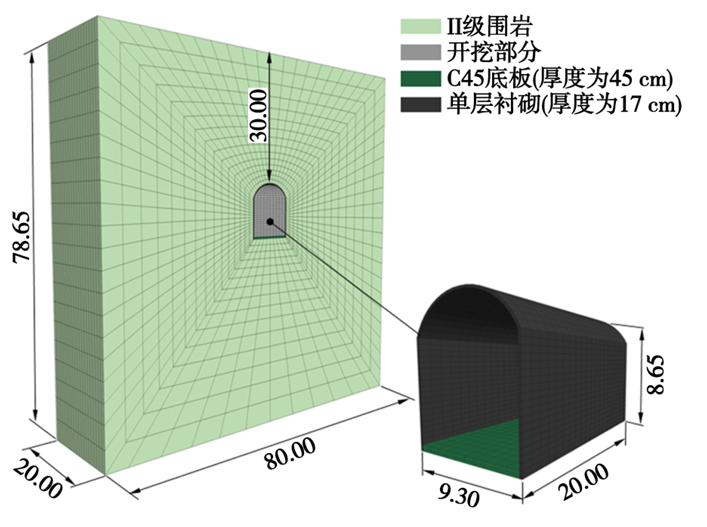

4. 1 模型建立及参数确定

根据现场实际情况,设置模型隧道宽为9. 3m,高8.65m,单层衬砌厚度设置为17cm,底板厚度为45cm。 拱顶埋深30m,下部边界距离拱底40m,考虑边界效应,左右边界距离隧道中心线各取40m,模型厚度为20m。 四周边界约束法向位移,底部约束法向和切向位移,顶部为自由边界,所建模型如图8所示。 模型分为3个组:围岩主体、单层衬砌与隧道底板以及开挖部分,其中围岩设为摩尔 库伦本构模型,考虑到硬岩地层支护能力较强,衬砌结构产生的变形大多处于弹性阶段,两种材料的单层衬砌均设置为弹性本构。 由于单层衬砌层间接触紧密,变形协调,因此考虑将层间接触方式设置为绑定约束。 正式计算之前首先进行地应力平衡,之后将位移清零以进一步模拟隧道开挖,开挖时首先将开挖区域(包括衬砌部分)设置为“Null”模型,开挖完成后单层衬砌更新为“Elastic” 模型,由此实现整个开挖支护过程的模拟。

图8 计算模型(单位:m)

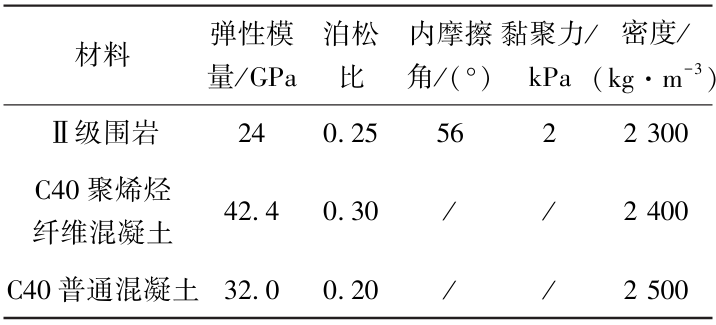

根据图1可知单层衬砌上覆岩层中微风化花岗岩占比很大,因此在模拟时不再考虑将岩土分层,由表1和室内试验确定C40聚烯烃纤维混凝土以及同等级普通混凝土材料参数如表7所示。

表7 模型参数

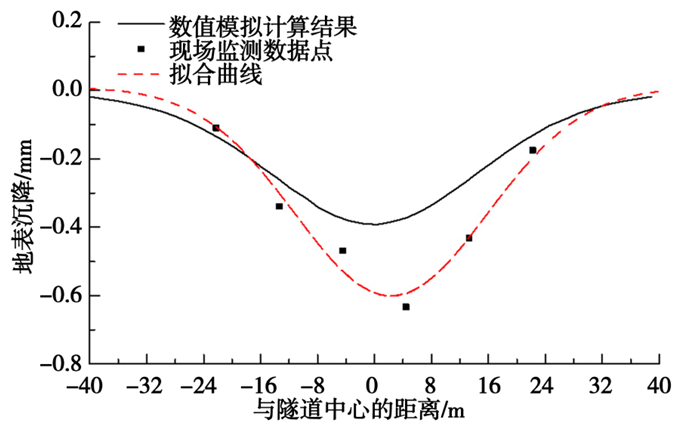

4. 2 模拟结果验证

图9中绘制了ZDK4+415.7 断面监测结束之后的地表沉降监测数据点,同时利用Peck公式对其进行了拟合,图中黑色曲线为数值模拟结果。 图9 表明,现场地表沉降的分布范围与数值模拟计算得到的沉降槽的宽度基本一致,约为沉降中心两侧各40m。 此外,数值模拟数据相对于现场检测数据的沉降峰值相差约0.2mm,差距较小,产生这部分误差的原因是由于现场监测中该监测断面的洞顶埋深为14.6m,数值模拟计算模型的洞顶埋深为30m。 因此数值模拟结果能够一定程度上反映实际情况。

图9 地表沉降曲线

4. 3 模拟结果分析

根据数值模拟结果,从地表沉降、围岩变形以及单层衬砌应力状态3个方面分析两种材料支护下隧道开挖引起的相关性能差异。

(1)地表沉降分析

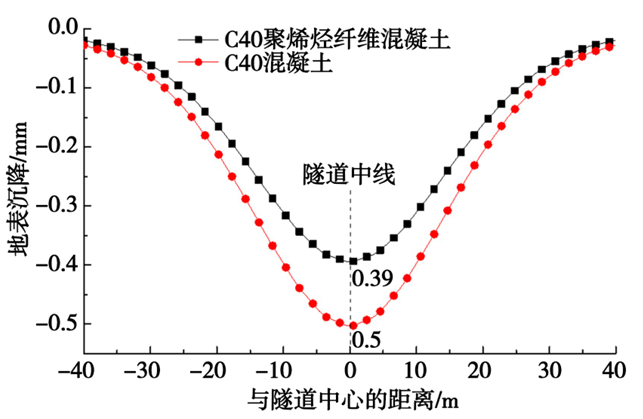

隧道开挖必然会引起地表沉降,为了防止地表沉降过大影响隧道建设以及周边建筑安全,在开挖过程中需重点监控其沉降变化情况。 数值模拟所得两种支护材料下地表沉降曲线如图10所示。

图10 两种支护下开挖引起的地表沉降曲线

分析图10,两种支护下开挖引起的地表沉降规律一致,靠近隧道中心线的地表沉降值最大,远离开挖面沉降值逐渐减小。 其中C40聚烯烃纤维混凝土单层衬砌支护下的地表最大沉降值为0. 39mm,同等级喷射普通混凝土支护下的地表沉降最大值为0.5mm,同比前者大28%,可得聚烯烃混凝土对于减小地表沉降的效果较普通混凝土好。

(2)围岩变形分布

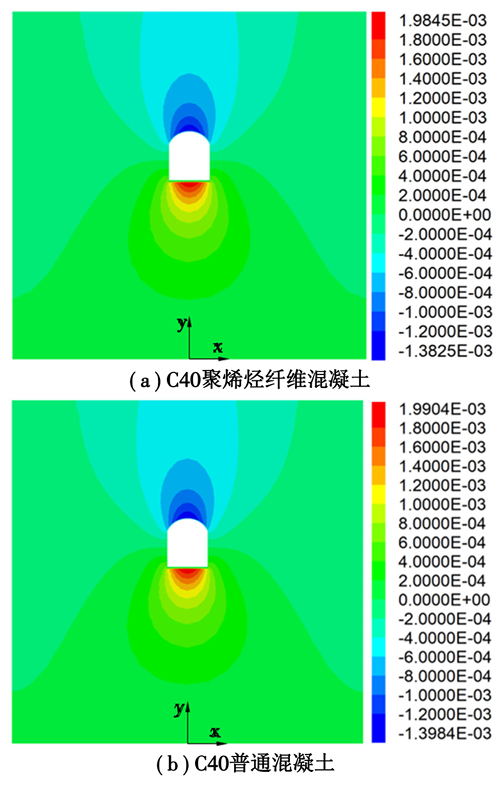

隧道开挖过程引起的围岩位移或者应力超过一定限值时,围岩将会发生破坏甚至可能失稳,尤其是对于硬岩隧道而言,往往容易产生脆性破坏,工程中需要密切监测洞周围岩变形来预测开挖安全性,图11给出了两种衬砌支护下开挖引起的隧洞周围围岩竖向位移分布,图12为两种支护下竖向位移大于-0.5mm的分布情况。

图11 两种支护下的围岩变形云图(单位:m)

图11表明两种支护下开挖引起围岩竖向变形规律基本一致,即洞顶下沉较多,洞底则由于卸载出现上拱,上下位移等值线均呈火苗状分布,意即越靠近隧道开挖区,围岩变形越显著,且上部围岩沉降影响范围较下部拱起范围大;从支护角度进行对比,聚烯烃纤维混凝土支护作用下,上部围岩最大下移值为1. 38mm,下部围岩最大拱起值为1. 98mm;而同等级普通混凝土作用下,上部围岩最大下移值为1.40 mm,较前者增大1.4%,下部围岩最大拱起值为1.99 mm,与前者相差不大。由于两种支护下的围岩变形值都相对较小,但是聚烯烃纤维混凝土单层衬砌对于控制围岩变形更为有利。

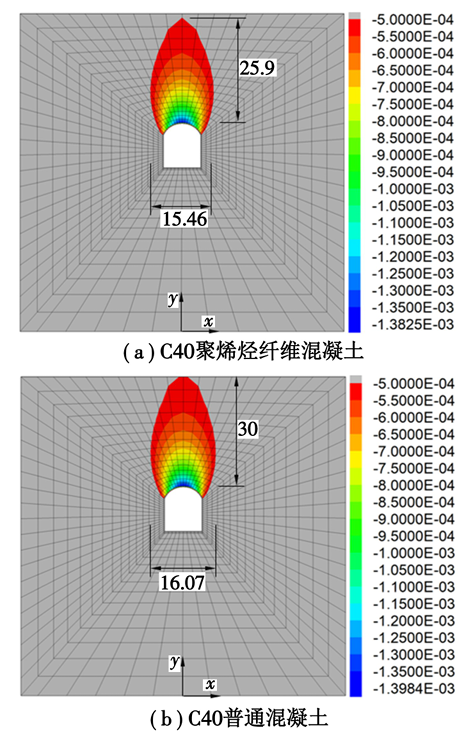

由图12的(a)图可知,在C40聚烯烃纤维混凝土支护作用下,竖向位移大于-0.5 m分布范围的高度为25.9 m,竖向位移大于-0.5 m分布范围的宽度为15.46 m,而同等级普通混凝土支护下,竖向位移大于-0.5 m分布范围的高度为30 m,较前者增大15.8%,竖向位移大于-0.5 m分布范围的宽度为16.07 m,较前者增大3.9%,反映了聚烯烃纤维混凝土支护下围岩变形影响范围较普通混凝土小。

图12 竖向位移大于-0.5 mm分布范围(单位:m)

(3)衬砌应力分析

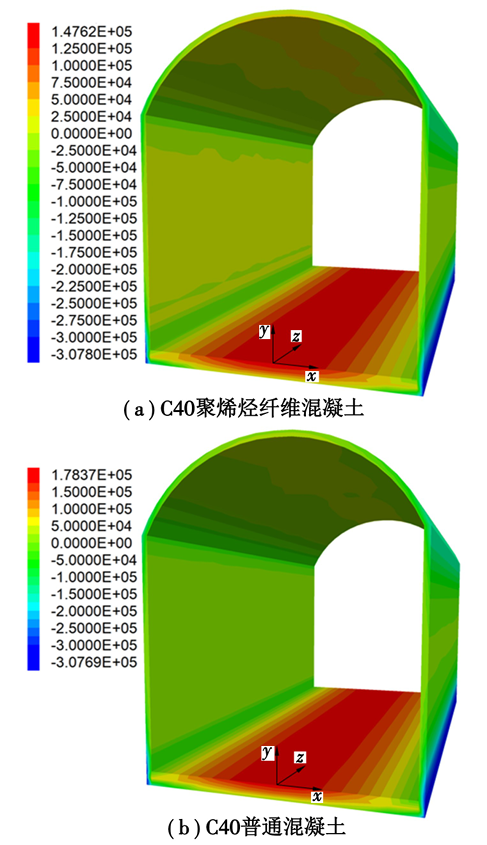

衬砌应力分布情况可以反映衬砌承载性能,明确重点支护区。图13给出了两种支护条件下开挖引起的衬砌最大主应力分布云图。

图13 两种单层衬砌支护最大主应力云图(单位:Pa)

分析应力分布云图,开挖过程中,两种材料的单层衬砌最大压应力均出现在拱脚外侧,最大拉应力均出现在侧壁及拱顶内侧。其中聚烯烃纤维混凝土单层衬砌拱脚外侧最大压应力为147.6 kPa,拱顶内侧最大拉应力为75 kPa。同等级普通混凝土单层衬砌拱脚外侧最大压应力为178.4 kPa,拱顶内侧最大拉应力为50 kPa。

5 现场施工质量评估及经济性评价

5.1 现场施工质量评估

为使单层衬砌支护效果得到充分保证,必须严格把关现场施工质量。在喷射混凝土之前,不断调整聚烯烃纤维混凝土配比,在保证力学性质的前提下同时保证抗渗性、抗腐蚀性以及耐久性等各项性能要求,最终在该段采用的C40聚烯烃纤维混凝土具有较高的抗硫酸盐侵蚀性(k6≥0.8)、抗冻耐久性(≥0.6)以及较小的含碱量(≤3.5 kg/m3)。喷射过程中,确保喷射距离岩面≤1.2 m,喷射角度与岩面垂直,最终测得喷射混凝土回弹率达到设计要求(拱部回弹率小于20%,边墙回弹率小于10%),工后所得衬砌整体支护性能以及防水效果良好。

图14 现场喷射混凝土

5.2 经济性评价

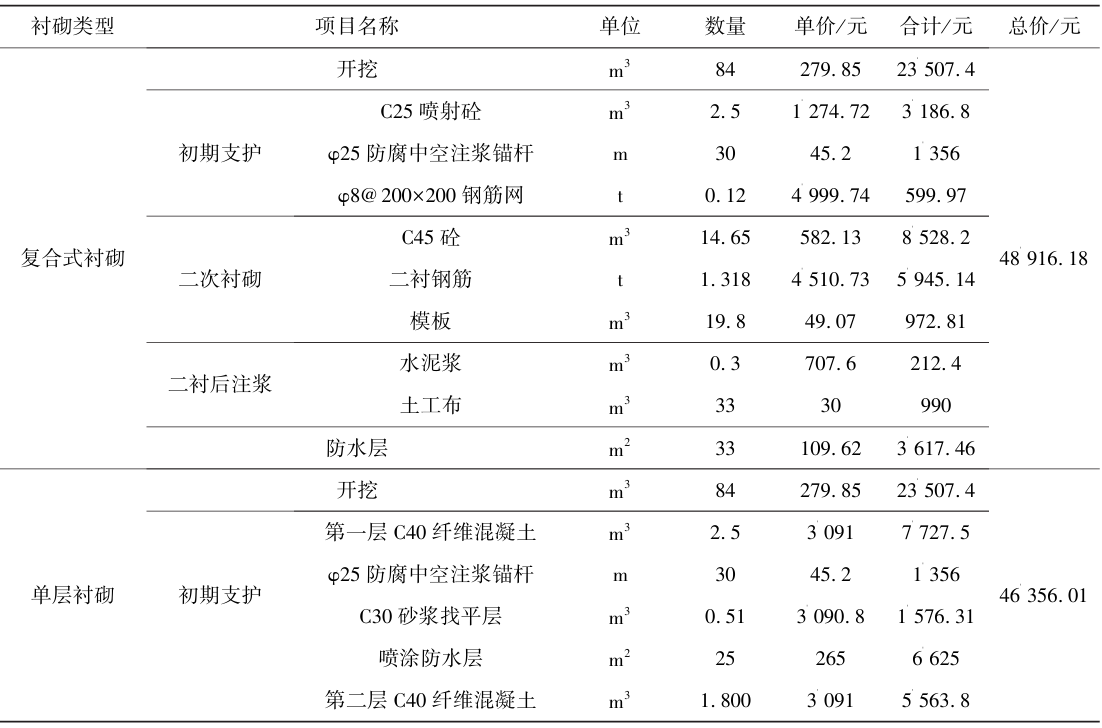

将同等围岩条件下的复合式衬砌与聚烯烃纤维喷射混凝土单层衬砌两者造价进行比较,以分析其经济效益,得到如表8所示的每延米合同造价。其中复合式衬砌每延米合同总造价为4.90万元,单层衬砌每延米合同总造价为4.64万元,即单层衬砌较复合衬砌节省造价5.3%。

表8 两种支护形式造价对比

6 结论

(1)喷射C40聚烯烃纤维混凝土的抗压强度、抗拉强度以及静弹性模量分别比同等级普通混凝土高28.9%,80%以及32.5%,因此采用喷射聚烯烃纤维混凝土可以为单层衬砌结构提供更大的安全储备。

(2)聚烯烃纤维可以帮助喷射混凝土提高韧性韧性指数为6.13~22.94,远远高于普通混凝土。纤维在荷载作用初始阶段作用微弱,但是在后期可以有效抑制内部微裂缝进一步贯通,与普通混凝土不同,聚烯烃纤维破坏时有明显的塑性特征。

(3)数值模拟结果和现场监测数据表明,硬岩隧道采用单层衬砌时喷射聚烯烃纤维混凝土比喷射同等级普通混凝土有更好的作用效果,前者引起的地表沉降、围岩变形及变形影响范围较小;而对于衬砌应力分布,两者的作用效果相差较小。

(4)现场监测数据表明硬岩隧道采用聚烯烃纤维混凝土单层衬砌时引起的地表沉降很小,仅有4.6 mm。在把握施工质量的前提下,聚烯烃纤维混凝土单层衬砌在硬岩隧道中有着较好的应用效果;同时,其经济效益优于复合式衬砌,在青岛四号线昌乐站区间,单层衬砌较复合衬砌每延米可节省造价5.3%。

摘自《地下空间与工程学报 》