0 引言

为了解决土地资源紧张、缓解环境恶化、拓展城市空间,向地下发展是城市可持续发展的必然要求,也是践行“绿水青山就是金山银山”理念,努力建设人与自然和谐共生的现代化的重要途径。 地下工程的建造过程必须采用绿色建造的途径,绿色建造是着眼于建筑全生命周期,在保证质量和安全前提下,践行可持续发展理念,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源和保护环境、实现绿色施工要求、生产绿色建筑产品的工程活动。

城市地下工程由于其复杂的地质条件和周边环境,且规模巨大,其绿色建造有着更加复杂的内涵,面临更大的实现难度。

当前国内学者对地下工程绿色建造领域的专门研究并不多。 刘高峰从地下空间低碳生态规 划框架、公共交通节点、地下步行网络以及地下空 间环境营造等方面提出了以低碳生态为导向的新 城地下空间规划策略。 洪辰玥提出了从场地设 计、节能设计和室内环境设计3个层面进行地下公 共空间绿色设计方法。 朱旻等对地铁地下车站 的绿色高效智能建造技术进行了总结,其研究提到 了装配式地下车站技术、两墙合一的装配式地下结 构技术、地铁地下车站地源热泵与相变储能技术、 车站固体废弃物资源化利用等技术。 叶裕民 等、黄俊等总结了绿色隧道发展理念及建造 技术。 油新华等分别总结了综合管廊绿色建 造的关键技术、岩土工程绿色建造理念与技术实 践,以及盾构工程绿色建造关键技术。 上海世博轴 地下空间采用了一些节能的新技术和新材料,主要 有自然采光和通风的设计技术、节能照明技术的应 用、江水源和地热院热泵技术的应用、对雨水的收 集和利用技术等。 西安幸福林带地下工程项目 是将商业空间置于地下,在地面绿带提高绿化率及 采用智慧运营等节能措施,对区域内CO2 碳减排 贡献率达到47%,该项目应用了地下一体化设 计技术、地下建筑绿化技术、地源热泵技术、装配式 机房、泥浆分离技术以及生态混凝土制备复原等 技术。

总之,目前地下空间绿色建造方面缺乏相应的基础理论,技术体系也不健全,笔者根据近年来对地下工程绿色建造的持续研究和实践,首次提出了地下工程绿色建造的“三三”理念,并从规划、设计、施工3个阶段,初步构建了绿色建造技术体系,以期对建设单位及人员推广使用地下工程的绿色建造技术提供参考和依据。

1 地下工程绿色建造“三三”理念

2021 年,住房和城乡建设部发布的《绿色建造技术导则(试行)》中明确指出,绿色建造应将绿色发展理念融入工程策划、设计、施工、交付的建造全过程,充分体现绿色化、工业化、信息化、集约化和产业化的总体特征。

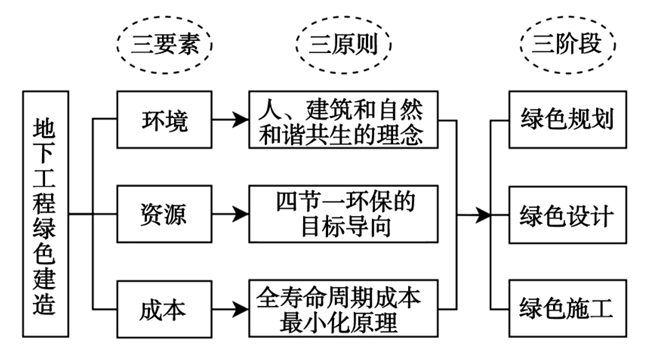

作者十余年来相继主持了财政部盾构节能减排综合技术、住建部和中建集团地下空间快速建造技术、综合管廊绿色建造方面的课题,经过多年来的潜心研究,提出了地下工程绿色建造的“三三”理念:即应在绿色建造的绿色规划、绿色设计和绿色施工3个阶段,充分考虑环境、资源、成本三个要素,遵照全寿命期成本最小化原理、四节一环保的目标导向和“人、建筑与自然”和谐共生的可持续发展理念3个基本原则,才能真正做到地下工程的绿色建造。

地下工程绿色建造“三三”理念体系如图1。

图1 地下工程绿色建造“三三”理念体系

1. 1 三阶段

地下工程绿色建造划分为3个阶段,即绿色规划、绿色设计、绿色施工。

绿色规划阶段,主要是指地下工程的定位及功能、目标及规模、规划衔接、空间布局及交通组织等应规划合理,以集约利用土地资源、对周边环境影响最小、建造成本最低为目标。

绿色设计阶段,是指地下工程的断面设计、结构尺寸、结构材料、防水构造应安全、经济,并以施工方便、节约资源、能耗最小为目标。

绿色施工阶段,应综合考虑设备选型、材料消耗、资源投入、场地布置和环境保护,以达到节约资源、减少污染、保护环境的目的。

1. 2 三要素

地下工程绿色建造过程中需要充分考虑环境、资源、成本3个要素。

环境要素包括两个方面,一是周边地质环境和周边建构筑物环境对工程本身的影响,二是工程本身对周边环境的影响。

资源要素也考虑两个方面,一是建造过程中尽可能地减少资源的投入,二是建筑在运营期间的资源消耗要尽可能地小。

成本要素同样考虑两个方面,一是合理的低建造成本,二是通过绿色建造形成的建筑要尽可能做到运营成本最低。

1. 3 三原则

地下工程绿色建造遵照全寿命期成本最小化原理、四节一环保的目标导向和“人、建筑与自然”和谐共生的可持续发展理念。

全寿命期成本最小化原理即绿色建造的总成本(建造成本及运营成本)最小。

四节一环保即节能、节地、节水、节材和环境保护。

“人、建筑与自然”和谐共生的可持续发展理念即人在建筑里待着舒适、建筑与自然相协调、人的活动不能破坏自然环境。

2 技术实践

作者在盾构、地下空间、综合管廊多个领域研究过程中,提出并实践了多项创新技术,同时,结合当前国内出现的地下工程绿色建造方面的创新技术,在此进行详细的论述。

2. 1 绿色规划

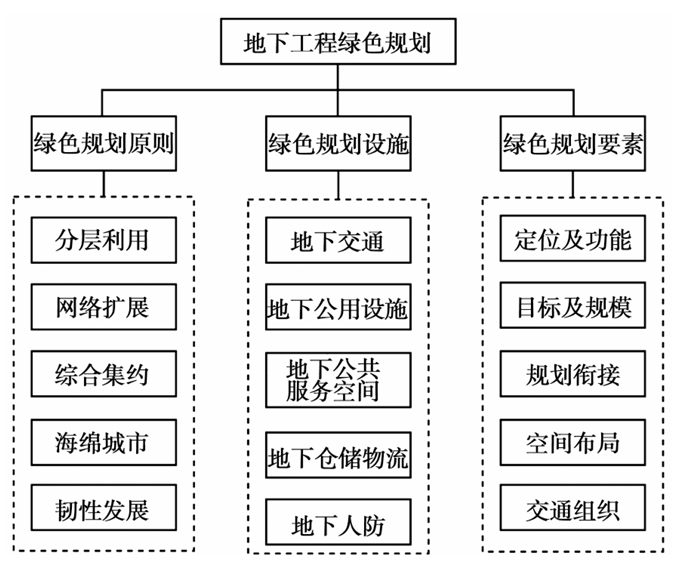

2. 1. 1 地下工程绿色规划框架

地下工程绿色规划是城市可持续发展规划的重要组成部分。 对地下空间的分层、综合、集约利用,构建网络、海绵、韧性城市,构成支撑绿色规划的基本框架;地下交通、地下公用设施、地下公共服务空间、地下仓储物流设施、地下人防及其他地下设施是绿色规划的载体;绿色规划要素是实施过程中的具体实践内容。 地下工程绿色规划的框架如图2。

图2 地下工程绿色规划框架

2. 1. 2 新型绿色地下空间

传统的地铁、地下道路、地下商业街、地下人防空间等的开发利用技术已经成熟,并在缓解城市土地资源匮乏方面起到了重要的作用。 随着我国综合国力的提高和地下工程建造技术的成熟,一些新型绿色地下设施陆续开始修建,有地下污水处理厂、地下蓄洪设施、地下能源设施、地下仓储物流设施以及地下垃圾处理厂等。

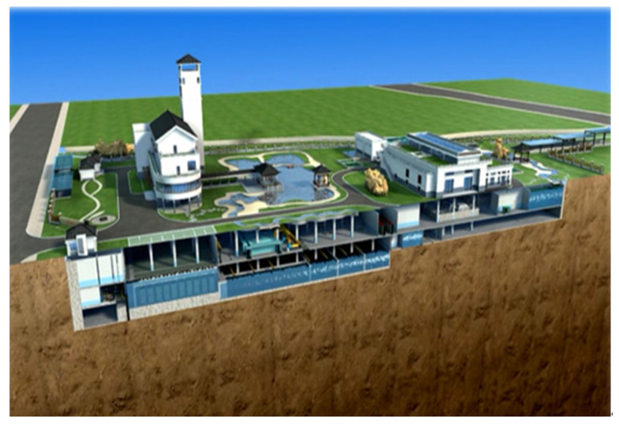

国内第一座全地下式污水处理厂即京溪地下净水厂于2010年在广州建成并通水运行,截至目前,广州已拥有全国最大规模的“地下水工厂群”。 此外,上海、北京、深圳、昆明等地也陆续修建了一些地下污水处理厂。 地下污水处理厂不仅完全避免二次污染,还能节约土地资源,污水厂上部地面还可以规划建设为湿地公园,如图3。

图3 地下污水处理厂示意图

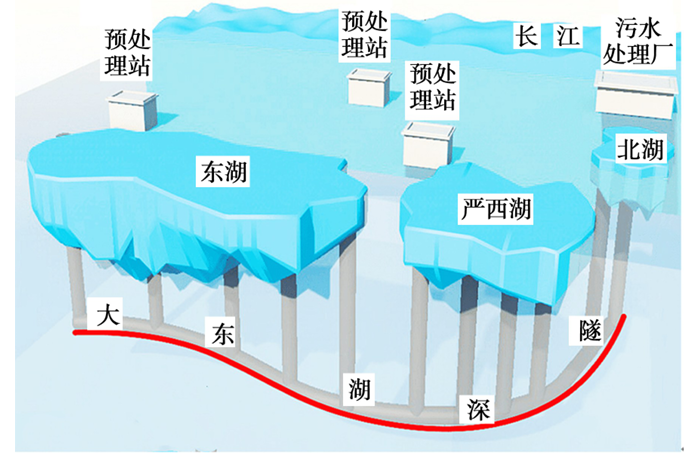

深隧排水系统是指埋设在深层地下空间(一般指地面以下大于20m深度空间)的大型、特大型排水调蓄系统工程。 伦敦、巴黎、东京、新加坡以及芝加哥等国外城市的深隧排水系统基本埋深在50~100m,墨西哥城的深隧排水系统最深达到200m。 国内以武汉大东湖深隧工程(埋深约50m)、苏州河深隧工程(埋深约60m)为代表的排水深隧工程陆续建成,将对所在城市洪涝控制、水体污染控制以及城市规划优化布局等起到重大作用,如图4。

图4 大东湖深隧排水系统规划示意图

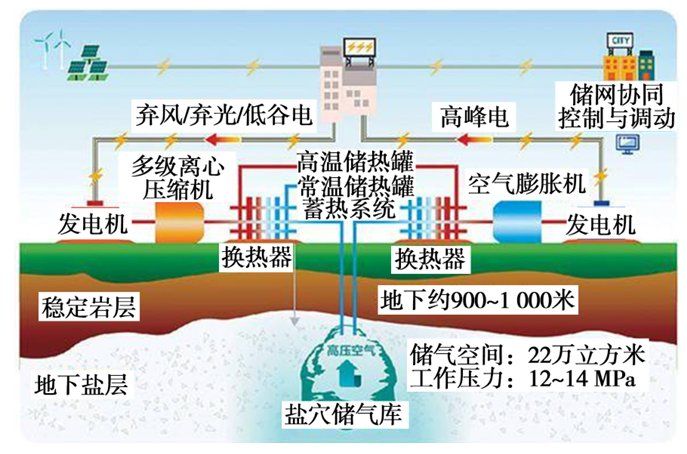

地下储能工程主要包括地下抽水储能、地下压缩空气储能、地下重力储能、地下储热以及地下综合储能等系统工程。 常州金坛盐穴压缩空气储能电站将地下千米处废弃盐矿变为超级充电宝,为国内首个投用的商业空气储能电站,该项目采用“非补燃”技术,实现了零碳发电,如图5。

图5 盐穴压缩空气储能电站示意

2. 2 绿色设计

2. 2. 1 地下工程绿色设计框架

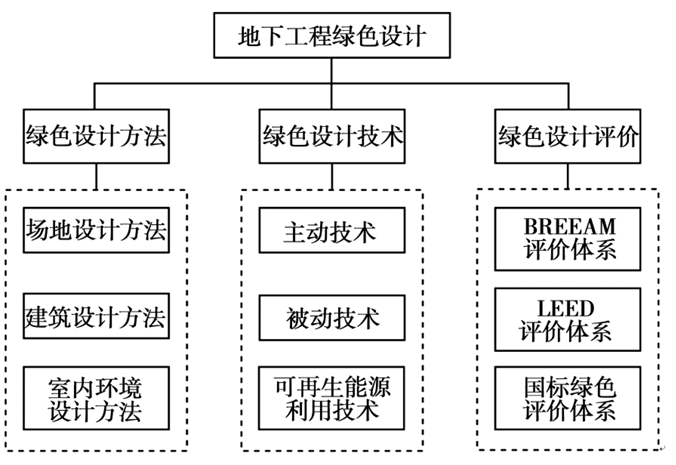

从空间维度出发,地下工程绿色设计方法有场地设计方法、建筑设计方法与室内环境设计方法。 绿色设计技术可以从主动技术、被动技术及对可再生能源的利用技术三方面总结。 目前尚没有专门针对地下工程的绿色评价方法,仍是参考地上建筑绿色评价方法,主要方法有英国的BREEAM 绿色评价体系,美国的LEED绿色评价体系及国标《绿色建筑评价标准》中的评价方法。 地下工程绿色设计框架如图6。

图6 地下工程绿色设计框架

2. 2. 2 地下工程绿色设计方法及技术

(1)地下工程绿色设计方法

对于地下空间的场地,主要是从地形的利用、地下空间的整合与改造、公共出入口的设置等方面进行设计;对于地下空间的建筑,主要是从建筑及结构的基本形态、节能等方面进行设计;对于地下空间的内部环境,主要是从视觉、声环境、热环境及其他环境方面进行设计。

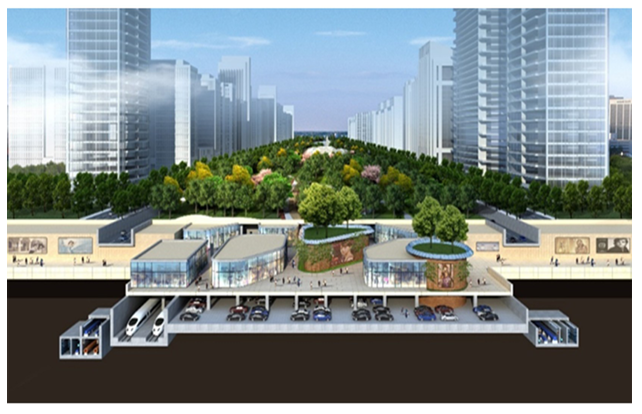

西安幸福林带项目为全球最大的地下空间综合体,地下空间长5.8km,宽200m。 该工程利用地形狭长特点,将主要建筑物设置于地下,地面则设计为景观林带,如图7。 该工程集地铁、管廊、地下商业街、地下蓄洪设施等多业态、多功能为一体,采用地上、地下景观一体化设计方法。 项目根据原生态环境特点,保留10多个绿岛,既起到海绵蓄水、生态涵养的作用,同时起到改善地下空间采光、提供应急避难场所等功能。

图7 西安幸福林带地下工程断面示意

(2)地下工程绿色设计技术

主动式绿色技术是指通过机械设备干预手段为建筑提供舒适环境控制的建筑设备工程技术。 主动式绿色技术首先表现在对节能设备的应用,减少对能源的消耗,如应用变频类电机、应用LED节能照明技术。 其次,主动式绿色技术还体现在通过设备对可再生能源的利用,如太阳能集热器、太阳能聚光器、地道风空气源热泵系统、水源及地源热泵系统、全热交换器等。

被动式绿色技术是指通过非机械电气设备干预而实现节能环保目的的技术。 例如通过设置采光井、天窗、下沉广场以及运用光导照明技术引入自然光,如图8。 通过设置通风管井、采用太阳能通风技术等达到自然通风。

图8 光导照明系统安装

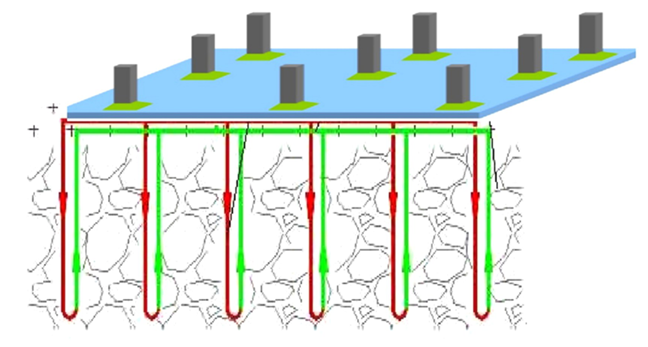

地下工程对可再生能源的利用主要以雨水、太阳能、地热能为主。 地下工程通常需要配套建设雨水收集回收系统、雨水入渗系统、调蓄排放系统或其组合来实现对雨水资源的利用。 太阳能作为补充能源,利用光伏设备收集并贮存。 地热能通常采用土壤源或水源热泵技术来进行转化供能,地下换热系统可埋设在地下结构基坑围护结构内、基础底板下(如图9)、桩基内,也可埋设在新奥法施工的隧道衬砌内或以能源锚杆的形式埋设在围岩中,也可埋设在地铁区间隧道内、地下输水管道内。

图9 基础底板下安装地源热泵泵管

2. 3 绿色施工

2. 3. 1 地下工程绿色施工框架

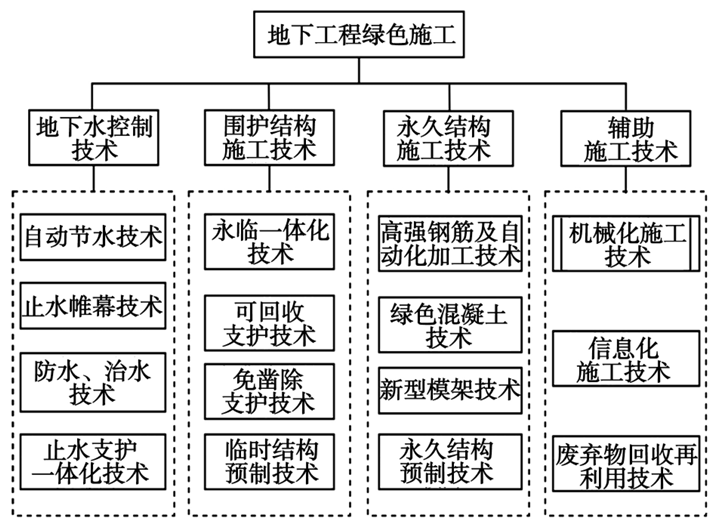

地下工程一般包括降止水结构、围护结构与永久结构,因此,按照施工顺序将地下工程绿色施工技术划分为地下水控制技术、围护结构技术、永久结构技术及辅助施工技术四大类,如图10。

图10 地下工程绿色施工框架

2. 3. 2 地下工程绿色施工新技术

(1)地下水控制技术

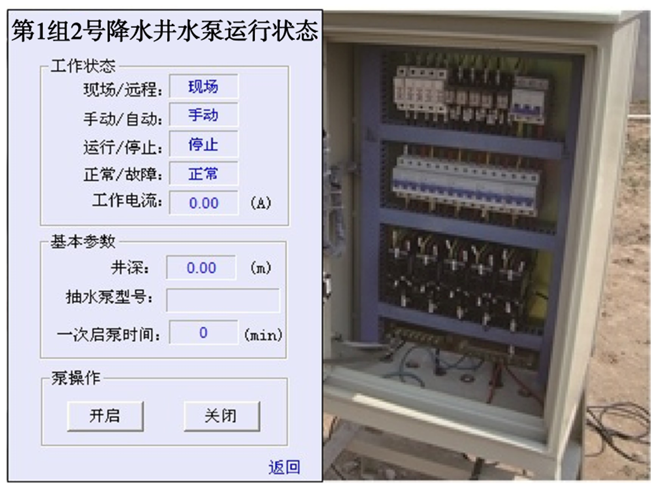

对于地下水丰富的地层,开挖之前必须进行地下水控制施工,常规降水方法具有方式简单、耗能大、对地层扰动大等缺点,而常规止水帷幕具有施工效率低、止水效果差且对地质环境有潜在污染的风险。 同时,渗漏水是地下工程至今仍无完全攻克的一项技术难题。 由中建技术中心研发的“工程降水远程智能控制系统”,具有地下水位自动采集和井中排水泵自动启停等功能,从而实现地下水位的自动精细控制,改变原有粗放降水施工模式,如图11。 超级井点工法是把真空泵和深井泵结合起来的一种高效、节能型的降水工法,它能使基坑外侧地下水位不下降或轻微下降。 此外,还有适用于粉土及淤泥土的气动降水技术,用电设备数量是传统降水技术的1/12,电缆运用数目是传统降水技术的1/15,比传统降水泵节能50%以上。

图11 工程降水远程智能控制系统

为了保护地下水环境,在可以避免采用降水施工的情形下,应尽量采用止水帷幕施工方法。 郑州大学王复明院士团队研发的高聚物柔性防渗墙技术,采用静力压入土层,对地层扰动小,并与土体协调变形,防渗效果好,如图12。 CSM(铣削深层搅拌)止水帷幕技术在用铣槽机铣削、搅拌土层的同时,注入水泥浆液,形成一定厚度的水泥土地下连续墙,有效解决复杂地层深基坑止水帷幕施工精度差、漏水严重的问题,如图 13。 此外, MJS(全方位高压喷射法)止水帷幕技术具有强制吸浆装置,比传统高压喷射注浆法环保,其直接用水泥浆液进行喷射,桩身质量好,DJP(潜孔冲击高压旋喷桩)止水帷幕技术能够在杂填土、碎石土、抛石地基和厚硬砂层等复杂地层中施工,一次性成孔成桩,施工效率高,节约材料和成本。

图12 高聚物柔性防渗墙

图13 CSM(铣削深层搅拌机)

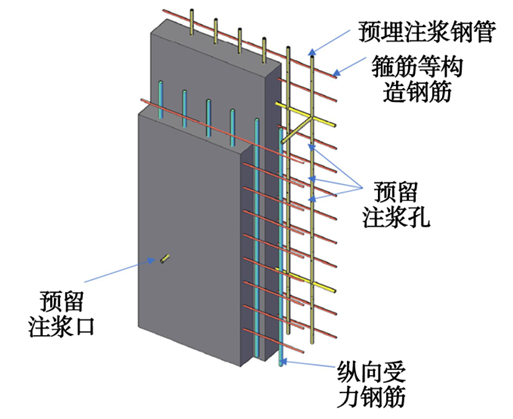

新型喷涂速凝防水涂料应用于地下结构的外防水,其具有水性环保、附着力强、延伸率高、耐久性好等优点,一般可与防水板、渗透结晶等复合使用。 目前还处于研发过程中的基于防水分区的地下结构渗漏自动检测与治理技术,通过注浆管兼做构造钢筋的理念,节约注浆管材料的同时在结构内部预先布置注浆网络,有效解决地下结构后期堵漏问题,如图14。

图14 基于防水分区的地下结构渗漏自动检测与治理技术

(2)围护结构技术

围护(初期支护)结构一般设计使用年限为1~2 年,达到设计使用年限后仍然残留在地下空间中,造成了材料浪费和严重的环境污染。 为了尽量节约资源、减少现场施工污染,围护(初期支护)结构可采取一系列基于可回收、预制装配、多功能合一理念的绿色施工技术。

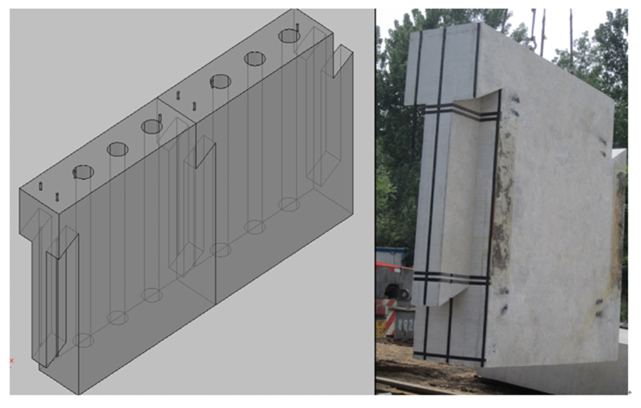

永临结构一体化技术根据地下结构部位的不同有不同的类型。 “桩墙合一”是临时支护桩兼做永久结构侧墙或者与减薄的结构侧墙相连接,可以达到支护、止水、结构承载多功能合一的效果,新技术有预制方桩与主体结构侧墙连接技术,其实现途径是在先期施工的围护桩内预埋钢筋或者植筋来连接侧墙钢筋。 利用地下连续墙兼做永久结构侧墙,新技术有全预制地下连续墙技术,其精细化预制的地下连续墙通过竖向承插企口实现稳固铆接,利用注浆方式将地连墙与土之间的缝隙填充,如图15。 此外,还可以利用临时结构柱作为永久结构柱的内芯,将临时混凝土撑梁与永久结构梁合二为一。

图15 全预制地下连续墙

可回收支护技术是一种常见的绿色施工技术。可回收锚索(锚杆)能够有效减少锚索(锚杆)残留对地下空间的污染,此外,基坑支护采用的拉森钢板桩、SWM桩、装配式支撑等都是常见的可回收支护技术。

在地下工程中,往往需要施工一些临时加固结构,待主体结构稳定或适当时候需要将其凿除,这样不仅造成材料浪费、环境污染,也对狭小空间凿除施工带来不便。 为了解决上述问题,免凿除支护技术应用而生。 玻璃纤维筋具有抗拉强度高、质量轻、便于切割等优点,适用于后期需要切割的支护桩、墙等,如图16。 采用 CD 法、CRD 法、侧壁导坑法等修建的浅埋暗挖法隧道,通过应用预制装配式中隔墙/板,能够加快施工进度,并减少资源浪费,如图17。

图16 盾构破除玻璃纤维筋桩/墙

图17 装配式中隔墙/板

(3)永久结构技术

永久(二衬结构)结构使用年限为50~100年,可从钢筋、模板、混凝土施工技术入手,进行绿色施工技术的研发。

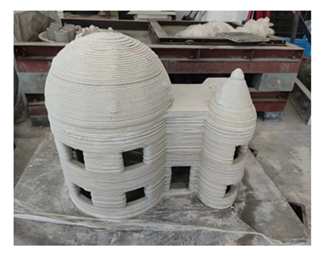

当前国内建筑业常用的钢筋上限为500 MPa,而发达国家已经开始推广460~600 MPa级钢筋;国内已研发出常温条件下150 MPa混凝土,而国外已研发出250 MPa级混凝土。当前各大施工企业利用BIM技术进行钢筋深化设计的成果很多,但将BIM技术应用于钢筋大规模自动化加工生产,还有一定的技术与成本限制,如图18。绿色混凝土的实现途径主要是通过研发高效外加剂和优化配合比的方法来配置高强、高性能混凝土,并尽量提高固废骨料、再生骨料的使用量。中建技术中心基于大掺量工业固废和沙漠砂骨料研发的3D打印混凝土技术取得了良好的环保效益,如图19。

图18 钢筋自动加工

图19 3D打印混凝土

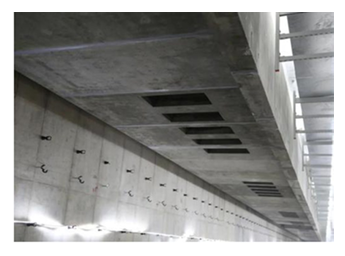

越来越多的轻质、高强模板材料被应用于地下工程建设当中,如铝模板和高分子复合材料模板等。自动化、多功能的模板台车有效地提升了地下结构混凝土工程的浇筑质量、浇筑效率以及环保效果,如图20—21。

图20 多功能移动模架

图21 可变径模板台车

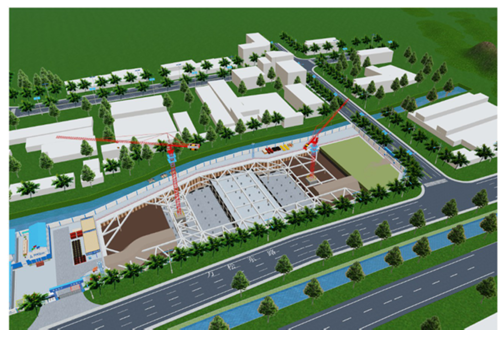

经过近几年的发展,地下工程领域出现了越来越多的创新结构和设备,总体来讲仍以现浇为主、预制方兴未艾。新型的地下永久(二次支护)结构形式有盾构管片、竹缠绕结构(图22),新型的预制装配技术有叠合预制装配技术(图23)、节段预制装配技术(图24)、分块预制装配技术以及全干式连接预制技术等。此外,还出现了一些地下空间局部二次结构的预制装配技术,如隧道内中隔墙、板的预制装配、隧道轨顶风道的预制装配,如图25。

图22 竹缠绕结构

图23 叠合预制技术

图24 节段预制技术

图25 轨顶风道预制技术

(4)辅助施工技术

地下空间绿色辅助施工技术主要包括机械化施工技术、信息化施工技术以及废弃物回收再利用技术。

机械设备的施工效率远远高于人工,而且能够适应危险环境,还能够节约土地资源。当前可进行隧道全断面掘进的机械有盾构机、TBM及顶管机等,可与之协同施工的自动化设备有凿岩机、湿喷台车、装载机、注浆机、防水台车等。如图26—27。利用现有机械设备,还可以进行局部改造,以适应不同的应用场景,如盾构机再制造技术、设备适应性改造技术、盾构钢套管始发接收技术等。

图26 盾构机

图27 拱架安装台车

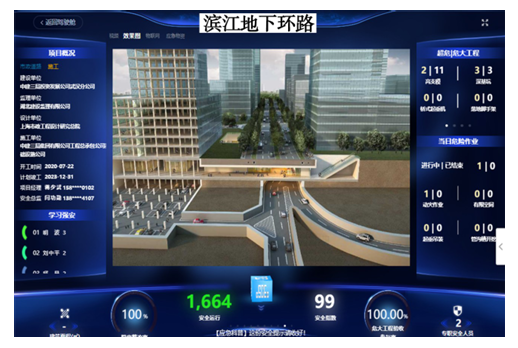

BIM技术、互联网技术等信息化技术可以贯穿应用于地下空间整个建造过程中,利用信息化技术便利的信息存储、交流、共享的特性,大大提高了绿色建造的评价准确性、绿色调节的及时性等。如图28—29。

图28 BIM技术

图29 智慧工地技术

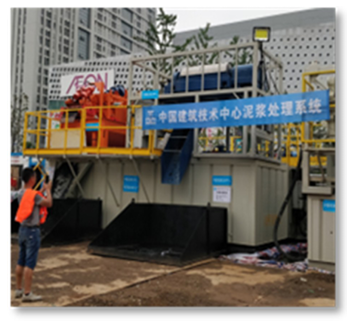

地下工程修建过程中产生的泥浆、渣土等废弃物,传统处理方法不仅成本高而且破坏生态环境,只有将产生的废弃物循环再利用起来才是符合可持续发展理念的正确做法。一些施工企业研发的泥浆处理设备及技术有效解决了泥水分离、淤泥固化等难题(如图30)。新型流态填筑料技术利用废弃渣土拌制成流态可泵送的填筑料,不仅能够用于基坑、矿坑的回填,还可用于市政路面基层以及临时道路的修建,如图31。装配式路面可以实现临时道路的循环利用,再生混凝土有效的利用了废弃的混凝土渣料。

图30 泥浆处理技术

图31 填筑料技术

3 结语

要实现地下工程的绿色建造,除了从建造方式、材料选择和新型信息技术等着手之外,更多的要依靠技术本身的创新,即对已有技术的绿色化更新。本文调研分析了国内外的研究成果,提出了地下工程绿色建造的“三三”理念,构建了地下工程绿色建造不同阶段的技术体系,并系统总结了相关绿色技术实践。本文提出的理念及体系可一定程度上填补当前地下工程理论不系统、不完善的现状,相关技术实践将对该领域相关人员起到借鉴作用。

中国已然成为领军世界的地下空间大国,但是随着地下空间的大量开发,资源的过度消耗,必然会带来环境污染等问题,绿色建造是可持续发展的必要条件,双碳目标下的地下工程绿色建造的研究会越来越热。因此我们有必要在绿色、低碳的框架下继续研发更多的绿色建造技术,努力建设人与自然和谐共生的现代化。

摘自《地下空间与工程学报 》