0 引 言

我国是钢铁产量大国,近十年钢铁产能保持扩张态势。“一带一路”战略布局通过海外基建投资、疏通贸易等方式振兴我国钢铁产品的海外需求,包括钢铁工业在内的制造业产能海外转移正在悄然带动钢铁工业供需格局的优化与产业结构的升级。然而,钢铁厂场区内货运道路常年处于超载车通行的状态,比国内普通公路网超载更为严重,且钢铁厂场区内车辆类型以非标为主。如何延长钢铁厂场区道路使用寿命成为了道路设计者关注的重点。笔者结合在工作中遇到的实际工程,浅析非标准车辆类型分布下水泥混凝土路面的设计方法。

1 工程实例

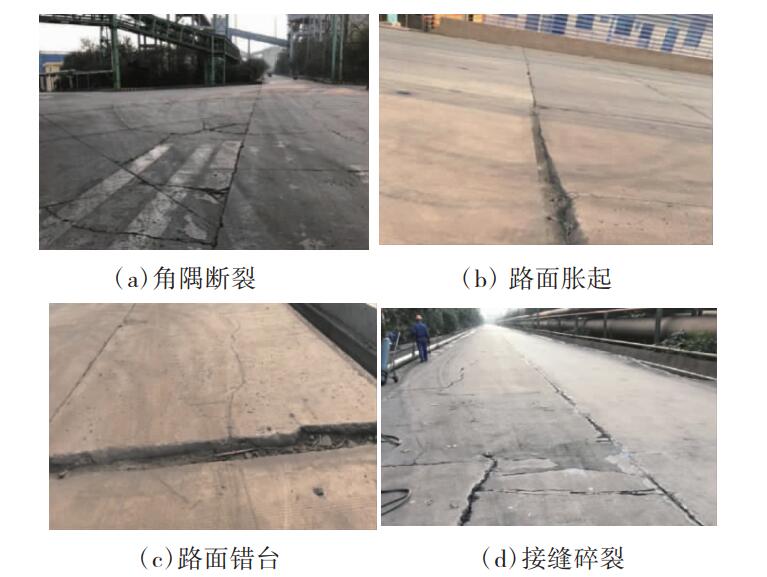

本工程位于张家港市锦丰镇沙钢集团钢铁厂(简称沙钢厂)厂区内。沙钢厂区东临上海,南靠苏州、无锡,西接常州,北依长江,紧靠在建中的沪通长江大桥,高速公路四通八达,区位优势得天独厚。沙钢集团年生产能力炼铁 3 365 万 t、炼钢4 150 万 t、轧材 3 865 万 t。由于生产能力强,导致厂区内道路交通量大、重载车辆多、场区内部部分道路的路面状况已无法满足沙钢集团生产的基本需求。沙钢厂路面现状见图 1。

图 1 沙钢厂路面现状

1.1 现状路面结构

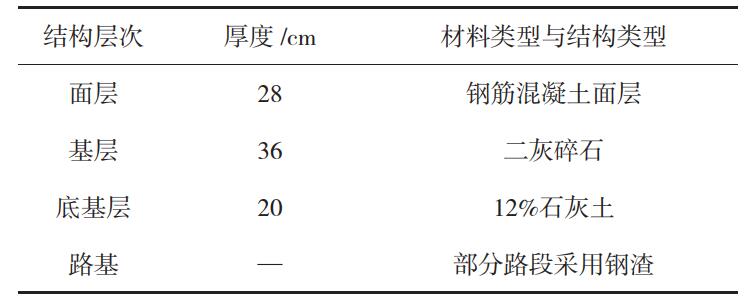

通过现场调查,沙钢厂区内兴荣铁水路路面结构参数见表 1。

表 1 铁水路路面结构表

由于沙钢厂区建造历史悠久,返修养护次数较多,其他 7 条道路的路面结构仅能通过现场测量面层结构,下部结构无法获得相关资料。

通过现场量测,近年新建的水泥混凝土路面厚度为 30 cm,其他年份修建的水泥混凝土路面厚度以 25 cm 为主。

1.2 交通量分析

根据沙钢集团提供的沙钢年产铁水量为 280万 t,折合成每辆车进行计算,一共需要 7 万次铁水车进行托运,考虑单次非满载、汽车损坏、铁水中途消耗等不确定因素,取折减系数 0.95,共须 7.37 万次铁水车托运(202 辆 /d),才能满足沙钢集团年产铁水量的总需求。

根据交通量观察,大货车(4 轴 8 轮)交通量为9.33 万辆 /a,256 辆 /d;中型货车(4 轴 8 轮)交通量为 8.56 万辆 /a,235 辆 /d;小型货车(2 轴 4 轮)交通量为 2.33 万辆 /a,64 辆 /d;小客车(2 轴 2 轮)交通量为 16.3 万辆 /a,447 辆 /d。

1.3 采用传统软件计算路面结构存在的问题

(1)铁水车车辆类型(轴数和轮数)并非《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2017)附录 A 中表A.1.2 中规定的 11 种类型。

(2)铁水车轴重远远超过了路面计算软件的取值范围。

2 非标转标准

根据 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40—2011)附录 A 中 A.1.1 条文规定,在初期年平均日交通量及其车辆类型组成的数据中,剔除 2轴 4 轮及以下的客、货运车辆交通量。因此本项目不考虑小型货车(2 轴 4 轮)和小客车(2 轴 2 轮)对水泥混凝土路面计算的影响。

2.1 铁水车主要技术参数

铁水车总体尺寸(长×宽×高):16 460 mm×4 160 mm×4 715 mm,宽度不含铁水罐吊耳尺寸,高度含铁水罐罐体尺寸(空载)。罐体离地间隙约250 mm。

相关要求:专用挂车采用刚性支腿以及刚性悬挂组件,用于承载钢水包和挂车自身质量,挂车前部为可转向的单桥轮轴,后为双轮轴,在刚性悬挂下增加安全辅助支撑装置,以增加车辆的安全性能;车采用后 2 组轮,3 点支撑方式,各轴受力均匀,前轮轴 50 t(1 线 1 桥),后轮轴 100 t(1 线 2桥),能为可转轮并引车头同步转动。

2.2 车型

对每辆 180 t 铁水车进行路面计算时,铁水车设计总质量为 250 (t 实际运输全部满载为 230 t);前轴重设计值为 500 kN,后轴重设计值为 1 000 kN。

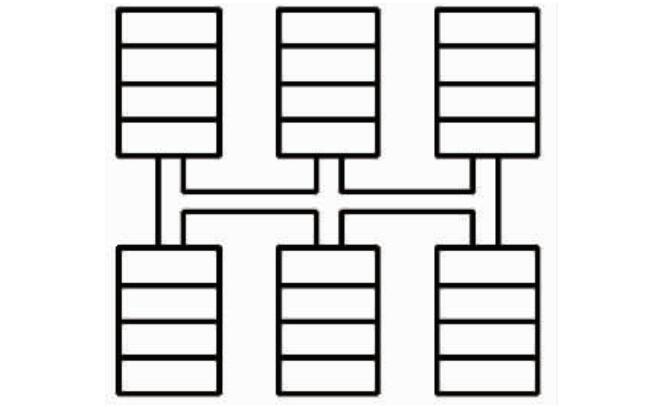

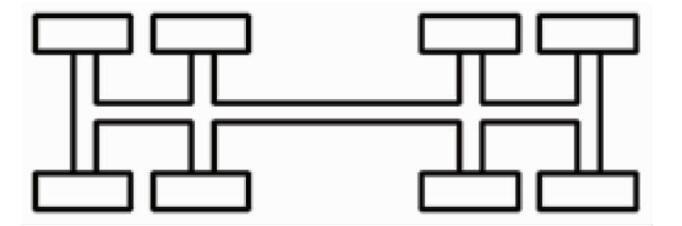

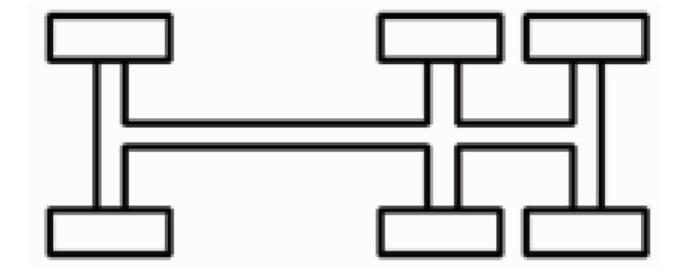

铁水车主要为 2 种车型,前部为 3 轴整体式货车(见图 2,4 类车型);后部为 3 轴半挂式货车,见图 3;大货车和中货车的车型示意图见图 4 和图 5。

图 2 铁水车前部 3 轴整体式货车

图 3 铁水车后部 3 轴半挂式货车

图 4 大货车车型示意图

图 5 中货车车型示意图

铁水车前部 3 轴整体式货车、大货车、中货车都满足水泥混凝土路面结构计算的需求。铁水车后部 3 轴半挂式货车需要将 4 轮荷载转化成单轮荷载才能满足水泥混凝土路面结构计算需求[1],其荷载转化等效示意图见图 6。

图 6 荷载转化等效示意图

3 重载转换计算

3.1 转换计算公式

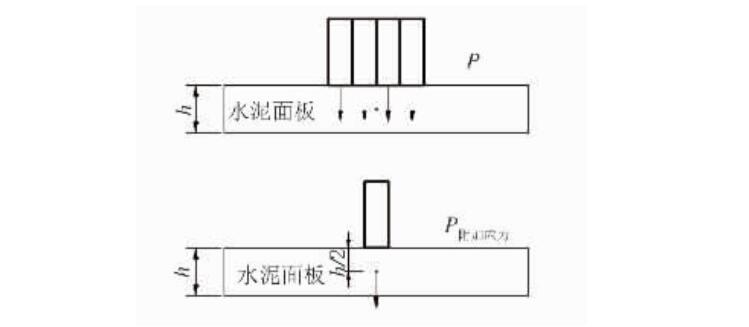

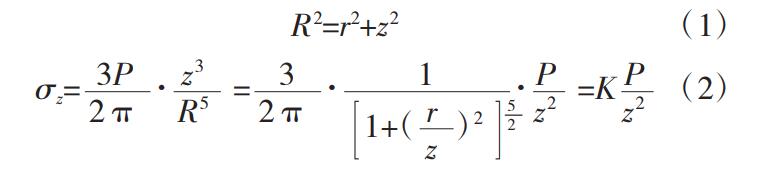

根据图 3 可知,后部铁水车须转化为单轮轴中荷载才能满足水泥混凝土路面结构计算的需求。因此按照竖直集中力作用[2],即布辛内斯克公式进行转换,相关原理见图 7。图 7 中,P 为作用于坐标原点 O 的竖向集中力;r 为 M 点与集中力作用的水平距离;z 为双圆荷载的当量直径,z=d;R为 M 点至坐标原点 O 的距离;σz 为平行于 z 轴的正应力。

图 7 布辛内斯克集中荷载示意图

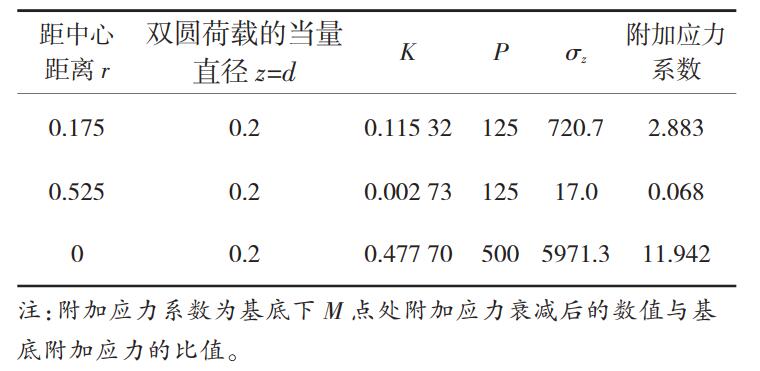

相关计算公式见式(1)、式(2), 水泥混凝土路面附加应力转换表见表 2。

式中:K 为应力分布系数。

表 2 水泥混凝土路面附加应力转换表

3.2 设计参数输入

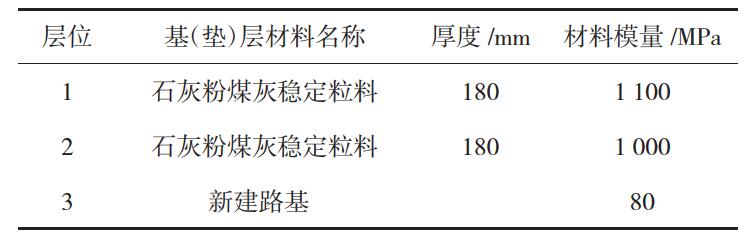

混凝土弯拉强度 5 MPa;混凝土弹性模量31 000 MPa;面层最大温度梯度 88 ℃/m;接缝应力折减系数 0.92;混凝土线膨胀系数 10×10-6/℃。基(垫)层材料参数见表 3。

表 3 基(垫)层材料参数

3.3 计算结果

拟定的混凝土面层板厚度 HB 为 290 mm;混凝土面层板的截面弯曲刚度 DC 为 64.46 MN•m;基层板的截面弯曲刚度 DB 为 1.07 MN•m;双层板(面层 + 基层) 的总相对刚度半径 RG 为 1.132 m;设计轴载在混凝土面层板产生的荷载应力 SPS 为1.395 MPa;最重轴载在混凝土面层板产生的荷载应力 SPM 为 2.169 MPa;设计轴载在混凝土面层板产生的荷载疲劳应力 SPR 为 4.13 MPa;最重轴载在混凝土面层板产生的最大荷载应力 SPMAX 为2.1 MPa;混凝土面层板的温度翘曲应力系数 CL 为0.547;混凝土面层板的温度应力系数 BL 为 0.205;混凝土面层板的最大温度应力 STMAX 为 0.81 MPa;温度疲劳应力系数 KT 为 0.11;混凝土面层板的温度疲劳应力 STR 为 0.09 MPa;混凝土面层板的综合疲劳应力 (荷载疲劳应力与温度疲劳应力之和)SCR 为 4.22 MPa;可靠度系数与混凝土面层板综合疲劳应力的乘积 GSCR 为 4.98 MPa(小于或等于面层混凝土弯拉强度);GSCR 与面层混凝土弯拉强度的相对误差 RE 为 -0.4%;混凝土面层板的综合最大应力(最大荷载应力与最大温度应力之和)SCM 为 2.91 MPa;可靠度系数与混凝土面层板最大综合应力的乘积 GSCM 为 3.43 MPa (小于或等于面层混凝土弯拉强度);GSCM 与面层混凝土弯拉强度的相对误差 REM 为 -31.4 %。

计算结果显示,36 cm 水泥混凝土面板厚度满足铁水路满载路段的设计要求。

3.4 满载段(K0+140 ~K1+720)路面结构层的确定

沙钢厂区内建设场地条件极为复杂,道路下面还存在大量的电缆隧道、地下管道等地下构筑物,同时受施工进度和施工顺序的影响,将存在大量的二次开挖,路基的压实度难以得到保证。在压实度不足的区域,路面在车辆荷载作用下受力状态相当复杂,存在双向受弯的受力特性。单层钢筋网或素混凝土面板已经满足不了这一要求。一旦出现双向受弯情况,路面板将产生断裂破坏,在路面断裂处,雨水很快就会渗入道路基层,使基层处于湿润和过湿状态,导致路基承载力急剧下降。汽车行驶在该部分混凝土路面板上时,会产生较大的冲击荷载,裂缝也会不断增大;连接钢筋在双向受弯过程中,其抗拉强度也将急剧下降,最终导致连接钢筋断裂,使路面板完全破坏,达不到强度要求,影响生产使用。

基于以上考虑,面层选用双层钢筋网水泥混凝土路面,考虑增加路面使用年限和施工条件便利性,最终选用面层设计厚度为 36 cm。

基层是主要承重层。沙钢厂区重载车辆较多,而半刚性基层可以有效提高路面整体刚度。水泥稳定碎石半刚性基层主要有以下优点[3]:(1)具有较高的抗压、抗弯拉强度和水稳定性;(2)早期强度高,有利于缩短工期;(3)水稳定性好,在本地区应用普遍,有很多成功经验可供借鉴;(4)易于机械化施工。

因此本次设计推荐基层和底基层采用水泥稳定碎石材料,设计厚度分别为 18 cm。

3.5 非满载段路面结构层的确定

根据沙钢厂区规划的相关要求以及与相关道路衔接的顺畅,非满载段考虑按“白加黑”[4]路面进行设计。

本项目正在施工阶段,尚未通车,笔者收集了部分现场施工的图片,见图 8。待项目正式通车后,后期将对使用情况开展相应的调查活动。

图 8 施工现场图

4 结 语

在非标准车辆类型居多的钢铁厂,首先应该将非标车型转为标准车型,然后将车辆荷载转为附加应力,借助传统路面结构软件进行计算,这样可以解决钢铁厂路面已破坏的问题。

摘自:城市道桥与防洪