1 引 言

连拱隧道具有布线方便、线形流畅、洞外占地面积少等特点,常应用于地形限制或布线困难的山区短隧道。通常连拱隧道双洞设置共用中墙,采用中导洞或三导洞施工,开挖工序繁多,严重制约着施工进度。

近年来,逐渐出现了不少无中墙无中导洞连拱隧道,双洞交接处共用初期支护,各自二次衬砌独立成环。无中导洞连拱隧道极大简化了开挖与支护的工序,可显著加快施工进度。

目前,云南省高速公路无中导洞连拱隧道的应用最为广泛。然而,无中导洞连拱隧道结构受力状态较差,先行洞二次衬砌普遍承受较大的偏载,影响结构长期安全。因此,无中导洞连拱隧道多限于双洞四车道高速公路,更大跨度的无中导洞连拱隧道(如双洞六车道)非常少见。

高速公路连拱隧道多为短隧道,易受地形条件影响,常属浅埋偏压隧道范畴。对于浅埋偏压无中导洞连拱隧道,其进洞施工将面临更高的安全风险。通常进洞施工工序、辅助施工措施等因素均关联到围岩稳定性及施工安全。目前对于大偏压的双洞六车道连拱隧道,需研究专项技术措施以保证进洞施工的顺利展开。

本文针对云南省国家高速公路网G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程金山隧道进洞施工难题,从抗偏压措施、坡体加固及开挖工法等方面,探讨浅埋大偏压条件下双洞六车道无中导洞连拱隧道综合进洞施工技术,为类似隧道工程提供借鉴经验。

2 工程背景

2.1 工程概况

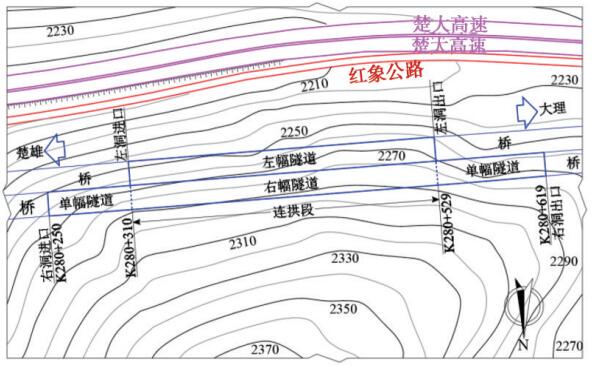

云南省国家高速公路网G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程金山隧道为双向六车道连拱隧道,平面布置如图1所示。

金山隧道全隧均处于斜坡中部,左右幅洞口均与桥梁直接相连,右幅里程为 K280+250~K280+619,全长 369 m;左幅里程为 ZK280+310~ZK280+529,全长219 m;除K280+310~K280+529段为连拱隧道外,右幅两端均为单幅隧道。

图1 金山隧道平面布置图

隧址地层自上而下依次为:(1)第四系残坡积层(Qel+dl)红黏土、碎石土;(2)泥盆系康廊组(D1k)白云质灰岩。洞身穿越地层为强风化灰岩和白云质灰岩,围岩等级为V2级。岩层局部呈土状、碎石状的松散结构。岩质普遍偏软,节理裂隙很发育,开挖后自稳能力差。

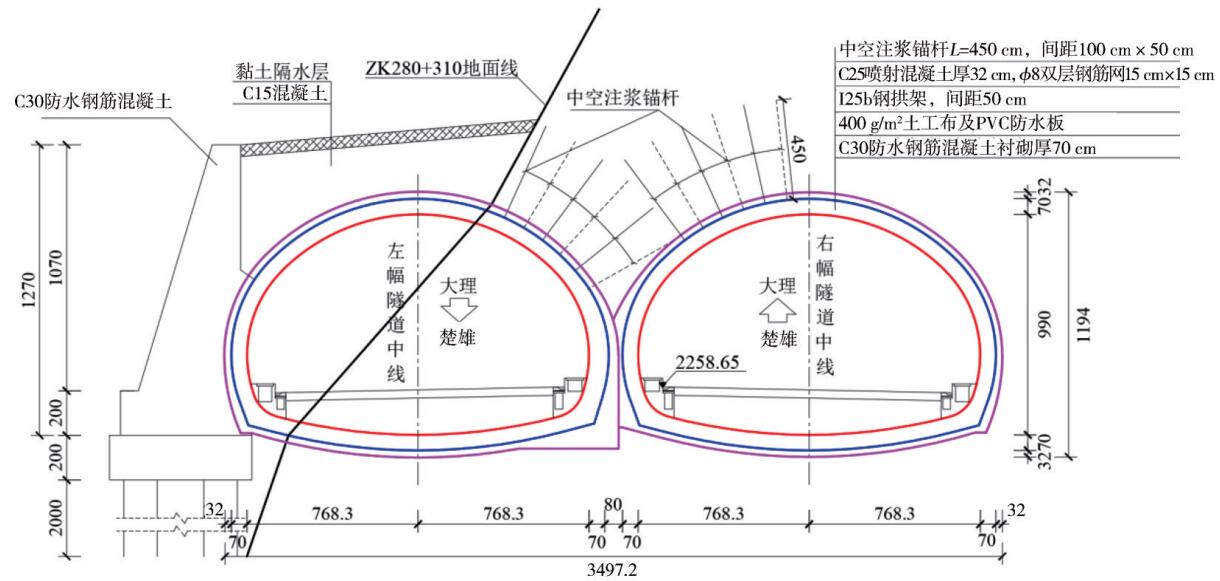

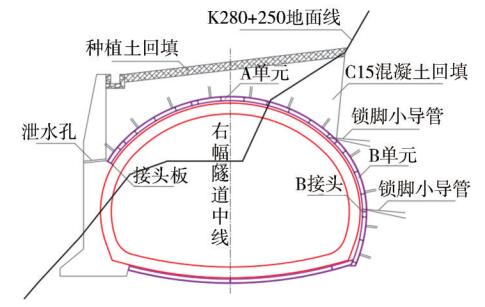

为应对不利地形地质条件,隧道设计采取强支护理念的复合式衬砌结构,加大衬砌厚度并加强配筋以确保结构承载力。隧道进口ZK280+310~ZK280+370段设计为V级浅埋偏压衬砌,以ZK280+310断面为例,衬砌结构及地形条件如图2所示。

图2 金山隧道进口端衬砌结构设计(ZK280+310断面,单位:cm)

2.2 金山隧道进口洞口段工程难点

(1)大跨度无中导洞连拱隧道

金山隧道段原规划为路基方案,由于山体一侧刷坡形成近百米高边坡,竖向高差也达到 45 m,横向距楚大高速公路仅12 m,施工风险高且运营长期安全性难以保障。为降低工程风险、减少环境破坏,经多次勘察论证后调整为六车道连拱隧道方案,连拱段最大开挖跨度达34.9 m。

金山隧道两端桥隧相连,作为后续桥梁架梁通道,工期尤为紧张,成为制约全线顺利通车的关键节点。既定线形要求双洞紧凑布置,无法设置足够厚度的共用中隔墙。因此,从工期和线形因素出发,金山隧道设计为大跨度无中墙无中导洞连拱隧道特殊型式,对结构设计和施工技术的要求极高。

(2)隧道进口洞口段浅埋大偏压

受前期路基方案既定线路制约,金山隧道位于山坡中部并侧穿山体斜坡段,上下地面线坡度约为40°~70°,全隧均为浅埋大偏压不利地形。隧道进口端洞口偏压现象尤为严重。由图2可看出,洞口段地表坡度大,隧道埋深浅或者存在结构出露的负埋深段落。此外,连拱段左幅隧道及右幅隧道单洞段局部因地形存在悬空状况,难以为隧道底部提供有效承载基础。

(3)隧道进口洞口段围岩软弱破碎

以进口K280+314典型断面为例,隧道所在坡体上覆2 m厚含砾粉质黏土,褐黄色硬塑状。下部强风化白云质灰岩节理裂隙较发育,岩体较破碎;局部灰岩因花岗斑岩侵入而蚀变强烈,风化差异显著,局部岩体极为破碎,厚度约15~18 m。底部中风化白云质灰岩较为稳定,但山体斜坡坡度大,岩层竖向节理裂隙发育,存在张开型孔隙,局部易产生楔形破坏。

3 金山隧道进口端综合进洞技术

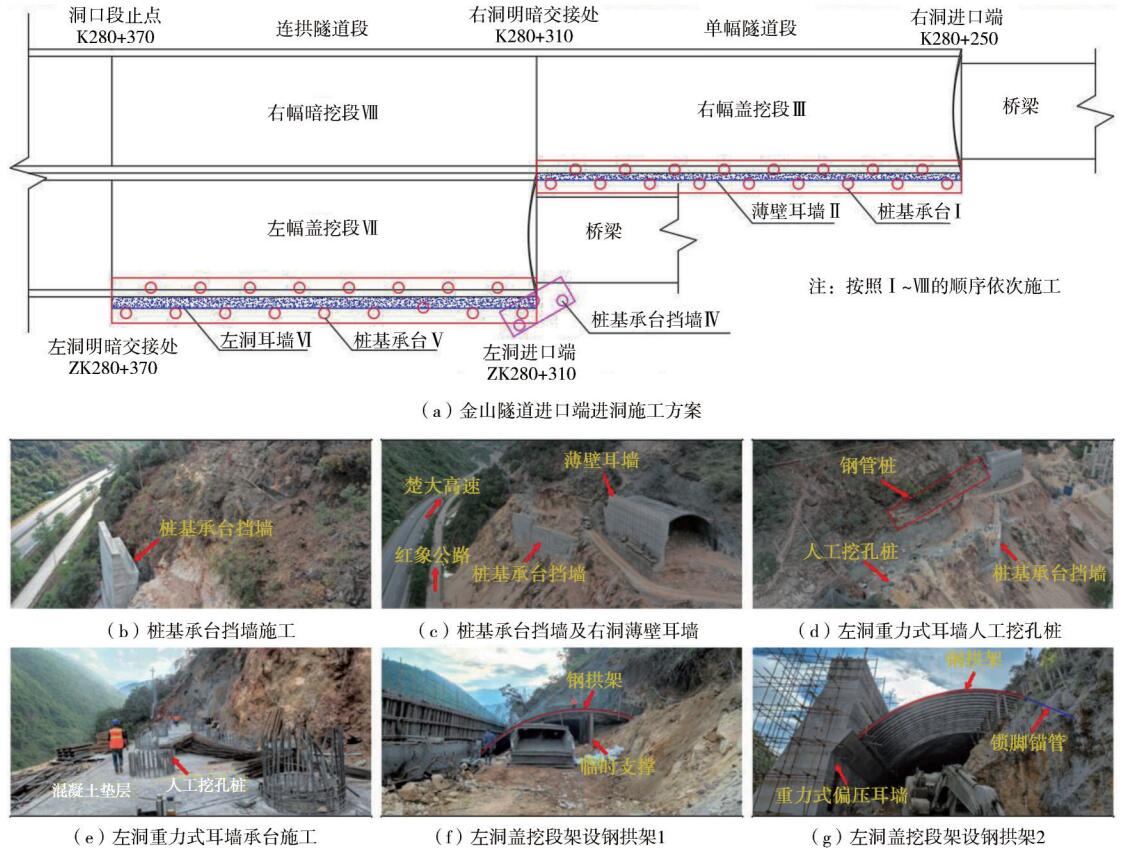

针对金山隧道为大跨度无中导洞连拱隧道、进口洞口段围岩软弱破碎、地形浅埋大偏压等工程难点,从隧道结构、山体加固及开挖施工等多方面提出如下综合进洞技术:(1)隧道底部施作桩基承台,为隧道结构及洞口施工提供稳定的基础;(2)左右幅隧道外侧设置不同形式的偏压耳墙,以抵抗山体偏压作用并优化结构受力;(3)隧道洞口负埋深段采用盖挖法施工,降低山体表层扰动和施工安全风险;(4)采用锚索和钢管桩加固斜坡体,增强隧道开挖条件下的山体整体稳定性。金山隧道进口洞口段施工平面布置见图3(a),现场施工见图3(b)~(g)。

图3 金山隧道进口端进洞施工方案及现场实施过程

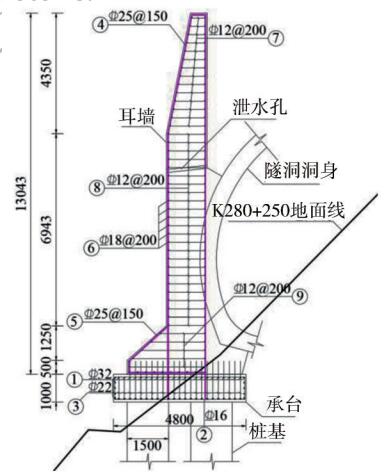

3.1 桩基承台及偏压耳墙

由图2可知,隧道进口洞口段外侧基底悬空,因此,洞口段施工前于隧道外侧设置桩基承台,为隧道底部悬空区域提供竖向基础。同时,为抵抗山体偏压作用,进一步为隧道洞口段后续盖挖施工提供条件,在左右幅隧道设置多种形式的偏压耳墙。其中,左幅隧道外侧设置重力式偏压耳墙,右幅隧道受其左侧桥梁空间限制,设置体积更小的薄壁式偏压耳墙。通过混凝土结构的加强配筋增强耳墙刚度,薄壁式耳墙配筋如图4所示。

图4 右幅隧道洞口段承台及薄壁耳墙结构配筋(单位:mm)

3.2 锚索和钢管桩加固山体

为有效控制隧道洞口段开挖过程中的山体水平位移,降低地形偏压对连拱隧道结构及坡体稳定性的影响,需采取有效的地表加固措施。从陡坡山体稳定性方面考虑,设置抗滑桩效果最佳。然而此方案工期过长,无法满足工程进度要求,故提出更加灵活的上锚下支方案,便于现场实施。上锚即在洞口浅埋段上部坡体施作锚索加固,而下支则是在隧道外部临空一侧竖向插打小直径钢管桩进行偏压山体加固。

锚索长25~30 m,为钢绞线预应力长锚索。从隧道中线位置开始向右侧偏压山体布设,纵向范围为 K280+315~K280+366,横向设置 3 排,纵横间距3 m左右。

钢管桩为ϕ108钢管,于隧道外侧山体临空面增设 2 排以上,纵向范围为 K280+370~K280+525,纵横间距 0.8 m×1 m,内置 3 根 ϕ32 钢筋束并注浆,钢管桩竖向打入稳定岩体中,长度约20 m。

3.3 负埋深段盖挖法设计

金山隧道进口端单幅隧道 K280+250~K280+310 段及连拱隧道 K280+310~K280+370 段外侧埋深极浅,出现负埋深现象。直接暗挖施工无法开展,而采用临时边坡刷坡防护再施作明洞的方式,将形成高陡人工坡体,过度扰动坡体,造成极高的安全风险。为此,该段开挖方案选用盖挖法。其中右幅隧道盖挖段结构设计如图5所示。

图5 进口端右幅隧道盖挖段结构设计

金山隧道盖挖段钢拱架与薄壁偏压耳墙预留钢板连接,连接钢板与墙体钢筋骨架焊成一体,以保证偏压荷载有效传递至耳墙。除薄壁耳墙处以外,盖挖段初期支护钢拱架整环连接,上部拱架直接架设,靠山体侧暗挖后拱架向下接长,下部拱架待仰拱开挖后再布设。

盖挖段钢拱架选用I25b工字钢,纵向间距50 cm,相邻拱架间环向每 1.5 m 设置 I18 工字钢加强纵向连接。其中B接头将相邻拱架安装于通长槽钢上,不仅加强了纵向整体性,还为锁脚导管设置提供便利条件。靠近山体一侧A单元及B单元拱架段,设置4.5 m长ϕ42注浆锁脚小导管。

4 进口洞口段进洞现场施工

4.1 桩基承台及耳墙施工

金山隧道进口洞口段外侧基底悬空或承载力不足段落,首先进行桩基承台施工。桩基为人工挖孔桩,长 20 m、直径 1.5 m,C30 混凝土浇筑,内置加强钢筋;两排桩纵向间距 7.5 m,横向间距3.6 m(左洞外侧)和2.9 m(右洞外侧),梅花状交错布置。桩基上方即为承台,其中左洞外侧承台高2 m、宽6.4 m;右洞外侧承台高1 m,宽4.8 m;承台均为C30钢筋混凝土结构,主筋为ϕ25螺纹筋。桩基承台现场施工情况如图3(d)~(e)所示。

桩基与承台上方即为偏压耳墙,左幅隧道耳墙为重力式,右幅隧道耳墙为薄壁式,如图 3(c)、(g)所示。浇筑耳墙墙体前,测点放样确定盖挖段初期支护上下钢拱架连接板与墙背连接位置处的预埋钢板,将该钢板与墙体钢筋骨架焊成一体。

结合图2及图3(a),左幅隧道K280+310外侧基底悬空,单独设置三个桩基加上斜向承台和下部挡墙,早于后续桩基承台施工,其作用在于防护左幅隧道洞口,为陡峻地形条件下的洞口提供外延空间支点,如图3(b)~(c)所示。

4.2 进口洞口段盖挖施工

待左右幅隧道耳墙施作完成后,采用盖挖法施工对应段落衬砌结构。安装的钢拱架与暗挖段初期支护拱架间距一致。耳墙处拱架与预埋钢板焊接,仰坡侧拱架与岩面采用4.5 m长ϕ42锁脚钢管连接,锁脚钢管每侧2根与钢架焊成一体,钢筋网片焊接在拱架外侧。现场施工如图3(f)~(g)所示。

上部拱架架设完毕后,沿纵向设置型钢竖向临时支撑。随后谨慎由上至下开挖右侧隧道轮廓线内土石体,及时向下接长钢拱架并挂网喷射混凝土覆盖。下部仰拱及后续二次衬砌施工与暗挖段一致。

隧道进口端洞口进洞施工工序繁多,可能产生相互干扰,影响山体稳定。结合地形地质条件,如图3(a)所示,具体施工顺序为:右幅桩基承台Ⅰ→右幅薄壁耳墙Ⅱ→右幅盖挖段Ⅲ→左幅桩基承台挡墙Ⅳ→左幅桩基承台Ⅴ→左幅耳墙Ⅵ→左幅盖挖段Ⅶ→右幅暗挖段Ⅷ。左右幅隧道均施工至K280+370位置,进口端进洞施工完毕,后续按暗挖段施工工序向前方推进直至与出口段开挖面贯通。

5 控制措施与实施效果

5.1 隧道施工控制措施

(1)为避免左右幅隧道同时开挖造成大范围的扰动,连拱隧道左幅盖挖施工时,严格按先施工左幅盖挖段再施工右幅暗挖段的次序开展,即盖挖段二次衬砌浇筑完成前,不得进行右幅暗挖段施工。

(2)洞口段陡峭山体土石方开挖应严格量测、精准控制,采用以机械为主的精细化修剔方式,满足盖挖段钢架架设等工序要求即可,最大限度地减小坡体扰动,隧道临空侧及靠近连拱位置2 m范围内严禁爆破开挖。

(3)盖挖段应尽早浇筑仰拱,增强初期支护及

二次衬砌承载能力以抵抗偏压。先行洞拱腰及以下部分初期支护厚度由32 cm增至40 cm,二次衬砌厚度由70 cm 增至90 cm;及时跟进二次衬砌浇筑,根据监控量测数据合理确定衬砌施作时机,保证施工安全。

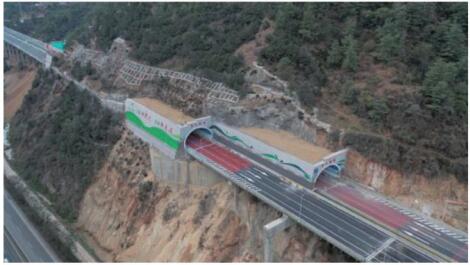

5.2 实施效果

金山隧道左幅洞口ZK280+310~ZK280+370段和右幅洞口 K280+250~K280+370 段,同时具备浅埋大偏压地形及双洞六车道大跨度无中导洞连拱隧道等特点,为极端条件下连拱隧道洞口段进洞施工的典型案例。采用前述综合进洞技术及施工控制措施,顺利推进了隧道进口端施工进程,为后续施工全面展开创造了良好条件。金山隧道建成后进口端如图6所示。

图6 金山隧道建成后进口端鸟瞰图

6 结 论

通过金山隧道进口端进洞施工实践,论证了浅埋大偏压条件下六车道无中导洞连拱隧道洞口段综合进洞施工技术的可行性,结论如下:

(1)锚索钢管桩加固可满足偏压连拱隧道洞口段施工期间坡体稳定要求,加固施工作业灵活方便,施工干扰较少,为保证工期赢得先机。

(2)穿越陡峭坡体的连拱隧道存在负埋深段落,采用桩基承台基础型式,不仅为隧道底部提供有效支承并抵御山体横向偏载,还为陡峭坡体上的隧道施工作业创造平台条件。

(3)薄壁偏压耳墙结构配合盖挖法施工,精准修剔式坡体土石方开挖及合理施工工序与控制措施,最大限度降低了山体扰动,成为陡峭坡体条件下大偏压连拱隧道进洞施工顺利推进的关键所在。

摘自《现代隧道技术》