0 引 言

近年来,我国对行人过街的安全性愈加重视,从法律法规、行业规范这两个层面对人行横道的设置和管理提出相应的规定。很多地方关于人行横道的设置采取了各式各样的创新措施,宣传推广“礼让斑马线”,在很大程度上改善了行人过街安全。但是,在创新思潮涌动的背景下,很多措施往往全凭感觉,缺少交通工程理论支撑,造成部分措施投入较大、收益较小,甚至产生负面作用。因此,有必要基于底层原理重新审视人行横道的安全性,探索出一套切实有效、经济实用的人行横道安全性的改善措施,作为既有法律法规、规范的补充,增强人行横道安全性。

1 相关法律法规、规范

1.1 法律法规

《道路交通安全法》对人行横道有如下规定:

第四十七条规定:机动车行经人行横道时,应当减速行驶;遇行人正在通过人行横道,应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路,应当避让。

第六十二条规定:行人通过路口或者横过道路,应当走人行横道或者过街设施;通过有交通信号灯的人行横道,应当按照交通信号灯指示通行;通过没有交通信号灯、人行横道的路口,或者在没有过街设施的路段横过道路,应当在确认安全后通过。

《道路交通安全法》规定了人行横道处用路人路权分配方式,在行人路权优先的前提下,明确了机动车、行人的通行规则。

1.2 相关规范

1.2.1 《城市道路工程设计规范》相关规定

《城市道路工程设计规范》规定了人行横道间距、二次过街安全岛设置条件、宽度、不应设置的位置。

(1)交叉口处应设置人行横道,路段内人行横道应布设在人流集中、通视良好的地点,并应设醒目标志。人行横道间距宜为 250 m~300 m。

(2)当人行横道长度大于 16 m 时,应在分隔带或道路中心线附近的人行横道处设置行人二次过街安全岛,安全岛宽度不应小于 2.0 m,困难情况下不应小于 1.5 m。

(3)人行横道的宽度应根据过街行人数量及信号控制方案确定,主干路的人行横道宽度不宜小于5 m,其他等级道路的人行横道宽度不宜小于 3 m,宜采用 1 m 为单位增减。

(4)对视距受限制的路段和急弯陡坡等危险路段,以及车行道宽度渐变路段,不应设置人行横道。

1.2.2 《道路交通标志和标线》相关规定

《道路交通标志和标线》规定了人行横道样式,以及停止线距离人行横道的距离。

(1)人行横道线为白色平行粗实线(又称斑马线),既标示一定条件下准许行人横穿道路的路径,又警示机动车驾驶人注意行人及非机动车过街。

(2)停止线应设置在有利于驾驶人观察路况的位置。没有人行横道时,停止线应距应设人行横道100~300 cm。

1.2.3 《道路交通信号灯设置与安装规范》相关规定

《道路交通信号灯设置与安装规范》中对路段人行横道信号灯设置条件作了详细的规定,考虑因素包括:机动车、行人高峰小时流量,三年内交通事故情况。

2 各地典型措施

2.1 调整人行横道样式

部分城市为提高人行横道的美观性和识别性,对《道路交通标志和标线》规定的斑马线的样式做了各式创新,如:音乐斑马线(见图 1)、脚印斑马线(见图 2)、3D 斑马线(见图 3)、爱心斑马线(见图 4)等等。

图 1 音乐斑马线图示

图 2 脚印斑马线图示

图 3 3D 斑马线图示

图 4 爱心斑马线图示

2.2 智能斑马线的应用

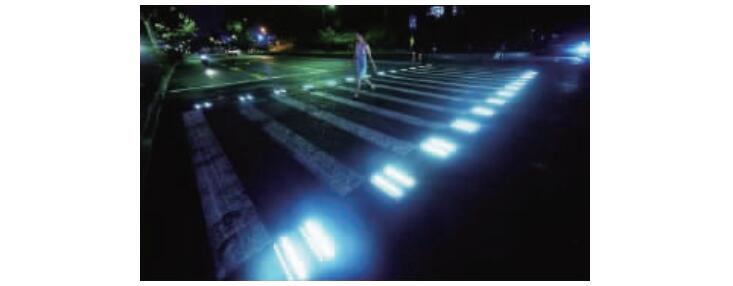

部分城市试点智能斑马线(见图 5、图 6),在斑马线上设置地砖灯,或者通过设置其它形式的光源,提示车辆提前减速礼让行人。

图 5 智能斑马线图示(一)

图 6 智能斑马线图示(二)

2.3 推广礼让斑马线

“礼让斑马线”在全国大范围推广,通过宣传教育、智能违法抓拍系统建设等措施,降低机动车违章率,提高交通安全。如图 7、图 8 所示。

图 7 斑马线礼让之图示

图 8 智能违法抓拍系统之图示

3 人行横道优化原则

3.1 基本原理

影响交通安全的四大要素包括:人、车、路和环境,人行横道处的交通冲突主要为人车冲突。

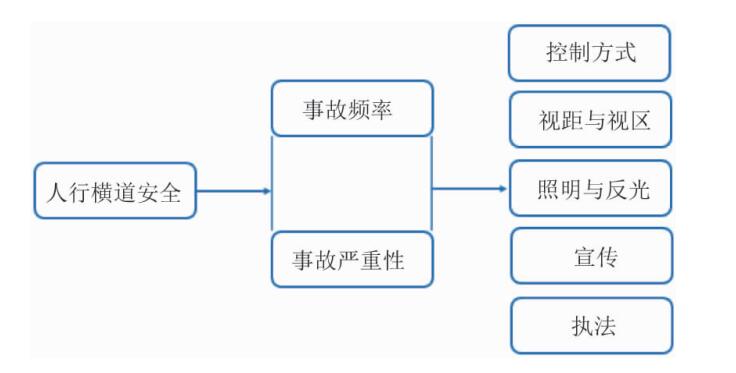

人行横道安全性的主要影响因素有:控制方式、视距视区、照明与反光、宣传、执法。其中,从工程措施方面来看,控制方式、视距与视区、照明与反光三大因素尤为重要,如图 9 所示。

图 9 人行横道安全性主要影响因素图

结合人行横道所处位置道路交通状况,选取科学的控制方式(信控 / 非信控)。明晰各类用路人的路权,并配置相应的控制设施,保证用路人的视距和视区,使驾驶员及时辨认出人行横道及行人,避免视线的遮挡。为保证夜间通行安全,照明和反光措施必不可少,保证全天候、全气候路权的顺利实现。大范围地开展交通安全宣传教育,使普通民众懂路权、守路权。同时,对于漠视交通规则的用路人,执法手段必不可少。

3.2 控制方式

《道路交通信号灯设置与安装规范》中对路段人行横道信号灯设置条件作了详细的规定,考虑因素包括:机动车、行人高峰小时流量,三年内交通事故情况。但在新建道路设计过程中,往往没有高峰小时流量,以及事故情况,难以按照规范要求来设计控制方式。因此,从定性的角度来判定人行横道采用信控 / 非信控方式较为重要。

交通事故的影响包括事故频率及事故严重性两方面,其中致死事故对个人、家庭乃至整个社会的影响最大,而致死事故往往是因为机动车速度过快。

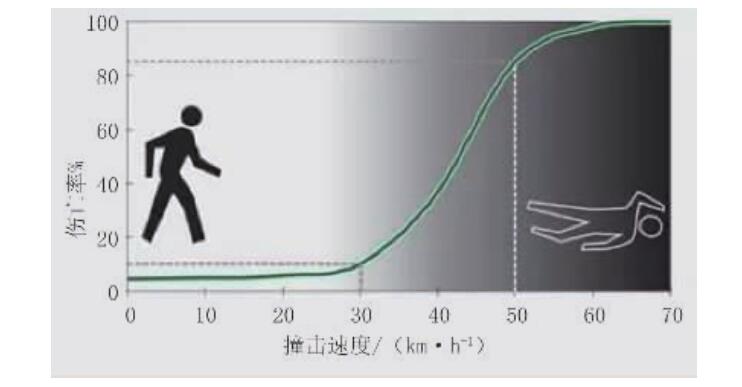

相关研究表明,行人穿越道路被速度为 30 km/h的车辆撞击时,可能不会致死,但受伤比例已超过10%;当车速为 40 km/h 时,行人伤亡比例超过30%;当车速为 50 km/h 时,行人死亡比例剧升为85%。由此推定,行人穿越道路时,30 km/h 是行人受伤的重点速度,50 km/h 是行人遇撞击死亡的重点速度,而存活速度约在 40 km/h。即:速度为 40 km/h以下,行人遇撞击可能受伤,但不至于死亡,而速度为 40 km/h 以上,行人死亡率将明显上升,如图10 所示[1] 。因此,为尽量避免致死事故,当道路设计速度超过 40 m/h,人行横道应审慎使用非信控方式。

图 10 行人穿越道路遇车辆撞击的伤亡比例图[1]

3.3 视距与视区

视距与视区指车辆驾驶人可清楚看到前方状况的距离及范围,既要看得远,也要看得广。

在视距与视区的设计检核过程中,既要分析道路平面、纵断面、横断面、绿化、停车等因素影响,又要考虑车辆之间的相互影响,即动态视距的切隔。

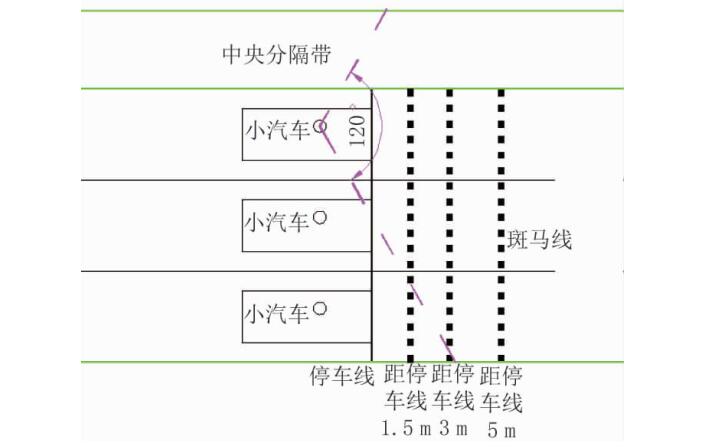

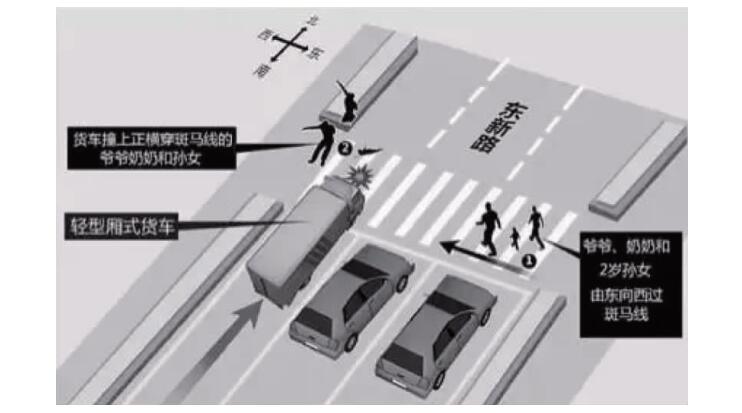

如图 11 及图 12 所示,机动车单向 3 车道,当斑马线距离停车线 1.5 m 时,内侧车道车辆驾驶员视区被相邻车辆完全遮挡,极易引发“鬼探头”交通事故;当斑马线距离停车线 3 m 时,内侧车道车辆驾驶员视区被相邻车辆部分遮挡,易引发“鬼探头”交通事故;当斑马线距离停车线 5 m 时,内侧车道车辆驾驶员视区通透,能够较好地提高交通安全。

图 11 小汽车视区影响示意图

图 12 “鬼探头”型交通事故图示

因此,建议单向 3 车道及 3 车道以上的道路,斑马线距离停车线的距离宜突破 《道路交通标志和标线》规定的 1 至 3 m,达到 5 m,尤其是对非信控人行横道。

3.4 照明与反光

根据经验,夜间人行横道交通事故的发生率往往偏高,尤其是雨夜,人行横道被雨水覆盖而难以辨认。因此,人行横道的夜间视认性显得极为重要,见图 13 所示。

图 13 标线被雨水覆盖之实景

夜间,驾驶员在通过人行横道时,要想顺利完成驾驶任务,首先要获知前面是否有人行横道。对此,可在人行横道处增设反光道钉,提高人行横道夜间的识别性。

其次,驾驶员需要及时地看到车行道及两侧的行人,这就需要安装路灯,灯光需覆盖整个断面,包括人行道。城市道路一般均有路灯,而公路人行横道普遍未安装路灯。对此,应在人行横道处加装路灯,提高驾驶员对行人的识别性。

3.5 低成本安全工程

没有免费的交通安全措施,但可以控制成本,以实现可持续发展。应推广投入较少、节能环保、效果明显的安全性措施。建议慎用通电的地砖灯或者自发光道钉,减少投资及能耗,践行低成本防护,同时,避免造成“灯下黑”现象。

3.6 符合大众认知

道路设计和交通控制措施,都应当考虑人的能力和自然特点,因此“人因”的技术概念在指导道路设计和事故原因分析上有着无可替代的重要作用。

逻辑公理是“人因”分析三大公理之一,即:道路必须遵循驾驶人的预期逻辑。驾驶员在驾驶车辆时,带有心理预期或倾向性的逻辑,这些东西来自于驾驶员的经验或最近的观察理解。出乎意料的、非常规因素,会打乱基于心理预期建立的一连串自动化动作,导致驾驶人行为的“磕绊”,处置这些干扰往往会耗费几秒的时间,而这几秒的时间有可能是致命的[2]。

在人行横道交通安全的创新过程中应遵循逻辑公理,尊重规范及大众形成的认知习惯,减少对人行横道形式的创新,有效管控驾驶员的注意力,避免驾驶员由于过分关注人行道的样式而忽略行人,引发交通事故。

4 结 论

基于驾驶任务、视距视区、低成本防护、人因工程等交通工程原理,对改善人行横道的安全性提出以下建议:(1)当道路设计速度为 40m/h 以上,人行横道处应审慎使用非信控方式,减少死亡事故;(2)单向 3 车道及 3 车道以上的道路,斑马线距离停车线的距离应突破规范规定的 1 m 至 3 m,宜达到 5 m,尤其是非信控人行横道,以保证驾驶员的视距和视区;(3)人行横道可增加设置反光道钉,并保证照明条件,以提高夜间特别是雨夜的识别性;(4)慎用通电的地砖灯或者道钉,减少投资及能耗,践行低成本防护,并避免造成“灯下黑”现象;(5)减少对人行横道形式的创新,有效管控驾驶员的注意力,避免驾驶员过分关注人行道的样式而忽略行人,引发交通事故。

摘自:城市道桥与防洪