0 引言

近年来,随着城市建设的快速发展,对城市地下空间建设的需求也在不断提高。上海是典型的富水软土地区,以往的地铁车站建设需要在市政道路下开挖修建,对道路交通、地下管线、周边建筑和商业环境造成了很大的负面影响。

上海市轨道交通14 号线静安寺站首次在淤泥质软土地区采用顶管法实施地铁车站[1- 2],由于车站中部采用了3 个大断面矩形顶管的“品”字形布置方案,使南北两端各形成了一个地下三层、端墙多洞口的顶管工作井结构。本文对顶管工作井的结构设计方案、端墙水平托换和三维有限元分析等关键技术进行了研究。

1 工程概况

1.1 车站概况

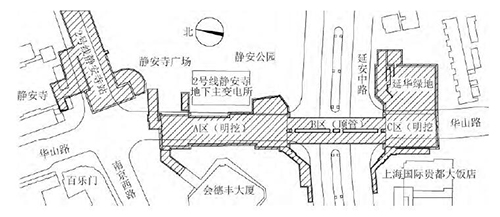

14 号线静安寺站位于华山路与延安中路交叉路口的华山路下方,沿华山路南北向布置,与已建成通车的2 号线、7 号线静安寺站形成三线换乘枢纽。车站主体结构下穿延安路高架桥主线,站址东侧为静安寺地下主变电站、静安寺广场、伊美广场、静安公园,西侧为会德丰大厦、上海国际贵都大饭店(见图1)。

图1 上海14 号线静安寺站总平面图

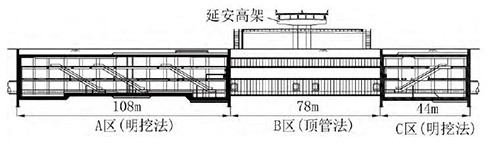

车站主体总长约230 m,沿线路方向分为A、B、C 三区(见图2),由于受到地下管线、地面交通、延安路高架桥桩等因素的制约,下穿延安中路段的B 区78 m 采用顶管法实施;A 区和C 区采用明挖法实施,围护结构采用地下连续墙,十字钢板接头。

图2 静安寺站结构纵剖面图

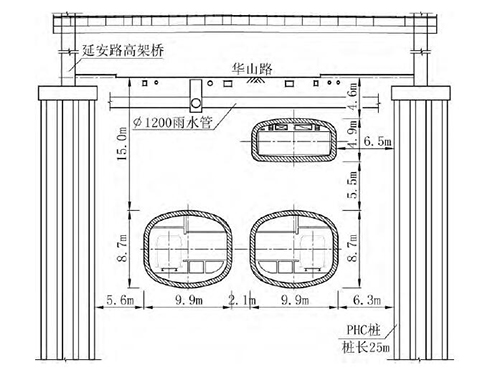

静安寺站为地下三层岛式车站,地下一层为站厅层,A 区和C 区的公共区通过1 根为8.44 m×3.78 m(内净尺寸)的矩形顶管人行通道连接;地下二层为设备层,A 区和C 区的设备用房不连通;地下三层为站台层,上、下行线通过2 根为8.85 m×7.65 m(内净尺寸)的矩形顶管连接,两侧站台之间设置4 个联络通道。3 根顶管的空间关系见图3。

图3 静安寺站B 区结构横剖面图

根据顶管的施工筹划,A 区南端头作为站厅层顶管的始发井、西侧站台层顶管的始发井和东侧站台层顶管的接收井。由于A 区南端和C 区北端的结构具有一定的对称性,本文以A 区为例,介绍顶管工作井的设计方案。

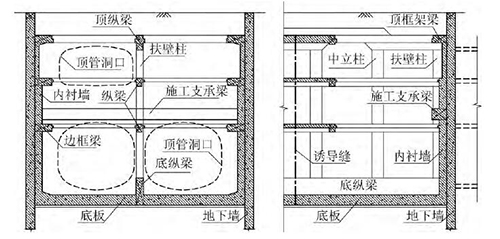

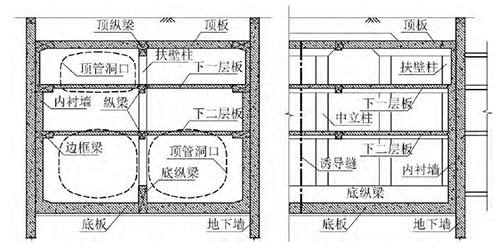

工作井内部结构宽度为29 m,底板埋置深度达26 m,顶板覆土厚度约3 m。顶板厚度1 000 mm,下一、下二层板厚500 mm,底板厚1 400 mm。下一层内衬墙厚600 mm,下二、下三层内衬墙厚950 mm。扶壁柱截面宽度受顶管净距的制约,取1 050 mm;截面高度根据站台层扶梯工作点内8 m 无障碍的要求,取1 700 mm。中立柱尺寸为800 mm×1 600 mm。边框梁尺寸为1 000 mm×2 320 mm,顶纵梁尺寸为1 000 mm×2 000 mm,下一、下二层纵梁尺寸为800 mm×1 100 mm, 底纵梁尺寸为1 100 mm×3680mm。除立柱采用C45 混凝土外,其余构件均采用C35 混凝土。

1.2 工程地质

车站拟建场地在深度70 m 范围内的地基土均为第四纪松散沉积物,主要有①1- 1 层杂填土、②1褐黄~灰黄色黏土、③灰色淤泥质粉质黏土、④灰色淤泥质黏土、⑤1- 1 灰色黏土、⑤1- 2 灰色粉质黏土、⑤2 灰色粘质粉土夹粉质黏土、⑤3- 1 灰色粉质黏土、⑤3- 2 灰色粉砂夹粉质黏土、⑤4 灰绿色粉质黏土、⑦2 灰色粉砂。A 区顶管工作井基坑深度约26.2 m,坑底位于⑤1- 2 灰色粉质粘土层中,地下墙底位于⑦2 灰色粉砂中。

2 设计方案

2.1 难点分析

(1)工作井的南端墙需要开设3 个顶管洞口,大断面洞口在空间上的不对撑布置,导致工作井的受力非常复杂。

(2)顶管尺寸和建筑净空两者产生矛盾,使施工阶段的水平框架梁和使用阶段的结构楼板无法结合设置。

(3)工作井的地下墙分幅之间不能传递拉力,而内衬墙则是整体浇筑结构,因此叠合墙属于竖向与横向刚度不同的各向异性板。

针对上述工程难点,设计时需要综合考虑,并采取针对性措施,以确保结构方案的安全可靠和经济合理。

2.2 水平楼板结构

根据周边环境和建筑功能的要求,A 区工作井采用了地下三层、单柱双跨的框架结构形式。为了满足施工阶段顶管和盾构的吊装,在工作井的顶板、下一、下二层板上都预留两个13 m×11 m 的吊装孔,导致楼板的水平刚度大大削弱,无法在施工阶段对端墙提供有效的水平支撑。另外,由于端墙上顶管洞口的竖向尺寸较大,使下一、下二层施工阶段的水平框架梁不能结合楼板设置。经综合考虑,施工阶段在顶板设置一道顶框架梁,在下一、下二层板的中间设置一道水平施工支承梁。根据使用阶段设备层的建筑布置方案,施工支承梁允许的截面尺寸为1 700 mm×2 000 mm,见图4、图5。

图4 施工阶段工作井结构图

图5 使用阶段工作井结构图

2.3 端墙结构

一方面,由于工作井底板的埋深较大,端墙要承受较大的侧向压力。另一方面,三个大断面顶管洞口在端墙上呈不对称布置,端墙的刚度大幅减小,受力十分复杂。因此,本工程采用了在端墙设置扶壁柱和施工支承梁的壁式框架方案。

扶壁柱的高度约21 m,在水平向受到顶纵梁、下一、下二层纵梁和底纵梁的支撑,可以看做竖向放置的3 跨连续梁,受使用阶段的建筑功能限制,扶壁柱允许的截面尺寸为1 050 mm×1 700 mm。

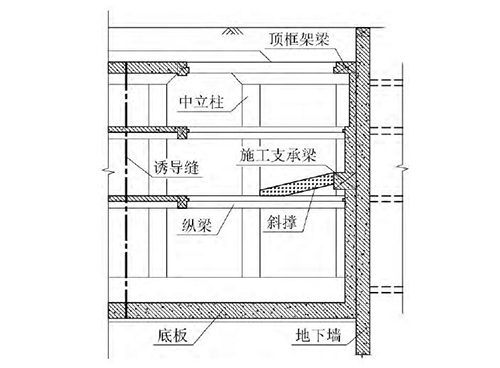

施工支承梁的水平跨度约27 m,两端受到侧墙的约束,跨中与扶壁柱正交。由于扶壁柱的截面尺寸比施工支承梁要小,跨度更大的施工支承梁相当于壁式框架中的主梁,反而需要承担更多的水平荷载。因此,为了确保结构体系的安全可靠,设计了3 个比选方案。

方案1:施工阶段加大构件截面尺寸。为了满足施工阶段结构的承载力要求,加大施工支承梁的截面尺寸至1 700 mm×3 000 mm,并在后期进行凿除。

方案2:采用型钢混凝土组合结构。在构件尺寸固定的前提下,采用型钢混凝土组合结构是提高刚度的手段之一,本方案在施工支承梁内插入H 型钢(1 800 mm×1 500 mm×20 mm×20 mm)。

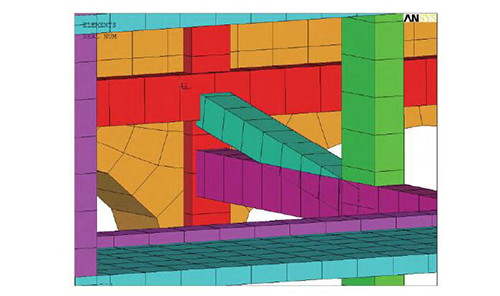

方案3:对端墙进行水平托换。维持施工支承梁和扶壁柱的截面尺寸不变,在施工支承梁与扶壁柱相交处布置了混凝土斜撑进行结构的水平托换,斜撑的另一端顶在中立柱和下二层纵向框架梁的交点处(见图6)。

图6 端墙的水平托换方案

3 有限元计算与分析

3.1 计算模型

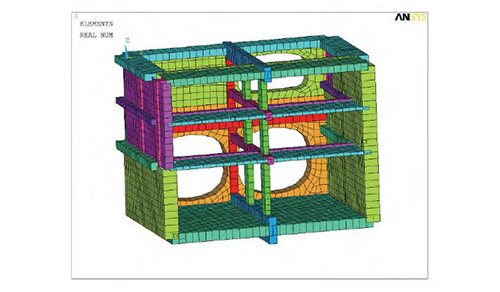

在工作井的整个施工过程中,最不利的工况是拆除全部支撑、内部结构回筑完成、地下墙顶管洞口凿除前的状态。为验证结构方案的合理性,基于荷载—结构法,采用有限元软件ANSYS 对工作井进行了施工阶段的三维数值分析。

框架梁、柱、斜撑采用Beam4 单元,地下墙、内衬墙和结构板采用Shell63 单元, 土弹簧采用Link10 单元(刚度K=30000kN/m3),型钢组合结构通过改变Beam4 单元实参数的手段模拟[3]。计算模型的长度取至第一条诱导缝处,3 个方案的有限元模型见图7、图8。

图7 方案1、方案2 有限元模型

图8 方案3 有限元模型局部

为了使工作井叠合墙的弯矩分配更加合理,在建模时做了如下处理:墙体在工作井转角位置取内衬墙的厚度,在其他位置取地下墙和叠合墙的总厚度。取地下墙顶管洞口未打开工况为计算工况,作用于顶管洞口上的水土压力等荷载按地下墙竖向板条传递到内衬墙井壁洞口的四周。

3.2 计算结果评价

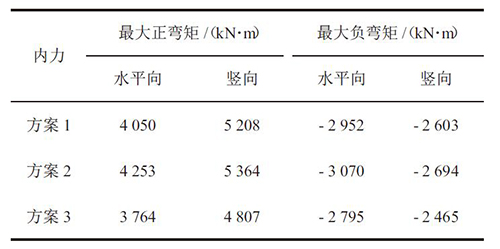

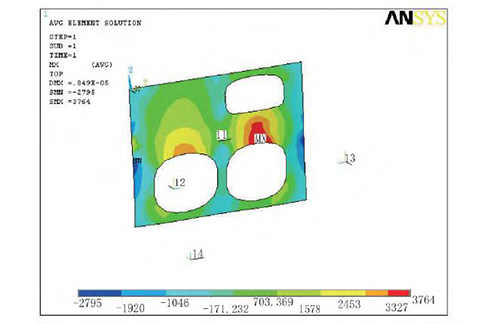

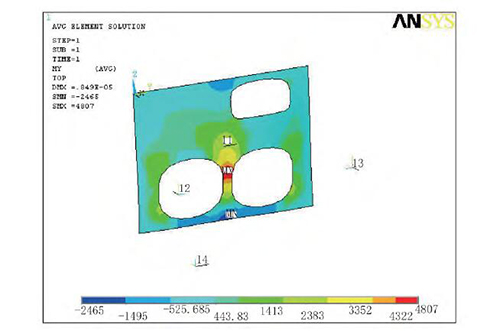

3 个方案端墙的最大弯矩标准值见表1。方案3 采用斜撑对端墙进行了水平向的托换,由端墙、扶壁柱和施工支承梁组成的壁式框架增加了一个支点,受力体系得到优化,水平向和竖向的最大正、负弯矩值是3 个方案中最小的,弯矩分布见图9、图10。方案2 采用在施工支承梁内插入型钢,由计算结果可知,型钢对提高构件整体刚度的作用非常有限,端墙的弯矩在3 个方案中是最大的。方案1 加大了施工支承梁的截面尺寸,对提高构件刚度有一定效果,端墙的最大正、负弯矩值介于方案2 和方案3 中间。

表1 3 个方案端墙的最大弯矩(标准值)

图9 方案3 端墙水平弯矩图(单位:kN•m)

图10 方案3 端墙竖向弯矩图(单位:kN•m)

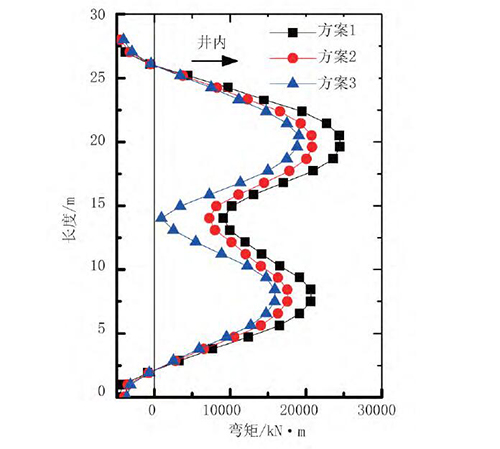

3 个方案施工支承梁的弯矩分布见图11。施工支承梁的弯矩图呈“M”形分布,最大正弯矩位于站厅层顶管开洞一侧,最大负弯矩位于两端。对于方案1 和方案2,施工支承梁的中部受到扶壁柱的约束,两者相交处的弯矩有一定的减小;方案3 由于采用斜撑进行了水平托换,使施工支承梁中部受到的约束得到进一步加强,弯矩接近零。

经综合比较,3 个结构方案中增加斜撑的方案是最优的。

图11 3 个方案施工支承梁的弯矩图(单位:kN•m)

4 结语

轨道交通14 号线静安寺站是上海首个采用暗挖法实施的地铁车站,本文介绍了大断面顶管工作井的结构设计方案,通过采用由端墙、扶壁柱、施工支承梁、临时混凝土斜撑组成的结构体系,解决了工作井受力复杂、施工阶段水平框架梁和楼板无法结合设置的难题,得到以下结论:

(1)顶管工作井的结构设计需要综合考虑顶管的截面尺寸、布置形式和施工工艺,避免影响建筑的使用功能。

(2)顶管工作井的受力具有明显的空间效应,端墙的最大弯矩主要集中在下三层两根大顶管的顶部和中间区域。

(3)当施工阶段的水平框架梁和使用阶段的结构楼板无法结合设置时,可采用施工支承梁和临时混凝土斜撑的复合壁式框架体系对端墙结构进行水平托换。

摘自:城市道桥与防洪