0 引言

传统拱桥为有推力的压弯结构,与同等跨度的梁式桥相比,拱脚的水平推力减少了拱跨中和支点弯矩,因此材料用量比梁式桥经济。为了平衡拱脚的水平推力,需要较好的地质条件承受水平力,因此适于在岩石埋藏较浅的地区建造,而在软土地区,有推力拱桥的跨径受到限制,且要采取平衡水平推力的措施。随着预应力混凝土、高强钢丝斜拉索等技术的发展,可以在两个拱脚之间设置系杆来平衡水平推力,因此拱桥的建设突破了地域限制,广泛应用于全国各地。系杆拱桥包括:上承式、中承式和下承式三种形式,拱肋可采用钢箱结构、钢桁架结构、钢管混凝土结构和钢筋混凝土结构等,桥面系可采用预应力混凝土的梁格结构、横梁结构结合桥面板的体系、闭口混凝土箱形结构、闭口或开口的钢箱结构等[1-5]。

早在20 世纪60 年代初,单承载面桥梁结构就因为其形式奇特、经济美观、施工简便等优点而开始被设计师们重视。这种结构将承载面设在中央带,不仅有利于行车安全,而且不会产生行车压抑感,给人宽广无阻的美感。单承载面的下承式梁拱组合体系桥梁结构,更是由于结构简洁、受力合理、行车通透、外形新颖、技术先进,体现了时代的步伐。

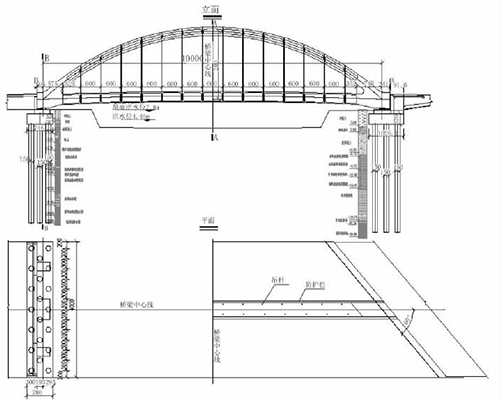

马涌大桥位于广州市海珠区珠江后航道滨水地区马涌与珠江交汇处,桥梁跨越马涌无通航要求。主桥采用L=100 m 下承式系杆拱桥,桥梁起点与河涌正交,终点与河涌斜交,斜交角为50°。河涌北侧由于拆迁问题,需增加道路两侧通行的通道,故在北侧增加一孔10 m 的预制空心板桥,桥下净空为3.5 m。桥梁全长为120.271 m,桥宽40 m。考虑双向四车道通行并预留双向有轨电车车道,设计荷载为城-A 级,人群荷载:2.4 kN/m2。桥面系采用单拱肋下承式梁拱组合结构,下部结构采用一字形桥墩或桥台,1 号桥墩正交,2 号桥台斜交(斜交角为50°),承台厚3.2 m,桥台基础采用φ150 cm 钻孔灌注桩基础。该桥的技术特点在于河涌交汇口桥位的结构处理、梁拱组合式结构的应用、结构受力分析、单肋式拱肋造型四个方面。本文以该桥的初步设计和施工图设计为基础,从桥型方案研究、结构设计及受力分析,全面介绍该桥的设计过程。

1 桥梁方案研究

1.1 建设条件分析

该桥位于马涌水体与珠江相连处,其水位受珠江潮汐控制,主要依靠水闸与排涝泵站调节河涌水位,马涌主要功能是蓄涝、排污,平时水流流速较小,对河岸冲蚀不大。广州地区多年平均气温21.8℃,7 月份最高气温平均为28.4℃,1 月份最低温度平为13.3℃,日极端最高气温为38.7℃, 日极端最低气温为0℃, 平均相对湿度79%。根据《广东省地震烈度区划图》划分,场地地震基本烈度为VII 度区,特征周期0.35 S,地震加速度的设计值取0.1g。

1.2 桥梁设计原则

(1)桥型要“安全、经济、美观、实用、耐久”;(2)工程方案的新颖性和合理性;(3)结构形式的合理性,是否便于组织施工;(4)总体布置的合理性,是否与周围建筑物及地形相协调;(5)环境及景观设计是否协调优美。

1.3 桥梁总体设计

在桥位比选上,比较了正交桥位和一端正交一端斜交桥位,因正交桥位接近1/3 的桥面落在岸上,影响景观效果,故推荐采用一端正交一端斜交的桥位方案,这样增加了桥梁设计难度。在桥跨布置上,控制桥梁纵断设计的因素有:河涌北侧的通道净空、百年一遇设计水位等。考虑非机动车道及有轨电车的通行能力,确定2%的纵坡,并配以R=2 800 m 的竖曲线。水利部门要求桥墩布置宜避开堤身断面(从堤岸线向陆地8 m 范围),故桥梁主跨采用1 孔100 m 跨越河道,同时北侧预留道路两侧通行的通道,设一孔10 m 的预制空心板桥。

1.4 桥型方案比较

初步设计阶段推荐采用双拱肋形式,拱肋采用钢箱拱肋,系梁采用预应力混凝土结构,箱形截面。初步设计评审专家组意见如下:原则同意采用下承式单跨拱桥,现设计采用双拱肋型式,景观效果较差,建议改为单拱面下承式拱;可考虑将钢箱拱肋改为现浇钢筋混凝土,以利保养和降低造价。根据专家组和业主方面意见,施工图设计阶段改为单肋式拱桥,同时征求广州市水务局意见后,最终确定跨径为100 m 的单肋拱桥,起点正交,终点斜交,拱肋采用钢筋混凝土结构,加劲纵梁采用大悬臂梯形单箱多室等截面箱梁。一端正交一端斜交的单肋式拱桥桥型与周边环境协调,同时水中没有立墩大大减小施工难度。

1.5 上部结构参数研究

对方案的拱轴线、矢跨比、吊杆间距、梁高和拱高等进行分析研究,从而确定主桥方案的结构设计参数。

1.5.1 拱轴线

系杆拱桥吊杆一般为竖直向布置,桥面荷载通过吊杆传递给主桥,假定吊杆力比较密集接近均布荷载,忽略拱肋自重对拱肋线性影响后,合理拱轴线为对称的二次抛物线。该桥的拱轴线采用二次抛物线。

1.5.2 失跨比

拱桥中肋拱的计算矢高S 与计算跨径L 之比(S/L)称为矢跨比,它不但影响主拱圈内力的大小,还影响拱桥的构造形式和施工方法的选择,同时影响拱桥与周围景观的协调。该桥综合以上几个方面的考虑,选用的矢跨比为1/5。

1.5.3 吊杆间距

吊杆间距的布置应与横梁的布置相匹配,而横梁的布置要综合桥面板和横梁的受力需求。该桥采用拱梁组合结构,加劲纵梁采用大悬臂梯形单箱多室等截面箱梁与拱肋构成刚梁柔拱体系,横梁间距可适当加大以减少吊杆数量。经研究比较后,其吊杆取6 m 间距。

1.5.4 梁高和拱高

拱梁组合是该桥的特点,单拱面的设计既要保证桥梁的稳定性,又要确保景观效果。该桥的设计思路是在合理范围内权衡拱肋和预应力混凝土箱梁的构造尺寸。该桥跨径为100 m,桥宽为40 m,作为加劲纵梁的预应力混凝土箱梁采用大悬臂梯形单箱五室等截面,悬臂5 m,跨中梁高3 m,端横梁处加厚至4 m。拱肋采用钢筋混凝土箱形截面,高2.6 m,宽3.5 m,拱脚段采用钢筋混凝土实心截面。

1.6 下部结构形式分析

下部结构形式的比较包括:桩型和桩径的选择、双排桩及梅花型布置方案的比较。该桥位于马涌水体与珠江相连处,桥址区内分布的地层表层为充填土、淤泥,其下为粉质粘土、强风化粉砂质泥岩、中风化粉砂质泥岩、强风化泥质粉沙岩、微风化泥岩、中风化粉砂质泥岩、强风化粉砂质泥岩、微风化粉砂岩。中间微风化泥岩层厚度约4 m,揭露深度较浅。经过桩型比选,以微风化粉砂岩为桩端持力层的嵌岩桩比摩擦桩具有明显优势。因此,该桥按嵌岩桩进行设计。桥墩及桥台均采用一字式结构,桩基基础采用群桩方案。正交端顺桥向立柱及承台尺寸分别为3.86 m、7.86 m,若采用双排桩的方案,必然导致斜交端桩基间距太大,采用三排桩的方案又会导致桩间距太小,经过比选,最终采用三排桩梅花型布置的方案。

2 主桥结构设计

主桥总体布置及其效果图见图1、图2 所示。

图1 主桥总体布置图(单位:cm)

图2 主桥效果图

2.1 主要技术标准

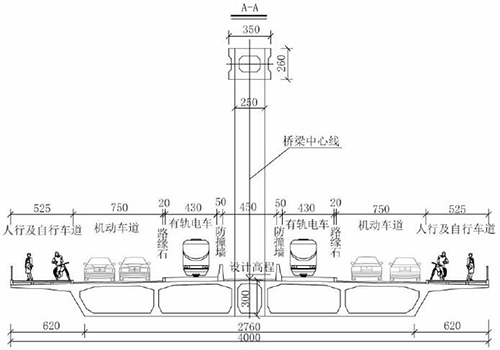

(1)道路等级:城市次干道;(2)设计车速:30 km/h;(3)设计车道:双向6 车道,其中预留2条有轨电车车道;(4)结构设计基准期为100 a,桥梁主体结构设计使用年限为100 a,吊杆设计使用年限为20 a,栏杆、伸缩装置及支座等设计使用年限为15 a;(5)桥面纵坡为2.0%;(6)桥面横坡:行车道2%人字坡,自行车道及人行道1%向内单面坡;(7)桥梁宽度:桥面宽度为40 m,断面组成为:5.25 m(栏杆、人行道、自行车道)+7.5 m(机动车道)+4.5 m(有轨电车)+5.5 m(防撞护栏及拱肋、吊杆)+4.5 m(有轨电车)+7.5 m(机动车道) +5.25 m(自行车道、人行道、栏杆)=40 m;(8)汽车荷载等级:城-A 级,人群荷载:2.4 kN/m2;(9)设计风速:桥位区地面以上10 m 高度处,频率1%的10 min 平均风速为31.3 m/s;(10)抗震设防等级:地震加速度峰值0.1 g( 基本烈度为Ⅶ度),按照城市桥梁抗震设防分类,该桥为乙类;(11)设计洪水频率:1/100,该项设计以百年一遇洪水位7.8 m 作为设计水位。

2.2 结构体系

1 跨100 m 单肋拱为简支结构,两端设伸缩缝;支座采用盆式橡胶支座;拱肋为混凝土结构;预应力混凝土箱梁做为水平系杆,同时承受拱的水平推力和桥面行车系,正交端横梁与纵梁正交,斜交端横梁与纵梁斜交,斜交角为50°。

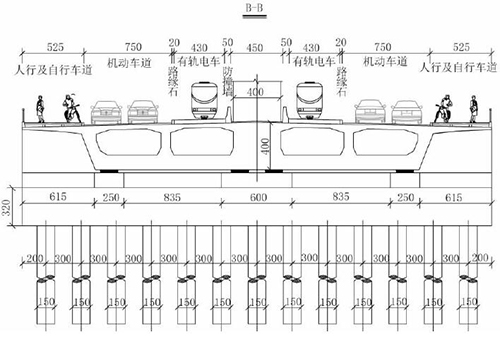

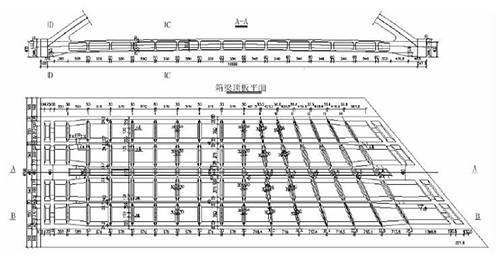

2.3 加劲纵梁及横梁

加劲纵梁采用大悬臂梯形单箱多室等截面箱梁与拱肋构成刚梁柔拱体系,设计线处梁高3 m,顶板采用2%的双向横坡,端横梁处加厚至4 m;箱宽40 m,悬臂5 m,采用单箱五室斜腹板箱梁截面,顶板0.28 m,底板0.25 m,端横梁处顶、底板均加厚至0.35 m。外侧斜腹板厚0.45 m,吊杆通过处腹板厚0.5m,其它腹板厚0.4 m。纵向预应力钢束采用12φs15.2、15φs15.2、17φs15.2、19φs15.2 高强度低松弛钢绞线。

全桥共设16 道预应力混凝土横梁,其中有2道端横梁、14 道中横梁。端横梁采用箱形截面,梁宽3.7 m,高4 m;中横梁采用矩形截面,厚0.3 m渐增厚至0.5 m,斜交横梁厚由0.3 m渐增厚至0.6 m。中横梁预应力钢束采用11φs15.2、12φs15.2、13φs15.2的高强度低松弛钢绞线,端横梁预应力钢束采用12φs15.2 的高强度低松弛钢绞线。

桥面板横向预应力采用4φs15.2 高强度低松弛钢绞线,纵向间隔0.5 m 设一根。

箱梁一般构造详见图3 所示。

图3 箱梁一般构造图

2.4 拱肋

拱肋的理论计算跨径为100 m,计算矢高20 m,矢跨比1/5,理论拱轴线方程为:Y=4X/5-X2/125(坐标原点为理论起拱点)。拱肋采用C40 钢筋混凝土箱形截面,高2.6 m,宽3.5 m,顶板及底板0.65 m,腹板0.65 m,拱脚段采用C50 钢筋混凝土矩形截面。

2.5 吊杆

拱肋设28 根吊杆,吊杆间距为6 m。吊杆采用LZM7-211Ⅰ型吊杆,吊杆标准强度fpk =1 670 MPa;吊杆张拉采用单端张拉,张拉端设于横梁底部,拱顶为锚固端。

2.6 桥墩、桥台与基础

桥墩及桥台均采用一字式结构,基础采用三排梅花型布置的群桩基础,背墙厚0.8 m,支座处设桥墩立柱,横桥向共设三个立柱,宽度依次为2.5 m、7.0 m、2.5 m,纵桥向宽度为3.86 m,承台平面尺寸为40 m×7.86 m,厚3.2 m。群桩基础桩直径为φ1.5 m。

2.7 施工方法

采用“先梁后拱”的方法进行施工,即先在支架上整体现浇纵梁、横梁,而后搭支架浇筑钢筋混凝土拱肋,再施工吊杆,拆除临时支架。吊杆及纵横梁的预应力钢束分两次进行张拉。

3 技术特点分析

3.1 技术先进

采用一端正交一端斜交的单肋式梁拱组合结构,桥宽达40 m,在国内罕见。混凝土拱与预应力混凝土箱梁通过预应力钢绞线吊杆组成一共同受力的新结构体系。两种结构组合后,能充分发挥各自优势,弥补各自的不足。拱以受压为主,能很好地发挥混凝土抗压强度高的特点;水平推力则由预应力混凝土箱梁承受,从而使桥下部结构特别是基础因无水平力而使造价和施工难度降低;预应力混凝土箱梁抗弯能力强,能很好地承受拱传来的水平推力,起到普通系杆中系杆的作用。除此以外,预应力混凝土箱梁还是桥面行车系,将普通系杆拱桥系杆和桥面行车系合二为一。由于箱梁是通过吊杆与拱连成整体,因此箱梁的截面可不随跨径的增大而增大。单肋式梁拱组合结构是一种很有推广价值和应用前景的桥梁结构。

3.2 造型美观

单肋拱将传统系杆拱的两片分布置于桥两边的拱合二为一,桥面上仅一片拱,给人一种耳目一新、线条明快之感。桥面中央的单片拱圈,不仅自然形成桥面中央分隔带,较之一般两片拱圈在桥面两边的中承式拱或下承式拱,桥面视野更加宽阔,既不干扰视线,亦不会使人产生压抑感。

4 结构计算

4.1 结构空间静力计算

计算采用midas 软件,采用空间梁格法模型进行计算。对桥梁结构建立有限元模型,吊杆用桁架单元模拟,纵梁、横梁和拱肋均用梁单元模拟,主桥共划分为七片纵向梁格,全桥在纵向梁格节点间以横向梁格传递作用力。设计荷载包括结构自重、汽车荷载和冲击力、有轨电车荷载、人群荷载、温度荷载、制动力或牵引力、风力等。分别按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)和《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》(TB 10002.3—2005)进行计算分析。该模型的计算目的是:(1)纵梁及横梁施工阶段应力验算、承载能力极限状态下的强度验算及正常使用极限状态下的抗裂验算;(2)拱肋轴心及偏心抗压承载力验算、裂缝验算;(3)吊杆应力验算;(4)预应力钢束应力验算;(5)支座反力计算。

4.2 结构局部计算

主要针对拱梁节点进行局部受力分析,局部实体模型采用通用有限元软件CIVIL FEA 进行建模。该局部模型为正交段拱肋与箱梁结合段,与实际桥梁比例为1:1。局部模型的长度为12.85 m,横纵向预应力钢筋按设计图纸建立,混凝土为C50,钢筋材料为1 860 钢绞线。该局部模型压应力均在承载能力范围内,但有局部出现较大拉应力的情况;出现拉应力的部位主要集中在梁拱结合处与支座处;梁拱结合处横桥向和纵桥向的拉应力较小,基本不超过1 MPa;在支座处及梁拱结合处布置相应的普通钢筋,以防止混凝土拉裂。

4.3 结构总体稳定计算

计算模型同静力计算模型,屈曲验算时,定义自重、二恒、预应力和吊杆力为不变量,汽车活载为变量,对拱桥逐级加载,采用特征值分析方法,进行屈曲模态分析。经过分析计算,弹性屈曲系数最小为26.55。根据拱桥施工规范,拱肋安装误差应小于l/1000 ,同时应不大于3 cm,可知该桥容许安装误差为3 cm。其几何非线性,采用加结构重力的方法对拱肋进行屈曲分析。分析结果表明,7 倍自重作用下,拱肋侧向变形正常,8 倍自重作用下,拱肋变形发散而屈曲。屈曲安全系数最小为6.38。屈曲分析结果表明该桥具有足够的稳定安全系数。

4.4 结构抗震计算

地震力采用反应谱方法计算,分别考虑E2 地震水平面内顺桥向X 和横桥向Y 的地震作用,特征周期0.35 S,水平向基本地震加速度的设计值取0.1g,Ⅱ类场地。抗震计算采用“假定土弹簧法”考虑桩土共同作用,采用耦合主从节点的方法模拟支座。强度验算表明,主梁在恒荷载+ 地震荷载的偶然组合下,主梁、横梁、拱肋和吊杆的强度足够。在地震荷载作用下,会在固定和单向活动支座上产生较大的水平支反力,支座的选择应根据计算选择专门的抗震支座。在地震荷载作用下,在滑动支座上产生的水平位移最大为20 mm。

5 结语

单肋式梁拱组合桥梁中,同时作为承受拱水平推力的系杆和作为桥面行车系的预应力混凝土箱梁,具有较大的横向刚度,半宽桥面加载时其应变和变形均很小,桥宽40 m 采用单箱五室的箱形截面横向受力是有保证的。

稳定计算结果表明,该桥的稳定安全系数大于5,因此认为3.5 m 宽的单片拱的稳定安全度是有保证的,当然,桥面小于40 m 时单片拱的宽度可适当减小。

单肋式梁拱组合桥梁空间结构变形小,受力明确,是一种好的受力体系,适用于60~150 m、景观要求较高的城市桥梁。

该桥对设计过程中的拱肋、梁拱组合结构、下部结构等结构尺寸的确定,以及受力分析进行了专门的探讨研究,可供类似桥梁设计时参考。

摘自:城市道桥与防洪