1 周边现状与控制因素

1.1 工程概况

上海市轨道交通14 号线是一条城市东西方向的直径线,是新一轮建设规划中重要的市区级线路。沿线经过嘉定区、普陀区、静安区、黄浦区、浦东新区等5 个行政区,是联系城市西北部、浦东新区和中心城的便捷通道,也是目前路网中继1、2 号线之后的又一条A 型车8 节编组高运量的线路。将加强浦东、浦西过江联系,有效缓解既有2 号线客流紧张状况,有力支持沿线重要地区的开发建设,缓解城市东西部和核心区重要交通走廊的拥挤状况,改善市区交通结构和环境,并锚固换乘节点,发挥网络整体效益[1]。

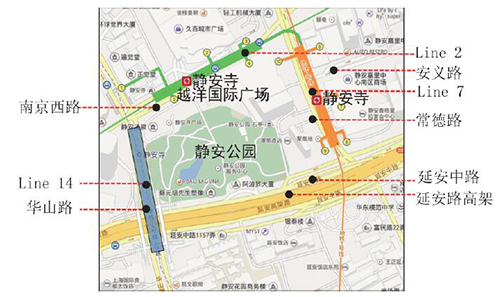

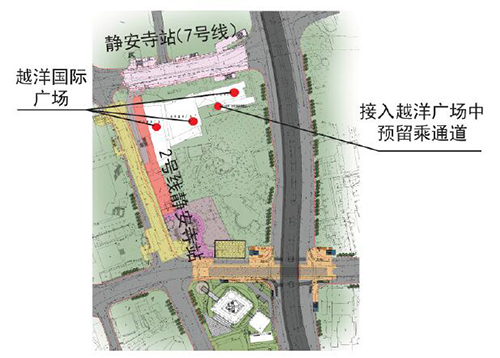

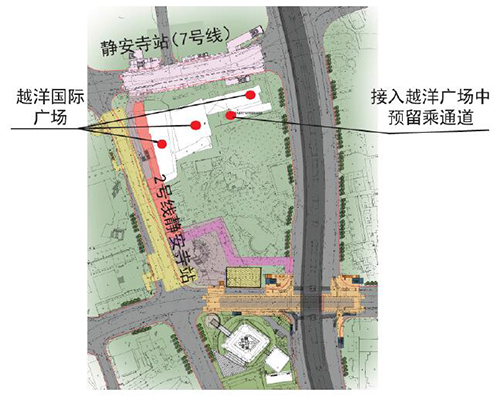

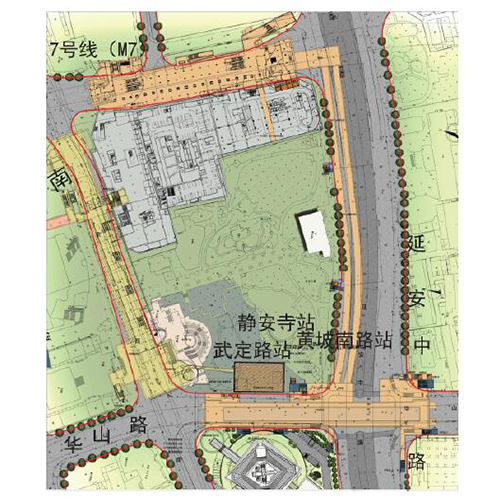

轨道交通14 号线线路走行方向为嘉定封浜至浦东金桥,具体为:曹安公路—铜川路—武宁路—万航渡路—华山路—长乐路—金陵路—人民路—新永安路—过黄浦江—花园石桥路—浦东大道—云山路—锦绣东路—金穗路。静安寺站所在位置见图1。

图1 静安寺站位置示意图

静安寺站与既有2、7 号线形成“门”字形换乘。静安寺站位于静安公园西侧的华山路下方,北端受既有2 号线(地下二层岛式车站)区间隧道控制,南侧下跨延安路高架,呈南北向敷设,车站中心里程CK16+097.405。该站与南京西路下的2 号线、常德路下的7 号线三线换乘。站位地处上海十分繁华的静安寺地区,周边主要分布有千年古刹静安寺、新建超高层会德丰广场、静安公园、百乐门大酒店、延安路高架、国际贵都大酒店、静安寺广场、2 号线静安寺站等。该地区高楼林立,交通繁忙。

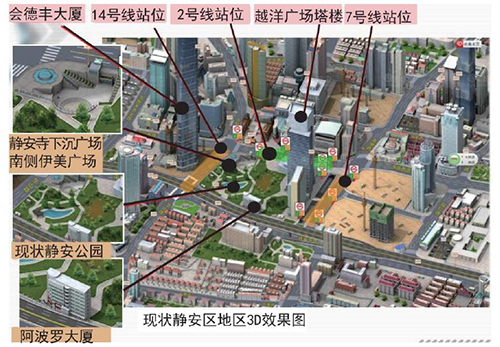

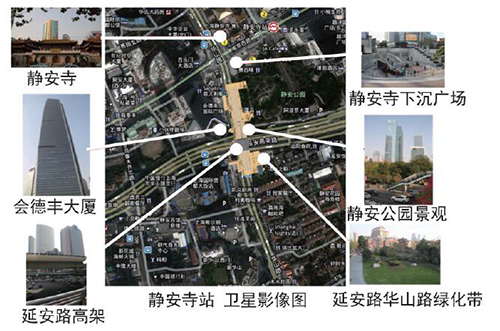

该站位于市中心核心地段建成区,商圈服务完善,道路交通繁忙。站址东北侧为静安公园与静安广场;西北侧为会德丰大厦,下有地下室,东南侧为小规模绿化,下有人防地下室,西南侧为上海国际贵都大饭店。延安中路上有延安高架道路。图2为静安寺站换乘及周边示意图,静安寺及延安路高架现状见图3、图4。

图2 静安寺站换乘及周边示意图

图3 静安寺现状

图4 延安路高架现状

1.2 设计依据

(1)《上海市城市总体规划》(2004~2020);

(2)《上海市城市快速轨道交通近期建设规划》及国家发改委的批复意见(发改基础[2010]3151 号);

(3)《上海市轨道交通14 号线选线专项规划》的批复(沪府规〔2013〕155 号);

(4)《上海市轨道交通14 号线工程可行性研究报告》审查会专家组评审意见;

(5)《轨道交通14 号线工程可行性研究客流预测》(上海城市综合交通规划研究所,2014 年1月);

(6)《上海市轨道交通14 号线工程初步设计技术要求》(试行稿);

(7) 业主提供的上海市轨道交通2 号线、7 号线相关资料;

(8)静安寺下沉广场竣工图;

(9)有关设计规范及设计标准。

1.3 周边控制性因素

1.3.1 周边道路控制因素

静安寺站是上海轨道交通网络重要换乘节点,是城市核心区内的三线换乘站。2、7 号线已经建成通车,2 号线位于南京西路下方,7 号线位于常德路下方,拟建14 号线位于华山路下方。

静安寺站相关的道路为常德路、华山路、南京西路、延安中路、安义路等。华山路、延安中路、南京西路为城市主干路,交通繁忙。

华山路红线宽度42 m,设双向7 车道;延安中路宽70 m,设双向14 车道。该路口处交通繁忙,车流量巨大,经与交警部门沟通,该地段施工期间不具备临时封闭条件,同时,作为该区域地面车辆向上接至延安路高架最重要的入口之一,交通疏解设计中华山路左转车道数不得减少。

1.3.2 周边建筑物控制因素

静安寺地区周边现有建筑密集。车站北侧为静安寺保护建筑;紧邻车站东北侧为静安寺下沉广场入口;华山路东侧为静安公园;车站跨延安中路,东南侧为人防地下室,地面为配套绿化;车站东南侧为国际贵都大饭店;车站西侧沿延安路为新建超高层建筑会德丰大厦。周围环境复杂,施工难度较大。车站周边建筑物见图5。

图5 车站周边建筑物

1.3.3 周边管线控制因素

延安路红线宽度70 m(双向14 车道),道路下方管线众多,共有各类市政公用管线52 路,尤其是包含搬迁难度极大的10 组各种孔数的信息光缆、12 组高压供电电缆、覬1 000 给水干管1 根、覬1 200、覬1 000 雨水干管各1 根。

2 方案设计思路

2.1 换乘方案设计难点

(1)14 号线作为最后一条穿越市区的地铁线,静安寺作为市区最后一个大型换乘站,如何最有效地协调周边地块与地铁的关系是本方案关注的重点。作为三线换乘枢纽,本站为已建成运营的2 号线、7 号线和14 号线的大型换乘站,且与公交换乘中心、城市航站楼等地面公交接驳。整合一体化综合换乘体系是该站设计方案的出发点。

(2)该站站址位于市中心核心地段,商圈服务完善,道路交通繁忙。延安中路、南京西路、华山路均为重要主干路,施工期间必须有科学合理的交通组织方案,确保工程实施。

(3)线路穿越难度大。8A 编组车站整体较长,车站主体设置于主干路华山路下,区间向下穿越既有运营的地铁2 号线,主体结构横向穿越繁忙的道路干线延安中路及高架路。施工场地条件限制多,周边均为高层建筑及已建地下空间,主要有超高层会德丰大厦、贵都国际大饭店及静安寺下沉广场等,出入口、风井设置困难。

2.2 换乘方案的设计原则

(1)车站建筑设计应以人为本,合理吸引和组织客流,方便乘客集散、乘降和换乘,包括与其他轨道交通线、公交线路、自行车等的换乘,为乘客提供安全、便捷、舒适的乘车环境。

(2)车站规模应根据远期预测客流的集散量和车站本身行车管理、设备用房的需要来确定。其站厅(公共区)、站台(公共区)、出入口、通道、楼梯、自动扶梯、售检票机口等均要与该站客流通过能力相适应,同时满足事故紧急疏散客流的需要。设计客流按远期高峰小时的客流量,并考虑高峰小时内客流的不均匀性,计入超高峰系数,取超高峰系数1.1~1.4,对于突发客流较大的车站视实际情况而定。

(3)换乘车站应根据路网规划,选择合理的换乘方式及建设预留措施。

(4)车站应考虑防灾设计,包括消防、防淹等,应按照技术要求设置消防分区、消防疏散口、防淹设施等。

(5)车站设计应结合周边地下空间规划,积极与地下过街通道、地下商场及物业开发结合,以便能综合疏解轨道交通客流和过街客流,加强地下空间沟通,充分发挥社会效益。车站与其他地下空间应按规范做好消防分区及防火分隔,满足消防要求。

(6)车站设计注重节能与环保,尽量减小对周边环境的影响,考虑可持续发展,体现“绿色地铁”的设计理念。

3 车站换乘方案设计

3.1 推荐换乘方案一(全伊美广场内换乘方案)

3.1.1 设计思路

在尽可能保留静安寺下沉广场完整性的条件下,通过买断局部经伊美广场内沿下沉广场商铺的方式形成换乘通道,可尽量减少对现有静安寺下沉广场土建结构的影响,减少对静安寺地区景观影响。

实现非付费区过街功能,实现乘客可以通过静安寺下沉广场过南京西路和华山路,尽可能减少换乘路径,提升换乘体验。

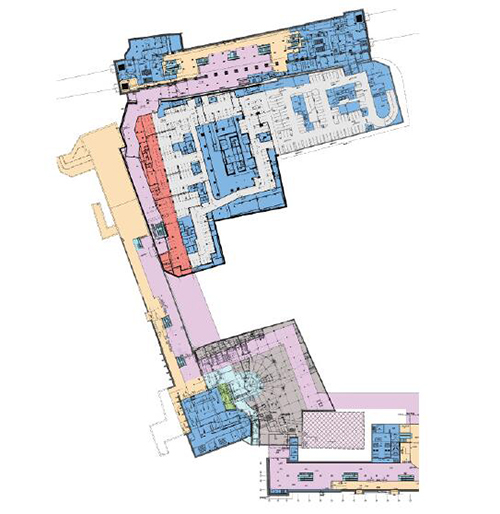

3.1.2 建筑设计

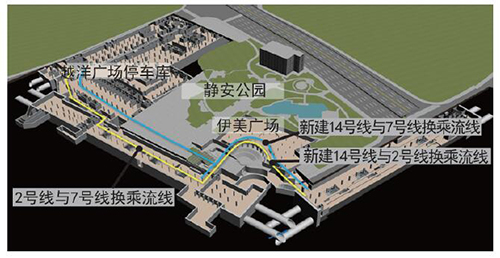

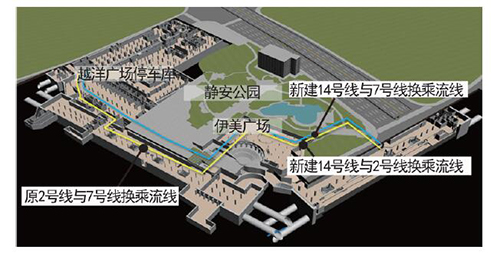

通过对静安寺下沉广场和伊美广场的资料收集,在伊美地下二层内的商业空间内有实现换乘通道换乘的条件。通过买断伊美广场部分商业空间,改造广场内部分设备用房,可实现14 号线与2 号线、7 号线的换乘功能。图6 为14 号线与2、7 号线换乘方案一。

图6 14 号线与2、7 号线换乘方案一示意图

此方案的优点是:

(1)对静安寺下沉广场影响较小,只需改造广场内东侧区域,广场内西侧楼扶梯及电梯均无影响;

(2)可以实现非付费区过街,不损失原静安寺下沉广场的功能。

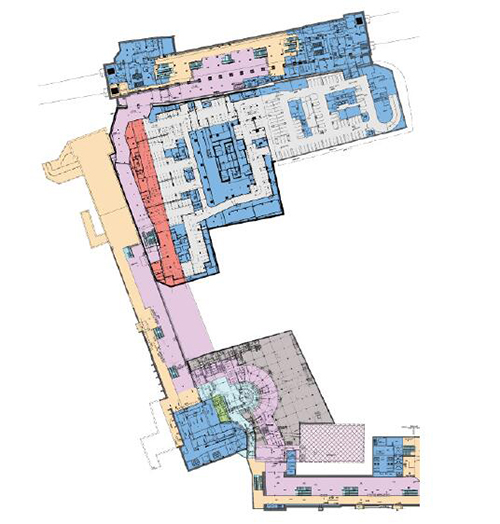

图7 为换乘方案一总平面图,图8 为车站地下一层换乘平面图。

图7 换乘方案一总平面图

图8 方案一车站地下一层换乘平面图

3.2 推荐换乘方案二(局部伊美广场内换乘方案)

3.2.1 设计思路

换乘方案二在尽可能保留静安寺下沉广场完整性的条件下,通过买断局部经伊美广场内沿下沉广场商铺的方式形成换乘通道,可尽量减少对现有静安寺下沉广场土建结构的影响,从静安公园接入14 号线。

但是,由于换乘方案一占用了伊美广场较好的地段和位置,且需要改造伊美广场的变电所,故方案二车站换乘考虑由14 号线车站中部换乘,从伊美广场南面接入,占用伊美广场后面空间。

该方案也可以实现非付费区过街功能,实现乘客可以通过静安寺下沉广场过南京西路和华山路。

3.2.2 建筑设计

通过买断伊美广场部分商业空间,改造广场内部分设备用房,可实现14 号线与2 号线、7 号线的换乘功能。图9 为14 号线与2、7 号线换乘方案二示意图。

图9 14 号线与2、7 号线换乘方案二示意图

此方案的优点是:

(1)减少对伊美广场的改造范围;

(2)可以实现非付费区过街,不损失原静安寺下沉广场的功能。

图10 为换乘方案二总平面图,图11 为车站地下一层换乘平面图。

图10 换乘方案二总平面图

图11 方案二车站地下一层换乘平面图

在此换乘通道内对广场及商业空间的整体影响主要有如下内容:换乘通道从14 号线车站中部接出,绕2 号线主变电所东北侧接入伊美广场,换乘通道沿伊美广场地下二层东南侧设置。在局部空间需对结构进行小范围改造。

3.3 其他远期换乘预留方案

3.3.1 沿延安路顶管方案

在以上方案的基础上,本方案作为远期预留方案,连接7 号、14 号线,需改造7 号线车站。

本方案在延安路侧地下设置顶管通道,用于7号、14 号线的换乘。该方案通道大于350 m,需要在静安公园临近延安路一侧征用4 处地面广场作为长通道的地面疏散口,且需要在延安路靠近常德路、华山路的部位设置顶管工作井,对交通有一定的影响。沿延安路顶管方案见图12。

图12 沿延安路顶管方案

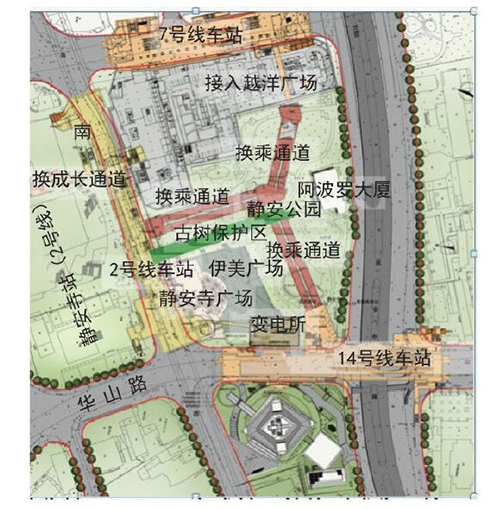

3.3.2 静安公园内顶管方案

在以上方案的基础上,本方案作为远期预留方案,以静安公园地下空间为核心,通过3 个方向的顶管连接既有2 号线及7 号线地铁车站。其中通向越洋广场的顶管需要在越洋广场地下室西侧新建顶管井,作为顶管的接收井。另外,需要向越洋广场地块协调,利用该地下三层的车库通道作为地铁换乘通道连接7 号线车站。静安公园内顶管方案见图13。

图13 静安公园内顶管方案

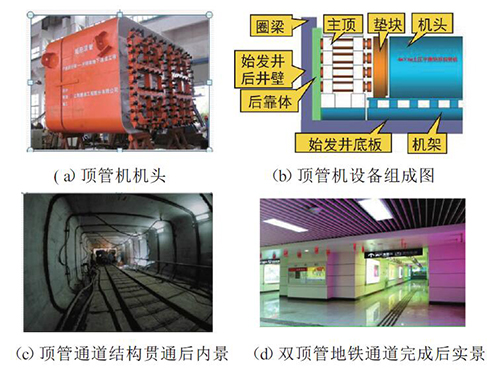

3.3.3 顶管法施工

结合该工程换乘通道的建筑布置及现场条件,采用矩形顶管法施工,安全可靠、经济合理。矩形顶管法在上海地区有较多成功的经验,特别是在上海地铁工程建设中,有多条非开挖的人行通道均采用此工法施工。该工法可在不封闭交通,不搬迁地下管线,不破坏地面景观的情况下,建成断面形状为矩形的地下通道。矩形断面相对于圆形截面通道,同等条件下,空间利用率更高,换乘客流容量更大。

目前国内常用的矩形顶管设备主要尺寸有3.8 m×3.8 m、4.0 m×6.0 m、4.2 m×6.9 m,可施工通道内径分别为3.0 m×5.0 m、3.3 m×6.0 m。结合该工程实际,可选择通道内径为3.3 m×6.0 m 的矩形顶管。顶管设施见图14。

图14 顶管设施图

4 换乘方案对比

4.1 方案一(全伊美广场内换乘方案)

方案一优点:

(1)换乘路径较短;

(2)对静安公园无影响;

(3)可从伊美广场内进出站,提升伊美广场客流,提高地块商业价值,提供从14 号线至2 号线的付费区+ 非付费区乘客过街路径。

方案一缺点:

(1)需改造伊美广场,受既有伊美广场影响,换乘通道净高可能受限;

(2)14 号线及2 号线均为端部换乘,站台客流压力大;

(3)需与越洋广场协调,征用该建筑地下单层车库空间约2 000 m2。

4.2 方案二(局部伊美广场内换乘方案)

方案二优点:

(1)换乘通道通过静安公园,减少对伊美广场的影响;

(2)可从伊美广场内进出站,提升伊美广场客流,提高地块商业价值;

(3)14 号线车站中部换乘,有利于站台疏散;

(4)需与越洋广场协调,征用该建筑地下单层车库空间约2 000 m2。

方案二缺点:

(1)需协调静安公园,对公园内绿化影响较大。

(2)需与越洋广场协调,征用该建筑地下单层车库空间约2 000 m2。

4.3 远期换乘方案(顶管方案)

远期方案优点:

(1)新建换乘通道,换乘条件较好;

(2)14 号线车站中部换乘,有利于站台疏散。

远期方案缺点:

(1)需协调静安公园,但顶管法施工,非开挖施工工法,对地面影响较小,对公园破坏可控;

(2)需与越洋广场协调,征用该建筑地下单层车库空间约800 m2。

综上所述,近期可结合协调伊美广场及绿化局对静安公园的态度,优先推荐采用方案二。待近期方案实施完,三线换乘通道仍不满足三线换乘客流时,采用远期换乘方案。未来可视与越洋广场的协调进展,选择远期方案。优先选择利用静安公园作为中间工作井向三线设置顶管的方案。

摘自:城市道桥与防洪