0 引言

随着城市规模的日益庞大,盾构法隧道施工在构建城市交通网络中的作用越来越大。传统盾构隧道始发与接收需要盾构工作井,需要对地面与地下连接区域进行大面积的开挖。盾构工作井的施工方案不仅要考虑到地下工程自身的稳定,还要考虑到其对周边地层及地面的影响。施工过程中的竖井周围加固及地下工程涌水涌砂等不可预见性因素,都会影响施工质量、进度、安全及经济效益,给工程带来巨大的风险。同时,大面积的开挖不仅会阻塞交通,而且施工机械产生的噪音、振动会给周边居民的生活带来诸多不便。近年来,由于城市的拥挤,建筑的密集,对文明施工、环境保护要求的提高,地面与地下隧道的交通接线工程面临的问题越来越突出。为更好地解决地面与地下隧道的交通接线问题,在南京机场线地下与地面连接段隧道工程中研发使用一种地面出入式盾构法隧道建造施工技术。

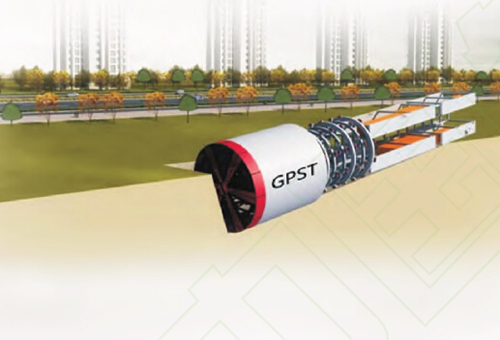

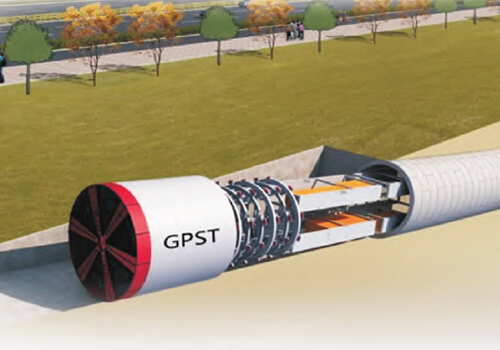

地面出入式盾构法隧道新技术GPST,是指盾构从地表始发,在浅覆土条件下掘进,最后在目标地点从地表到达。这种方法用盾构掘进替代暗埋段明挖,可以减小地面开挖面积50%~80%,减少搬拆迁和对周围环境的影响;以浅埋导坑替代深大工作井,可以减少施工风险和开挖方量,缩短建设工期。日本有类似工法的案例:文献提到了盾构急速下穿法URUP法;文献介绍了URUP法,并对此工法的特点及其在日本的应用实例进行了介绍。URUP法是针对没有始发井和到达井的暗挖地下道路、下穿铁路的地下通道、公路及其他公共设施的一种工法,和GPST工法相似。GPST工法在国内没有施工案例,国内学者、专家对此工法的研究比较少。南京机场线地下与地面连接段隧道工程中使用的GPST工法,在我国首次研究应用,相应的理论和技术研究对类似工程的设计和施工具有重要的借鉴意义。

本文基于南京机场线地下与地面连接段隧道工程,针对GPST工法特有的结构变形、接缝渗漏和轴线偏离等关键技术难点,介绍隧道变形控制、防水和盾构姿态控制等新技术。GPST新技术盾构地面示意如图1所示。

1 工程概况

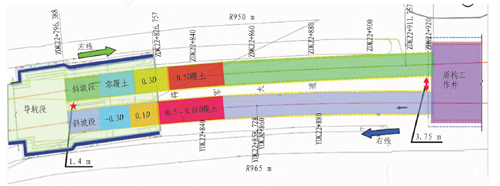

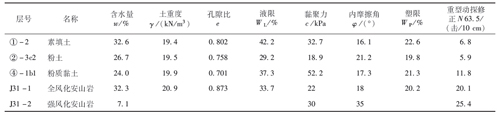

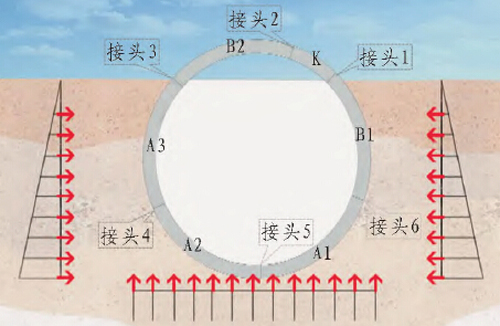

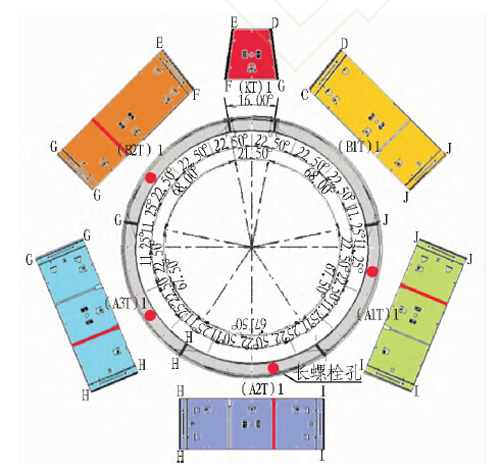

南京机场线秣陵站至将军站区间总长4460m,含地下隧道及地面高架,其中的地下与地面连接段作为首次采用GPST新技术的示范工程。该工程位于将军大道下,左右线隧道总长约258m。隧道管片外径为6.2m,厚度为0.35m,环宽为1.2m。管片环由3个标准块、2个邻接块和1个封顶块构成,采用错缝拼装。盾构先从盾构工作井始发至导坑地面到达,调头后从左线地面始发,返回工作井完成接收。沿线覆土工况为-0.3D(D为隧道直径)、零覆土、0.1D、0.3D、0.5D和斜坡段。示范工程隧道平面示意如图2所示。隧道断面主要处于①-2素填土、②-3c2粉土、②-1b2粉质黏土、④-1b1粉质黏土、J31-1全风化安山岩及J31-2强风化安山岩中。地下水静止水位埋深为2.4m。土层物理参数见表1。

(a)盾构地面始发

(b)盾构地面到达

图1 GPST新技术盾构地面示意图

图2 示范工程隧道平面示意图

表1 岩土的物理性质指标(平均值)

2 隧道变形控制技术

2.1 管片结构受力计算

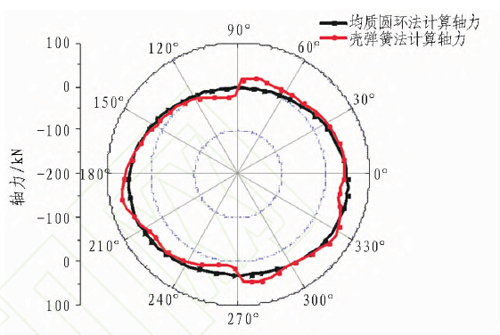

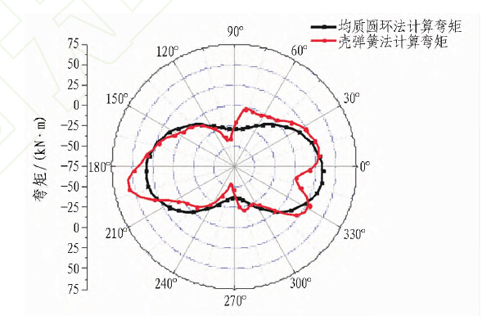

GPST管片受力状况不同于传统隧道,地面出入段隧道受力如图3所示。管片露出地面时,管片上部没有竖向外荷载。本文采用均质圆环和壳-弹簧管片模型进行计算,地面出入段隧道结构受力弯矩较小,轴力非常小,在-0.3D覆土工况时隧道顶部甚至出现轴力为拉应力的情况(如图4和表2所示),这对管片的受力和防水都极为不利。GPST技术的管片接头刚度差异较大,以-0.3D覆土工况为例(见表2),最大值为7668kN·m/RAD,最小值为600kN·m/RAD。同时,因为盾构正面压力小,管片纵向压紧力不足,造成管片拼装整体性较差、结构防水难度加大及盾构施工姿态控制困难。

2.2 结构设计

2.2.1 接头形式

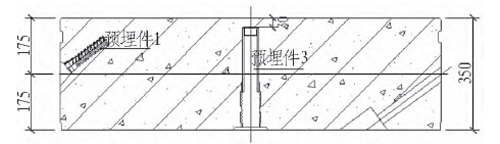

管片环缝及纵缝采用斜螺栓连接设计,如图5所示。斜螺栓具有管片接缝错台小和整环椭圆度小等特点,承受正负弯矩的能力较均衡,特别在负弯矩处接头刚度较大。

2.2.2 管片高精度拼装定位件

为提高拼装精度,管片设有定位销(位于管片环面)及定位棒(位于管片纵缝面)。

图3 隧道地面出入段管片受力模式

(a)轴力图

(b) 弯矩图轴

图4 埋深-0.3D工况图

表2 覆土-0.3D无超载工况接头弯曲刚度表

图5 管片斜螺栓结构(单位:mm)

2.3 管片稳定装置应用

管片稳定机构的作用是在盾构推进过程中能支撑和稳定管片,使管片保持形状,有效防止管片错台等现象的发生。管片稳定机构由支撑环、固定环、加强梁、工作平台等部件组成(见图6)。支撑环上分布有8个滚轮,滚轮由千斤顶控制伸缩支撑管片,滚轮可在管片上滚动,盾构推进带动整个管片稳定机构一同前进。

图6 管片稳定机构组成

3 隧道防水技术

3.1 纵向长螺栓设计

为提高浅覆土管片抗剪能力及接缝防水性能,每环管片增加4只纵向通长螺栓进行拉紧。纵向长螺栓设计进行了防水试验和仿真分析,通过三维数值分析,其纵向刚度提高了约2.5倍。纵向长螺栓位置图见图7。

图7 管片纵向长螺栓位置图

3.2 新型防水密封件

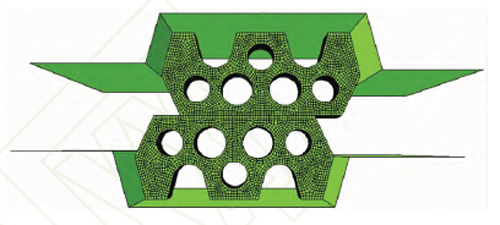

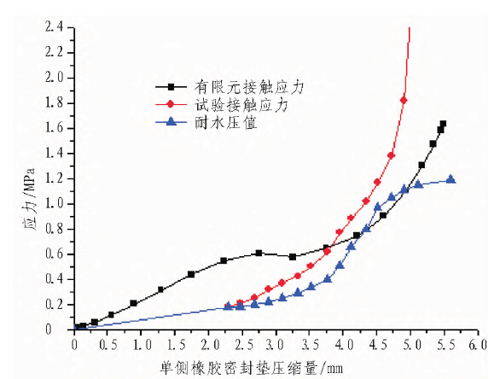

根据GPST新技术的要求,设计多种橡胶密封垫截面形式,从65度、55度、50度、45度4种硬度考虑材料。通过橡胶垫装配力数值模拟(见图8)和压缩试验(见图9)确定橡胶密封垫的装配力-压缩量曲线,通过一字缝和T字缝防水试验确定橡胶垫的防水能力曲线(见图10)及合理的错动和张开量控制指标,最后得到橡胶硬度为55度的新型密封件形式。压缩量对密封垫的防水性能影响较大,根据试验建议将压缩量控制在3.5mm以上,橡胶垫错动控制在8mm以内,密封橡胶垫的最小防水能力为0.31MPa,安全系数为2.58。

图8 错位量为5mm的计算模型

(a)防水试验的设备

(b)橡胶垫压缩截面试验照片

图9 橡胶垫压缩试验

4 盾构姿态控制技术

4.1 低围压进出土试验

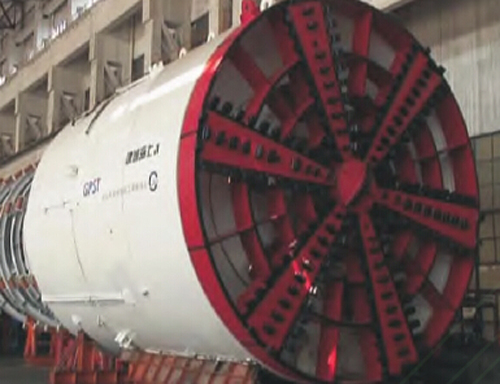

低围压下进出土困难,盾构姿态不易控制。在盾构装备上通过选型掘进试验,分析了刀盘的结构形式、刀具布置及开口率,采用了辐条式大开口率的刀盘结构(见图11),保证了低围压下盾构正面土体顺利进入土舱。

图10 硬度55度密封垫接触应力与防水能力曲线

图11 GPST大开口率盾构

4.2 GPST专有土体改良

通过改良材料选取、室内配合比试验及模拟试验研究出新的改良材料,其黏度>30s,比重<1.05g/cm3,使改良后的土体具有良好的塑性、流动性和均匀度,解决了土舱内无压力状态下螺旋机的排土问题,保证了开挖面的稳定与轴线的控制。

4.3 高精度监控系统

1)土压平衡高精度控制。在土舱内壁增设土压计数量,更准确和敏感地反映出土舱压力的变化。采用负反馈控制系统,提高土压波动的检测,设计新算法可同时调整螺旋机的出土量、刀盘转速和推进速度,能更精确地控制开挖面的土压平衡。

2)同步注浆高精度控制技术。配置2台施维英KSP-12注浆泵,共4个注浆点,单点单控,注浆量比例无级调速,注浆控制精度高,满足GPST施工的高精度要求。

3)螺旋机高精度控制技术。采用流量比例无级调速,PLC内置PID调节,精度高,可实现低于5mm/min速度下盾构推进的稳定性和对土体的微扰动。

5 示范工程应用分析

2013年1月成功完成了南京机场线GPST示范工程(见图12和图13),隧道变形控制在4‰以内,隧道轴线控制在±50mm,完全满足地铁隧道验收标准。具体情况如下:

1)地面出入段的管片变形控制。管片在拼装时横向变形为2‰~6‰,进入稳定装置后横向变形减小,最小可达1‰;管片脱出稳定装置后横向变形有所增加,但都在4‰内。

2)隧道防水控制。采用新型密封垫和1250kN的拼装压力及每环4只纵向拉紧螺栓等措施,隧道未发生渗漏现象,管片接缝张开量变化控制在1.5mm以内。

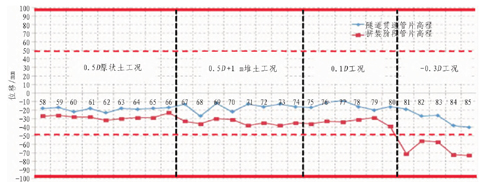

3)隧道轴线控制。隧道左右线成环管片高程均控制在±50mm以内,地面到达段隧道上浮基本控制在15mm左右。地面到达段隧道轴线变化曲线图如图14所示。

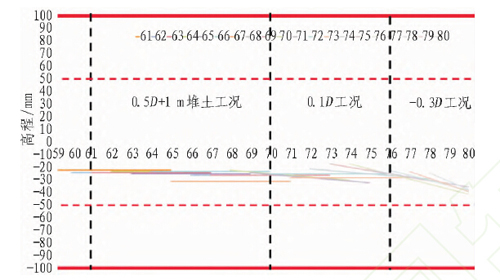

4)盾构姿态控制。通过对施工参数的优化以及盾构推进千斤顶行程差和坡度的控制,盾构在各工况段姿态控制良好。盾构高程和平面均控制在±50mm以内。地面到达段盾构高程姿态偏差折线图如图15所示。

图12 南京机场线盾构地面始发

图13 南京机场线盾构地面到达

图14 地面到达段隧道轴线变化曲线图

图15 地面到达段盾构高程姿态偏差折线图

6 结论与展望

1)GPST管片受力状况不同于传统隧道,主要从管片接头形式、管片高精度拼装定位件及管片稳定装置应用方面对隧道变形进行控制。

2)地面出入段盾构正面压力小,管片密封垫压紧力较小,采用管片拉紧长螺栓,从材料和结构方面改进,全面提高结构整体防水性能。

3)隧道处于负覆土或浅覆土工况之下,盾构推进轴线控制难度较大,成型隧道极易发生变形过大问题,主要从盾构前方进土、螺旋机排土和高精度等方面进行控制。

4)南京示范工程的成功应用验证了GPST盾构完全适应低围压工况下的施工要求,体现了隧道变形、防水和盾构姿态控制等核心关键技术的可行性和实用性。

GPST技术在地面直接始发和接收,省略了深大的工作井,减少了明挖施工,减少了建设资金的投入,降低了施工风险,缩短了建设工期,将节能、环保、低碳的建筑特色植入到地下空间开发领域。其在越江、城市公路和市政管道等地下大直径隧道领域,必将具有更广泛的应用前景。

转自:《隧道建设》