0 引言

在浅埋暗挖法隧道中,工作井扮演着极为重要的角色,在施工阶段,为洞内暗挖提供一个有效、可靠的工作空间; 在使用阶段,通过内部结构的二次施工转变为隧道的运营性功能建筑。暗挖隧道的具体工法可分为盾构法、矿山法、管幕法等,各种工法对工作井的使用需求不尽一致,如何在受限的条件下修建一个与暗挖隧道充分匹配的工作井是工程前期必须慎重考虑和妥善解决的问题。

盾构法、矿山法因采用的工程较多,其工作井设计经验积累也相对较丰富。耿亚梅等[1]采用四因素三水平正交试验法进行多因素系统分析,研究了软土地层大型盾构工作井合理支护参数。曹红林[2]研究了基坑中矿山法隧道进洞的设计与施工要点。对于利用管幕群作为超前支护的隧道研究则相对较少,尤其是大断面、形状不规则的暗挖隧道。陈鸿[3]总结了上海北虹路地道采用的管幕支护+ 矩形箱涵顶进的应用经验,其管幕段长126 m,顶管外径0. 97 mm,箱涵尺寸34. 2 m × 7. 85 m( 宽× 高) ,明挖工作井最大深度17. 251 m。杨慧林[4]研究了沈阳地铁新乐遗址站采用的新管幕法,其采取在管幕施工完成后,分段切管,在管内分块施作车站主体结构的做法,车站长179. 8m,标准段宽26. 2 m,高18. 9 m,最大覆土11. 2 m,顶管外径2. 0 ~ 2. 3 m。前述2 个管幕法工程具有一定的代表性,拱北隧道暗挖段较前者的不同之处在于,其规模更大、更深,地质条件更差。本文以拱北隧道管幕- 暗挖法工作井的设计为出发点,研究工作井设计的关键技术问题。

1 工程概况

1. 1 概述

港珠澳大桥拱北隧道位于珠海、澳门分界线处,隧道全长2 741 m,起于拱北湾海域,接拱北湾大桥,止于珠海茂盛围区域,接前山河大桥。隧道沿线途经边防部队营地、拱北口岸限定区域、边界分界河,沿线距离广珠城轨拱北站、澳门孙中山市政纪念公园、粤海国际花园小区等周边设施不到35 m。

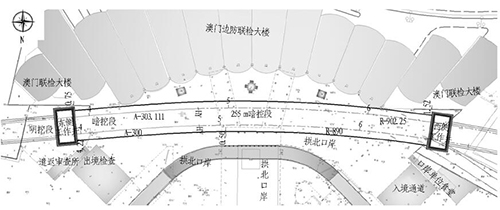

隧道按双向六车道高速公路的标准建设,设计速度80 km/h,建筑限界宽14. 25 m,高5. 1 m。隧道下穿拱北口岸段采用255 m 长的上下叠层卵形结构,按管幕- 暗挖法,冻结管幕间止水的方案实施,在其两端设2 座工作井; 隧道其余区段采用渐变的矩形结构,按明挖法实施( 见图1) 。

图1 拱北隧道口岸段平面图

1. 2 建设条件

1. 2. 1 地表环境

口岸北侧为珠海出入境联检建筑群,出入境人流最大约30 万人次/d,出入境车辆1 万台次/d; 南侧为澳门出入境联检大楼,均为多层框架结构,桩基础,桩长22 ~ 46 m。口岸东侧为拱北湾海域,岸边为边防部队营地; 口岸西侧为军事管制的珠海、澳门分界河。口岸内地表管线主要有污水、雨水、电力、国防光缆等。

1. 2. 2 工程地质

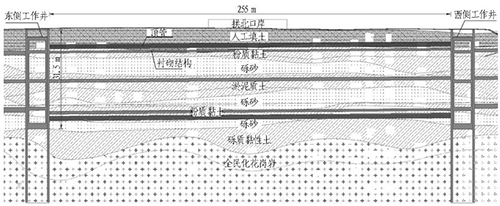

工程区域地层自上而下主要为: ①人工填土、③1含淤泥质砂、③2粉质黏土、③3砾砂、④3淤泥质土、⑤2砾砂、⑤3粉质黏土、⑥2砾砂、⑦2砾质黏性土、⑧1全风化黑云母斑状花岗岩( 见图2) 。三次海进海退的海侵升降运动形成该区域的软土层分布,表层软土具高压缩性、高灵敏度的特点; 第2、3 层软土均为欠固结土,稳定性差,地基承载力差。砾质黏性土为风化残积层,具有遇水浸泡易软化崩解、水理性较差的特性。

图2 地质纵断面

1. 2. 3 水文地质

地下水主要赋存于第四系沉积层的孔隙和基岩裂隙中,属孔隙水和裂隙潜水。上层潜水水位为天然地面以下1. 90 ~ 3. 50 m。潜水一部分接受大气降水的入渗补给,另一部分接受海水潮汐补给。

1. 3 管幕- 暗挖法概况

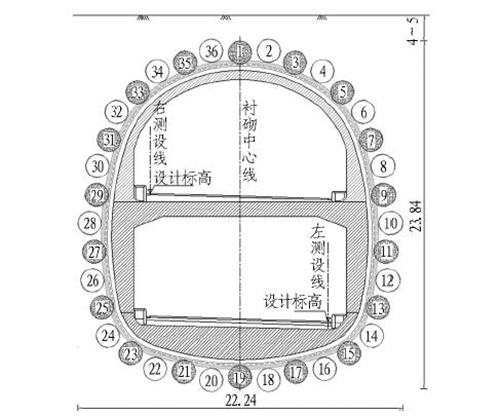

暗挖段工法概述为: 在隧道周围采用36 根1 620 mm的钢管幕作为超前支护,管幕间隙35 cm,利用冻结法对钢管间隙土体进行冻结封水,使管幕和冻土形成密闭的帷幕,在管幕+ 冻结的强支护下进行洞内分台阶、分部开挖,并进行隧道结构的施工。隧道最大影响宽度22. 24 m,高度23. 84 m,平均覆土深度4 ~5 m[5 - 7]( 见图3) 。

图3 暗挖段典型横断面图( 单位: m)

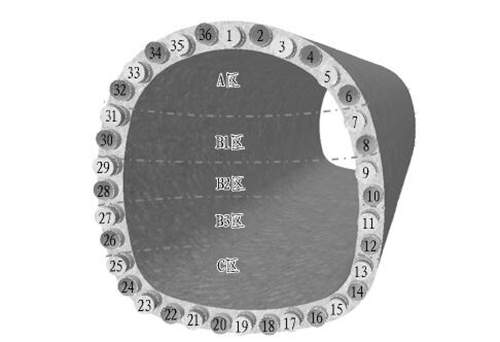

整个施工过程主要包括以下工序: 1) 在口岸东、西侧分别修建1 座工作井; 2) 在工作井内施工36 根顶管,在管内安装好冻结设备; 3) 对顶管间土体实施分区、分段控制性冻结,形成管幕冻土复合帷幕( 见图4) ; 4) 多台阶分步洞内开挖,并开始隧道衬砌施工;5) 当暗挖段贯通后,工作井封顶,施工洞内附属结构、交通工程等设施。

2 工作井设计的关键点

从暗挖段的工序可以看出,整个过程始于工作井,止于工作井。工作井设计的难点在于以下几方面:

1) 如何在线位确定,且工程造价、风险、周边环境影响均可控的前提下,对工作井进行合理选址。暗挖段预算造价约120 万元/m,受新技术掌握程度的制约,工程实施风险高,其长度宜适当控制。若暗挖段长度偏小,工作井施工需部分拆除口岸通关建筑,可能会中断口岸通关,社会负面影响过大,从该角度考虑,暗挖段长度不宜过短。

图4 暗挖段分区分段冻结

2) 如何构建规模合理的地下工作空间。暗挖段的施工工序均需在井内或通过井内实施,井内空间应能包络诸如顶管、冻结、暗挖等所有施工工况。

3) 如何在场地受限、地表沉降控制严格的前提下,选择合适的实施方案。在施工期间,口岸内通关建筑、地表管线不能被破坏,沉降按5 cm 控制。

4) 如何在多工序交叉的环境中进行可靠的结构设计。在工作井内需完成基坑开挖、主体结构浇筑、顶管顶进、暗挖破洞等施工工序,运营期还需在井内设置车行通道、消防楼梯、消防电梯; 因此,结构设计需既保证自身安全,又满足施工、运营的需要。

3 工作井设计采取的主要对策

3. 1 多因素交叉耦合法选址

本处工作井选址是在宏观层面已明确的前提下,综合各个影响因素,研究工作井具体设置在何处最优的问题。影响工作井选址的因素,可以归纳为工作井外部的自然条件和自身的条件要求。假设拱北口岸的原状自然条件为一个完整的自然系统N,工作井自身的条件要求为一个完整的工程系统P,工作井选址耦合的思路就是使自然系统N 和工程系统P 达到最佳融合[8]。

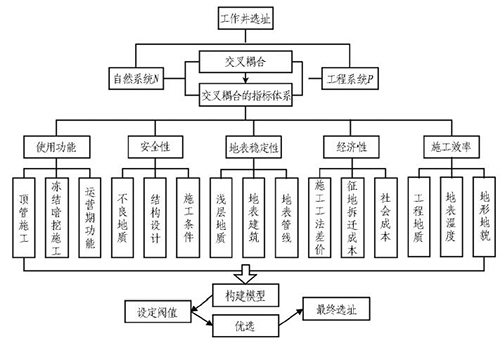

构建本工程的自然系统N 和工程系统P 的交叉融合后归一化指标体系C = { 使用功能C1,安全性C2,地表稳定性C3,经济性C4,施工效率C5} ,如图5所示。设F( 0≤F≤1) 为N、P 系统交叉耦合后最终评价值,则F =Σ5i = 1ωiCi,式中ωi为第i 个交叉指标Ci所对应的权重( 0≤ωi≤1,且Σ5i = 1ωi = 1) ,取最大的F值作为推荐方案。

将口岸中间里程桩号设为坐标原点,x 为工作井端头至坐标原点的距离,取95 ~ 140 m 作为x 值的比选区间,x 每次变化5 m。对于x 值的变化,从使用功能角度评估对顶管、暗挖施工难度以及运营期功能实现的影响; 从安全性角度,考查不良地质、结构设计、施工条件的影响; 从地表稳定性角度,考查对浅层地质、地表建筑、管线变形的综合影响; 从经济性角度,考查工法差价、征地拆迁、社会成本的影响; 从施工效率的角度,考查工程地质、地表交通、地形地貌的影响。设指标Ci的主要影响分别为Qi、Wi、Hi,则Ci = μ1Qi + μ2Wi + μ3Hi,式中μj为权重系数,Σ 3j = 1μj = 1。

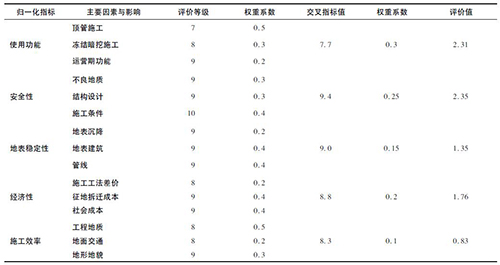

将影响因素Qi、Wi、Hi划分为10 个等级,采用德尔菲法对专家、项目设计人员进行调查,得到因素评价等级以及权重系数[9]( 见表1) 。

图5 多因素交叉耦合指标体系框架图

表1 评价指标体系表( 东侧工作井x = 130 m)

当东侧工作井x 取130 m、西侧工作井x 取125 m 时,F值最大,此时,2个工作井端头距离为255 m。采用本方法选址,可系统地考虑影响因素,但也易受人为主观因素的影响; 因此,在调查时必须选择熟悉工程方案的技术人员。

3. 2 改进群管工作井限界计算公式

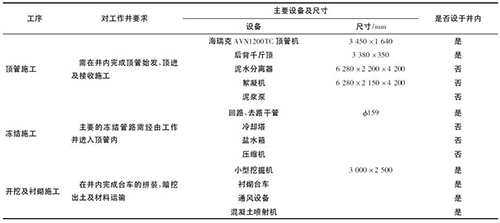

要分析工作井内的施工空间需求,就必须对井内实施的各项施工工序进行分析。暗挖段施工各个工序所涉及的设备及要求如表2 所示。

表2 暗挖法施工涉及的主要设备[10 - 11]

从表2 可以看出,对工作井空间起控制性的工序是顶管施工,其设于井内的设备最多、占地最大。

针对顶管工作井的限界计算,中国工程建设协会标准CECS 246: 2008《给水排水工程顶管技术规程》、上海市工程建设规范DJ /TJ08—2049—2008《顶管工程施工规范》均给出了单根顶管施工的井内限界计算公式,其在长度、宽度、深度方面留足了操作余量。

当在井内顶进36 根1 620 mm 钢质顶管时,若按“规范公式”预留操作余量,将导致工作井尺寸过大,加大了工程规模及地面协调难度,且管幕间隙过大,也不利于后期暗挖施工防水。

在规范公式的基础上改进操作余量的预留,提出管幕施工工作井限界计算公式,如式( 1) 、( 2) 、( 3) 所示。

L≥max{ l1,l2} + l3 + l4 + l5 + k, ( 1)

B≥b + s, ( 2)

H = h1 + d + h2。( 3)

式中: L 为工作井内净长度; l1为顶管机长度; l2为顶管管节长度; l3为千斤顶的最大工作长度; l4为后座和顶铁的厚度; l5为洞口止水装置厚度; k 为安装及操作余量; B 为工作井内净宽度; b 为群管最大外边缘宽度; s 为顶管两侧操作宽度; H 为工作井底板最小深度; h1为管幕群中最深顶管覆土层厚度; h2为考虑管底轨道的管底操作空间; d 为顶管直径。

在本工程中,顶管机长3. 45 m,单根管节长4 m,千斤顶长3. 38 m,后座和顶铁的厚度1. 5 m,洞口止水装置厚度0. 6 m,安装及操作余量1. 2 m,则工作井内净长度L≥10. 68 m。管幕群最大外边缘宽度22. 25m,顶管单侧操作宽度0. 55 m,则工作井内净宽度B≥23. 35 m。管幕群最深顶管覆土厚度27 m,顶管直径1. 62 m,轨道及管底操作空间0. 74 m,则工作井内净深度H≥29. 36 m。

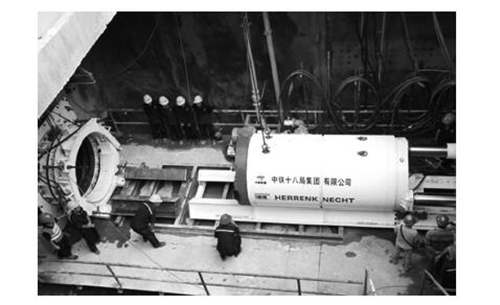

工作井实际采用的限界尺寸为23. 5 m × 10. 7m × 29. 36 m( 宽× 长× 深) 。截至2015 年6 月,所有顶管均已完成,其提供的地下工作空间满足了36 根顶管顶进施工的需要( 见图6) 。按本公式计算得出的工作井限界,在实际施工时,相邻顶管不宜组织连续施工作业,否则会存在较多的相互影响。

图6 井内顶管施工

3. 3 明挖法实施顶管工作井

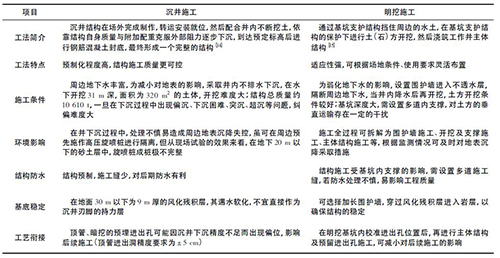

滕俊刚[12]、贲柯[13]分别结合顶管工程实践,就顶管工作井的施工工法,介绍了常见的结构型式、施工应用、适用条件、优缺点、制约因素等。根据本工程的实际情况,列表对比明挖法与沉井法,如表3 所示。

从表3 可以看出,本工程采用明挖法在施工条件、环境影响、基底稳定、工序衔接方面具有明显优势,因此现场施工采用明挖法实施。明挖法因逐层开挖,设置的内支撑成为其他施工工序的主要干扰,需要优化结构方案,减少支撑设置。

表3 工作井施工工法对比表

3. 4 全寿命周期结构设计

全寿命周期结构设计,即工作井的结构应满足明挖施工、顶管施工、暗挖施工、运营使用等各阶段的使用功能需求[16]。因受施工交叉的影响,工作井施工期可设置的结构构件远少于运营期; 因此,在工作井的全寿命结构设计中,最不利的工况在施工期,分别为顶管施工期和暗挖破洞期。

3. 4. 1 采用逆作法施工工作井

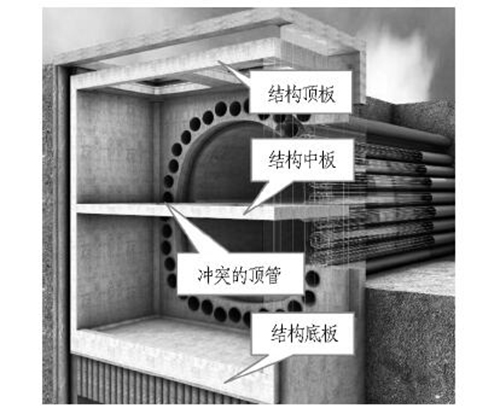

顶管沿隧道周边全断面布置,其在中部有4 根顶管与工作井结构中板直接冲突。若在工作井施工期不设结构中板,仅整体加大结构构件尺寸,因工作井结构顶板与底板的中心距离达到27. 7 m,竖向跨度偏大,工作井侧墙的水平变形、裂缝控制均难以满足规范控制要求。如能在施工期设置结构中板,工作井的结构受力、整体稳定性将大有改观,但需要解决冲突顶管与结构中板如何实现受力、施工平稳过渡的问题( 见图7) 。分别研究了明挖顺筑法和逆作法来实施工作井。

1) 明挖顺筑法。基坑按随挖随撑的原则开挖至坑底,先完成基坑封底,然后在临时搭建的施工平台上施工中部4 根顶管,之后,及时施工结构中板与侧墙。需设置8 道内支撑,换撑1 次( 见图8) 。

2) 逆作法。工作井按明挖逆作法设计,在基坑开挖时即施工主体结构板,部分基坑内支撑与结构板联合设置,结构板钢筋通过钢筋接驳器与预留在地下连续墙中的钢筋相连。局部调整顶管施工工序,在基坑开挖时,遇到与中板有冲突的顶管,即在临时平台上提前将有冲突的顶管顶完( 见图9) 。

图7 工作井主体结构示意图

图8 明挖顺筑法基坑支护方案

图9 逆作法基坑支护方案

逆作方案相较于明挖顺筑方案,基坑内支撑结合结构板设置,只设置6 道钢支撑,避免了设置混凝土支撑和换撑。虽增加了施工中部4 根顶管临时封底的费用,且因交叉施工,施工费用较常规施工高,但总造价仍然降低了39. 12%,工期增加1 个月。

3. 4. 2 井端头设置洞口环梁

顶管施工需要在出洞面地下连续墙上开凿36 个直径为1. 62 m 的孔洞,暗挖施工分别在中板上、下开凿2 个118、147 m3 孔洞。地下连续墙墙幅宽度5. 5m,采用柔性接头。当多次开洞后,出洞面地下连续墙被分割成零碎的多个部分,在坑外水土压力的作用下,墙体失稳风险大( 见图10) 。

图10 被剪断地连墙示意图

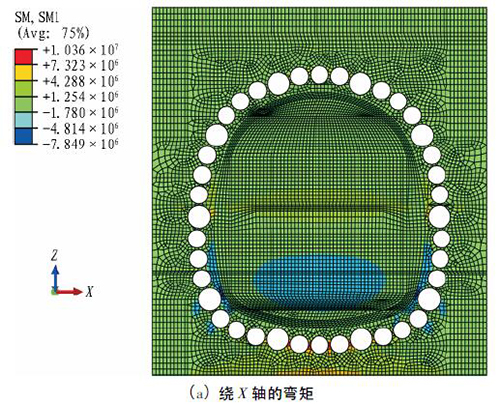

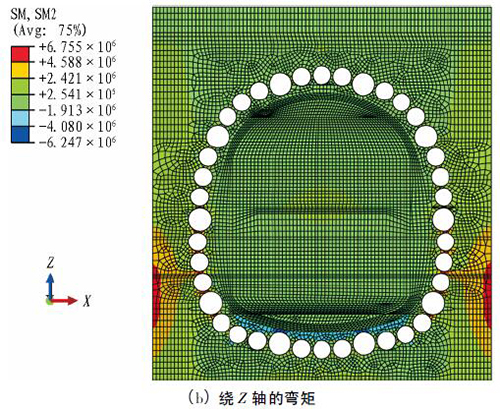

采用有限元分析软件ABAQUS 建立工作井的三维受力模型进行分析,从计算结果可以看出,在顶管开洞位置及其周边结构受力复杂,且该位置受力有突变、增大的趋势( 见图11) 。

图11 受力示意图

采取的措施如下: 在出洞面结构侧墙处设置洞口环梁,将顶管包裹,洞口环梁向中部伸进0. 55 m,使其能起到卡环的作用,以确保出洞面墙体不发生倾覆性失稳。在混凝土与顶管之间设置钢质套管,利用钢筋与钢质套管整体连接,然后一起浇筑至混凝土中,洞口环梁随工作井侧墙施工时一起施工。

4 结论与建议

1) 拱北隧道管幕- 暗挖法工作井设计的关键是工程选址、限界拟定、实施方案选择、结构设计。

2) 多因素交叉耦合法选址考虑了多种因素的影响,其用于选址系统性更强,但其评定方法、指标还需要通过更多的工程进一步积累和完善。

3) 对于管幕- 暗挖法工作井限界的拟定,选择合理的井内施工预留量是确定工作井限界的关键。

4) 在临海软土地层,且周边建筑密集的建设环境中,修建深大顶管工作井采用明挖法在施工安全、减小地表变形等方面更有优势。

5) 在管幕- 暗挖法隧道工作井的全寿命周期结构设计中,因存在施工干扰的影响,最不利的工况一般在施工期。

摘自:隧道建设