[荷兰] 汉•阿德拉米尔

[奥地利] 安东尼娅•科纳罗 著

冯 环 译

严金秀 审

城市地下空间的安全、有序、高效开发与利用,是诸多学者、建设者、管理者普遍关注的热点话题之一。

本书基于城市地下空间一体化、可持续发展的理念,结合世界范围内的诸多典型地下空间工程应用,深入浅出地向读者揭示了地下空间开发与利用的思路、方法与路径,探讨了如何通过应用地下空间开发的最优方法来规划和打造未来城市。

本书适合的读者对象包括土木工程师、城市规划师、城市设计师、城市建筑师、相关政策制定者,以及对城市发展及建筑环境未来发展感兴趣的人士。

中文版序

严金秀

随着城市化进程的不断推进,城市人口的快速增长,当前城市可持续发展正面临诸多挑战,如土地资源紧缺、公共空间稀少、交通拥堵、环境污染等。而全球气候变化和日益频发的自然灾害,也对城市的气候适应能力和防灾抗灾能力提出了更高要求。面对上述挑战,世界上许多城市已纷纷将目光投向了地下空间这一经常被忽视的城市“资产”。城市地铁和地下交通网的建设,不仅缓解了地面交通压力,还减轻了汽车尾气对环境的污染;利用地下空间建造购物中心、博物馆、水管理设施、工厂、 学校等,则释放了大量地面空间,将地面空间用于城市地面绿化,既降低了城市热岛效应,也增加了公共空间,提升了城市宜居性;将基础设施建在地下,当遭遇地震、风暴、洪涝等自然灾害时,相比于地面结构,地下结构更有利于防灾抗灾,增强城市韧性。不过,正如本书的两位作者所指出的,虽然地下空间越来越 受到重视,但地下空间的开发利用往往“各自为营”,缺乏“参与型、一体化、可持续”的规划与管理,由此也就导致了地下空间的严重拥堵,阻碍了相关空间未来的开发利用。如何改善这种各自为营、先占先得的地下空间开发模式,避免地下空间出现混乱和拥堵,是本书重点关注、探讨和尝试解决的问题。

本书的两位作者目前担任国际隧协地下空间委员会(ITACUS)的联合主席。国际隧协(ITA)成立于 1974 年,一直致力于促进全球隧道和地下空间更好发展。以创新的方式利用地下空间,从而造福公众,保护环境并促进可持续发展,正是国际隧协当前的工作目标之一。国际隧协下设四个委员会,其中就包括地下空间委员会,主要负责倡导和促进地下空间的规划和利用。本书是两位作者长年以来对地下空间领域进行思考、探索和实践的学术结晶,对地下空间开发利用所涉及的各个方面做了深入探讨,提出了新的理念和范式,对当前世界各地城市地下空间开发的参与者颇具启发性。本书并不仅仅将地下空间开发视作城市用地紧缺的“被动”解决方案,而是认为地下空间开发本身就是城市可持续发展的重要方面。由于地下空间开发通常是不可逆的,且对地下结构、资源、能源、生态系统具有影响,因此,只有将地下空间置于过去、现在和未来这三个时间维度之下,纳入城市可持续发展总体规划中进行“立体”考量,才能使地下空间真正融入城市“肌理”,实现地下空间的最优利用以及人与自然的和谐相处。

正如两位作者所倡导的,我们需要建立一 种以“各方参与、相互协作、充分认识和多用途创新方案”为基础的城市地下空间开发新范式。我真心希望,我们隧道工程师能与城市决策者、规划师、建筑师、地质学家等展开“空间对话”,携手打造可持续、有韧性、包容且宜居的理想城市。

自序

随着我们进入人类世(Anthropocene)—人为干预影响地球自然系统的时代,人类便开始面临巨大挑战。身处这个转型期,我们需要寻求人与自然、人与人之间的全新平衡。这种平衡在于人与人之间以及人与自然之间的和谐共处。在这个转型期,我们必须探求打破陈规、指引未来的新范式。有人把目光投向外太空,认为那里才是人类的未来归宿。但我们认为,在人类可以离开这个星球、另觅其他家园之前的过渡时期,我们应该审视地下空间的潜力与价值。

我们痴迷地下空间的原因在于它呈现出的鲜明对比:一端是以实用为目的的运用,由此也就显得原始、阴暗,如 19 世纪奥斯曼(Haussmann)设计的巴黎下水道系统;另 一 端 则 可 归 入 现 代 建 筑 的 范 畴, 如 佩 罗(Perrault)的作品—巧妙地运用土壤,紧密连接地面与地下空间,使种种结构呈现出美妙绝伦且带有诗意的形态,从而改善了城市肌理,打造出受人喜爱的公共空间。引领专业人士乃至大众认识、走进这一看不见的空间是城市规划师的职责所在。唯有揭开面纱,为人所见,地下空间才有机会被用来打造未来城市。

未来城市的特点包括可持续性、韧性、包容性,以及最重要的一点——宜居性。地下空间在未来智慧城市的存续与发展中扮演着举足轻重的角色,因此知晓、了解和懂得地下空间的作用十分关键。而参与型、一体化、可持续的规划与管理是实现这一目标的途径。

我们希望本书能够增进人们对地下空间的认识,本书的成书过程是一个从“着迷”转变为“真正热爱”的发现之旅。哲学家约翰•罗尔斯(John Rawls)曾说,人们各有各的观点与抉择,但同时又被一层“无知之幕”屏蔽了其他观点。我们真诚希望,此书能够为诸位读者揭开地下空间的面纱,揭开遮蔽地下空间存在的“无知之幕”。

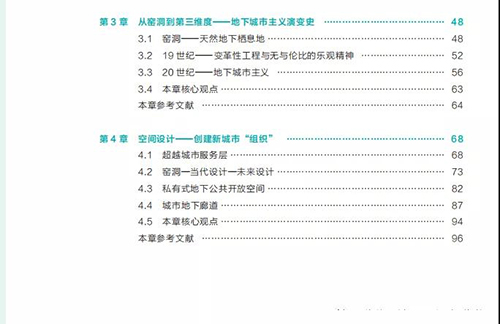

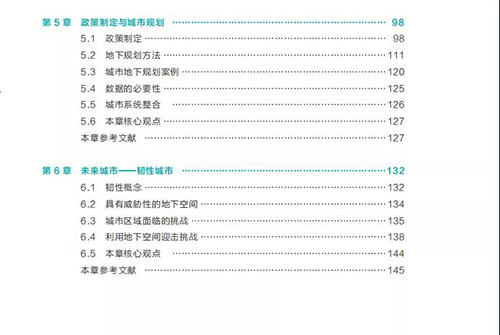

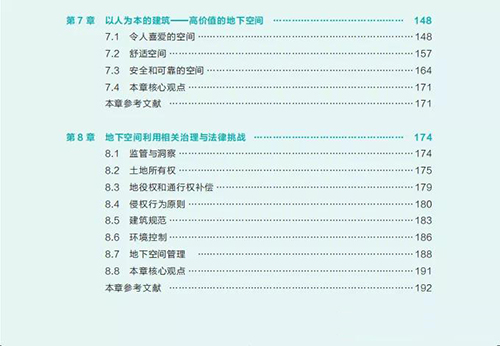

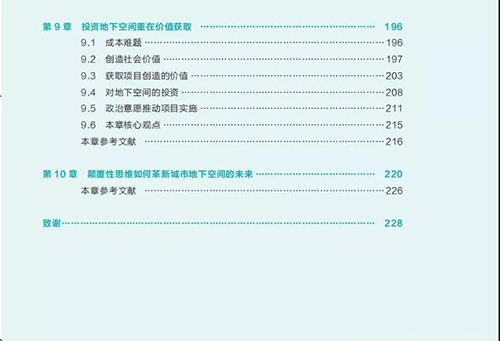

目录

样章试阅