1 工程意义

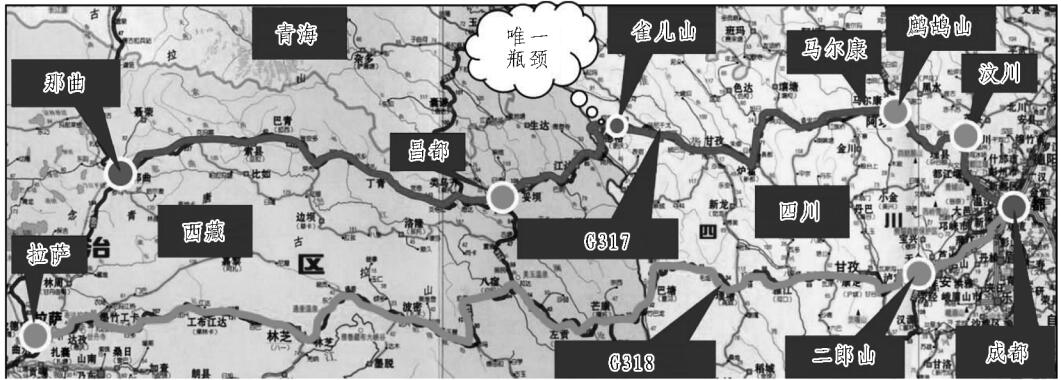

国道 317 线也称为川藏公路北线,起于四川成都,止于西藏那曲,全长 2 030 km,是连接四川省与西藏自治区的重要通道。 雀儿山主峰海拔 6 168 m,常年冰雪覆盖,雀儿山段原路长约 30 km,公路通过垭口海拔高度为5 050 m,地势险峻、气候恶劣、地质复杂,每年仅 2 个月无降雪,雪崩、泥石流、冰雪等灾害频繁,灾难性的交通事故时有发生,被称为“中国最危险公路”、“川藏第一高、川藏第一险”,是国道 317 线海拔最高、路况最差、行车最险路段,成为制约全线畅通的主要瓶颈。 雀儿山隧道项目地理位置如图 1 所示。

图 1 雀儿山隧道项目地理位置图

雀儿山隧道通车后较原路节约里程 19. 4 km,降低海拔高度 800 m,绕避了原公路 3 处共长达 4. 7 km 的雪崩易发危险段,6 处共 2 220 m 泥石流段,以及大量的冻土、滑坡、雪害、冰害等安全隐患严重段,彻底改变了国道 317 线雀儿山段的路况。 长久以来的交通瓶颈被彻底消除,过往车辆只需 10 多 min 就可以穿过雀儿山,不必再绕行长达 2 个多 h 的危险山路,保障了雀儿山段以及国道 317 线全线全年安全畅通,“冬过雀儿山,如过鬼门关”彻底成为历史。

雀儿山隧道建设形成的高海拔隧道勘察设计和施工成套技术,为保障雀儿山隧道的顺利施工、竣工以及长期的通车运行奠定了坚实的基础,取得了国内外领先的多项创新性技术成果,在类似高海拔隧道中进行了广泛的推广应用。

2 工程概况

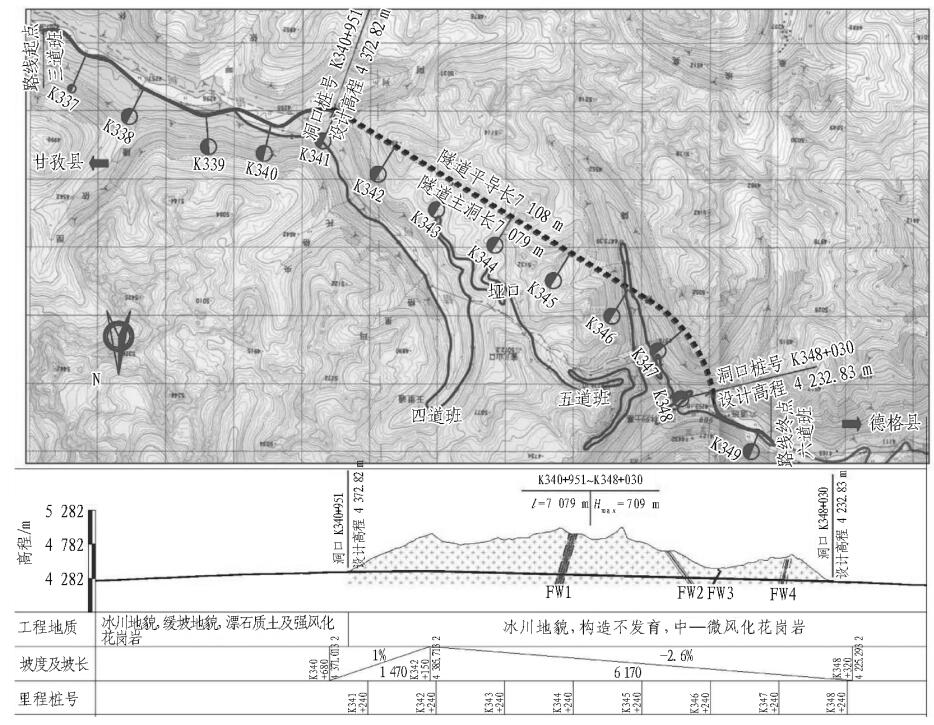

国道 317 线雀儿山隧道工程是国家重点建设项目,起于雀儿山三道班,经错柯沟、雀儿山隧道和色曲河,止于雀儿山六道班,路线全长 12. 997 km,其中隧道长 7 079 m,通风救援平导长 7 108 m(平导与主洞平行设置,净距第 7 期 郑金龙, 等 : 高海拔雀儿山隧道建设关键技术创新与实践25 m),隧道进口海拔 4 373 m,出口海拔 4 232 m。 隧道两端洞口段为第四系堆积层,受 F4(错坝断裂)影响,隧道

穿过 4 条次级断裂,洞身岩性以花岗岩为主。 项目按二级公路标准建设,设计速度 40 km / h,路基宽度 8. 5 m,隧道建筑限界 9. 0 m×5. 0 m,平导建筑限界 4. 5 m×5. 0 m,设计荷载为公路Ⅱ级,隧道防水等级为一级,二次衬砌混凝土抗渗等级不小于 S8。 雀儿山隧道平纵示意图如图 2 所示。

图 2 雀儿山隧道平纵示意图

3 工程特点与难点

雀儿山隧道是世界上海拔最高的超特长公路隧道,最大埋深 707 m,地处高海拔-寒冷-缺氧地区,工程建设面临恶劣的气候条件,不仅严重影响施工安全、施工进度和施工质量,同时也对使用寿命和运营安全造成不利影响。 含氧量低、气温低、隧道超特长为本工程最大特点与难点。

1)在海拔 4 300 m 修建 7 km 的超特长隧道,既无成熟规范提供理论支撑,又无工程实例借鉴,隧道设计与施工只能从零探索与总结提炼。 高海拔特长隧道结构抗防冻措施、施工制氧供氧技术和通风技术等需要进行系统研究与工程实践。

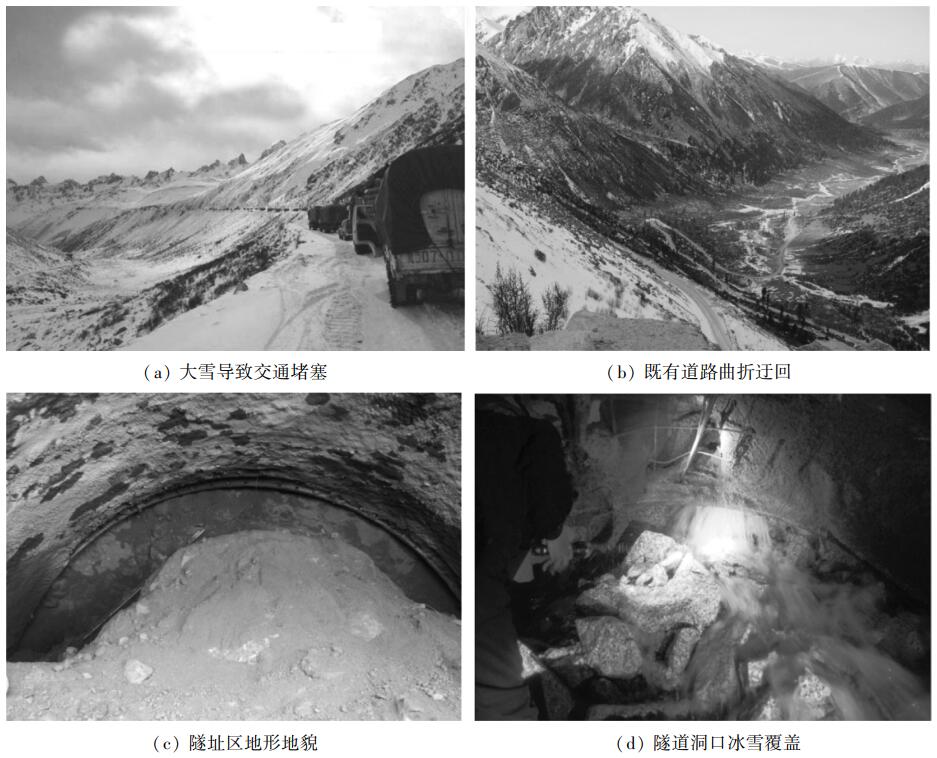

2)隧道洞口最冷月平均气温为-9. 5 ℃ ,极端气温为-40 ℃ ,冬季施工期超过 4 个月,最大冻结深度为 143cm,隧址区昼夜温差大、冻胀冻融荷载交替作用,易导致隧道主体结构产生冻胀破坏,不仅严重缩短隧道结构的正常使用寿命,还会危及行车安全。

3)洞口平均含氧量仅为平原区的 58. 5%,冬季隧道内含氧量更低,低温缺氧的隧道环境对施工人员身体健康和施工效率带来不利影响,同时对隧道的施工通风、施工工艺、隧道施工机械性能提出更高要求,建设施工难度极大。

4)隧道地质条件复杂。 洞口段穿越 110 m 冰碛及冰水堆积层,地层以块碎石土为主,局部夹大块孤石,坍塌、变形、掉块风险高;洞身穿越错坝断裂的 4 条次级断层,涌突水、坍塌风险高;隧道埋深超过 500 m 以上的完整性较好的花岗岩段,存在弱—中等岩爆风险。 雀儿山隧道恶劣气象环境与复杂地质条件如图 3 所示。

图 3 雀儿山隧道恶劣气象环境与复杂地质条件

4 工程建设关键技术

雀儿山隧道项目贯彻执行“技术可靠、方案可行、经济合理、以人为本”的指导方针,通过前期详实的地质勘察和充分的方案论证,施工期间的科技支撑和应用验证,建设团队克服了高寒高海拔超特长隧道的诸多关键技术难题,在隧道选线、隧道通风、抗防冻、制氧供氧、清洁能源利用等方面形成了成套技术,取得了多项创新成果,实现了高海拔隧道安全、优质、高效建设目标。

4. 1 高海拔隧道气象观测与气象选线方法

针对高海拔隧道工程特点,为绕避冰雪冻害、降低建设难度、保障运营安全,项目首创高海拔隧道“气象选线”的设计理念,在隧址区建立了 2 套自动气象观测站,在海拔 3 800~5 050 m 设立了 7 个人工流动监测点,开展了历时 2年不间断气象监测,实测了隧址区不同海拔高度的气温、气压、含氧量、风向、地温、冻土、降水、积雪等气象要素,得出了气象要素随海拔高度的变化情况,推算了 50 年一遇的气候值,分析了隧址区存在的主要气象灾害。

通过高海拔寒区越岭隧道“气象选线”方法的应用,雀儿山隧道在海拔 4 200~4 600 m 内 2 个走廊带、7 个隧道轴线方案中,充分考虑地形、地质、气象等条件,结合隧道洞口地形、造价、运营安全等因素,最终采用隧道长度7 079 m、海拔高度 4 373 m 的ⅠA 轴线方案,洞口选择在相对场地开阔的台地上,洞口段轴线与洞外自然风主风向大角度相交,有效避免了风吹雪、雪崩等气象灾害。

图 4 雀儿山轴线方案比选示意图

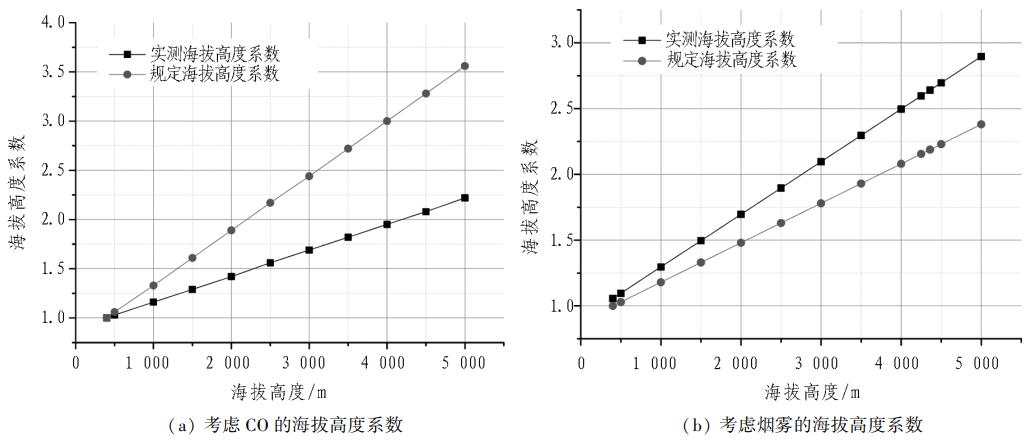

4. 2 高海拔隧道通风海拔高度系数实测与应用

目前隧道通风设计规范中海拔高度系数一般用于 2 200 m 以下,海拔 2 200 m 以上作直线延伸。 为获得隧址区准确的海拔高度系数,项目组多次往返成都至雀儿山垭口实测海拔 400~5 050 m 的汽车尾气排放量,取得基础数据 5 000 多组,建立了高海拔隧道通风海拔高度系数计算方法,明确了适用于海拔 5 000 m 的隧道通风计算新标准,填补了高海拔隧道海拔高度系数技术空白,为高海拔隧道施工及运营通风、制氧供氧提供了有力的技术支撑。 高海拔隧道通风海拔高度系数修正如图 5 所示。

图 5 高海拔隧道通风海拔高度系数修正

1)在施工通风设计中的应用。 应用实测烟雾海拔高度系数计算可知,独头压入式通风无法满足距离洞口 1 100 m 以上的作业环境要求。 测试发现双通道巷道式通风较单通道巷道式通风节能约 17% ,三通道巷道式通风较单通道巷道式通风节能约 25% 。 考虑到通风系统布置要求,现场在海拔 1 000 ~3 600 m 段采用单通道巷道式通风,海拔 3 600 ~ 4 400 m 段采用双通道巷道式通风时,保证了洞内良好的施工环境。

2)在运营通风设计中的应用。 在雀儿山隧道运营通风计算中,隧道通风由稀释 CO 控制,采用实测海拔高度系数,可减少射流风机 20 台,通风总功率降低 654 kW。

4. 3 高海拔隧道综合抗防冻设计技术

雀儿山隧道隧址区属典型的高原山岭高寒气候,气候寒冷,气温日差较大,随海拔高度增加气温降低、积雪及结冰日期增长、积雪厚度增大、气象条件越恶劣。 隧址区最大冻土深度为 143 cm,最冷月平均气温为-9. 5 ℃ ,隧道抗防冻是保障隧道安全运营、提高隧道使用寿命的关键。

冻胀是产生冻害的前提,但并非所有冻胀都导致冻害。 从对冻胀是否容忍的角度,工程措施上可分为防冻技术和抗冻技术 2 类。 温度、围岩和水文条件是隧道冻害产生的基本三要素,隧道抗防冻技术措施主要针对这三要素来消除或减小冻胀程度,进而解决隧道的冻害问题。

4. 3. 1 隧道衬砌结构保温设计

综合考虑了黑川希范公式计算值、隧道通风和地下水流速影响,并参考鹧鸪山隧道、昆仑山隧道和风火山隧道的保温设防段长度设计,雀儿山隧道确定主洞和平导洞口保温段长度分别为 850 m 和 1 050m,保温层敷设方式采用贴壁式,保温材料为 5 cm 厚的聚酚醛材料。 雀儿山隧道衬砌结构保温设计如图6 所示。

图 6 雀儿山隧道衬砌结构保温设计

4. 3. 2 隧道衬砌结构抗冻设计

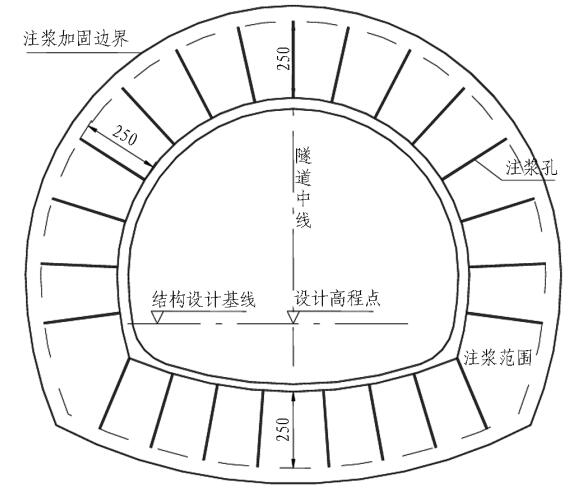

为提高雀儿山隧道衬砌结构抗冻性能,对洞口地下水丰富段落采用周边注浆处治,加固围岩的同时封堵地下水向隧道周围渗透的路径;同时在隧道主洞及平导洞口保温防冻段(主洞 850 m、平导 1 050 m)二次衬砌中掺加纤维素纤维提高混凝土的抗开裂和抗渗性能。 雀儿山隧道抗冻注浆设计如图 7 所示。

图 7 雀儿山隧道抗冻注浆设计 (单位: mm)

4. 3. 3 隧道防排水系统设计

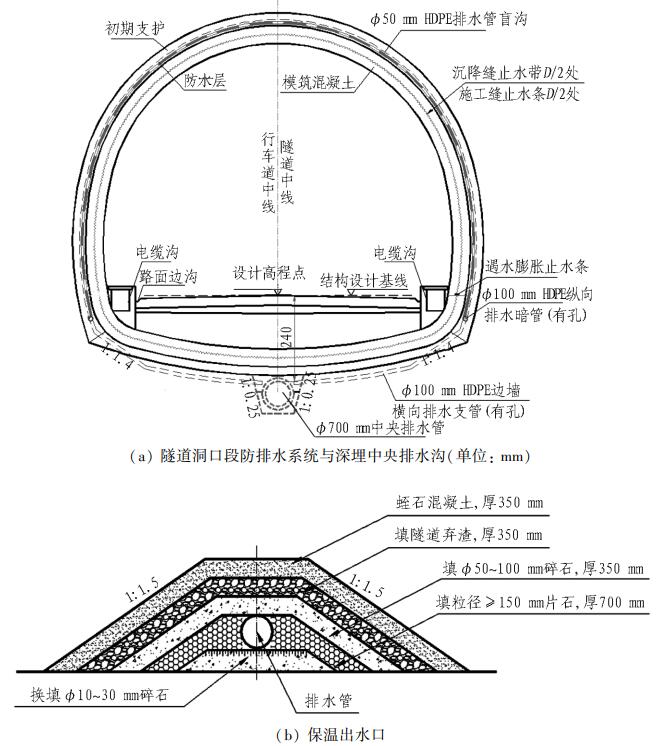

雀儿山隧道洞口 500 m 范围设置深埋中央排水管,排水管埋于仰拱下方,保证管内水面低于最大冻结深度,并加密设置墙背环向和隧底横向排水管,管内水通过保温出水口排泄至地表; 洞口段设置较大纵坡,增加排水效率,防止隧道周围地下水冻结淤积; 采用背贴式、中埋式止水带处理接缝。 雀儿山隧道防排水系统设计如图 8 所示。

图 8 雀儿山隧道防排水系统设计

4. 3. 4 隧道洞口防雪棚设计

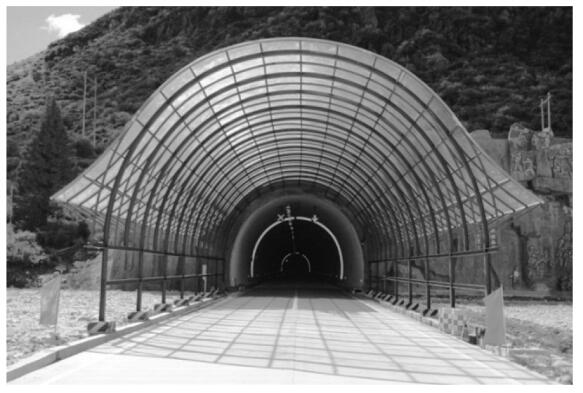

雀儿山隧道主洞洞口外各设置 1 处防雪棚,以保障车辆进、出洞安全。 防雪棚采用独立扩大基础,型钢支架,上覆半透明玻璃钢材料,兼有防雪和遮光的效果,有效缓解了驾乘人员的“黑白洞”效应。 隧道洞口防雪棚如图 9所示。

图 9 隧道洞口防雪棚

4. 4 高海拔隧道施工制氧供氧技术

4. 4. 1 高海拔隧道施工供氧标准

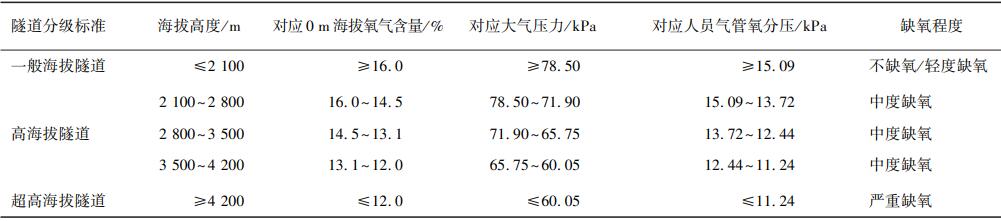

随着海拔高度增加,大气含氧量降低,人员和机械施工效率下降,甚至威胁施工人员的生命安全,因此高海拔隧道施工需要采取制氧供氧措施。 基于系列高海拔隧道气象监测和现场人员检测,利用等效气管氧分压理论计算获得高海拔公路隧道缺氧程度分级指标,见表 1。 结合不同劳动强度施工人员健康监测,提出从事较大劳动强度的人员和室内办公人员供氧标准宜分别控制在 2 800 m(气管氧分压 13. 72 kPa)和 3 500 m(气管氧分压 12. 44kPa),可得出不同海拔高度不同劳动强度人员的供氧量。

表 1 高海拔公路隧道缺氧程度分级指标

4. 4. 2 高海拔隧道施工制氧供氧措施

1)推荐采用 PSA 制氧技术对隧道施工工作区、生活区进行供氧。

2)结合隧道施工人员分布特点,高海拔隧道施工供氧方式包括鼻吸式供氧、移动式氧吧供氧、弥散式供氧。高原反应强烈时宜选择鼻吸式供氧方式,室内工作和睡觉休息宜选择弥散式供氧方式,隧道内施工根据工作区域不同可选取局部弥散式供氧和移动吸氧车等方式。

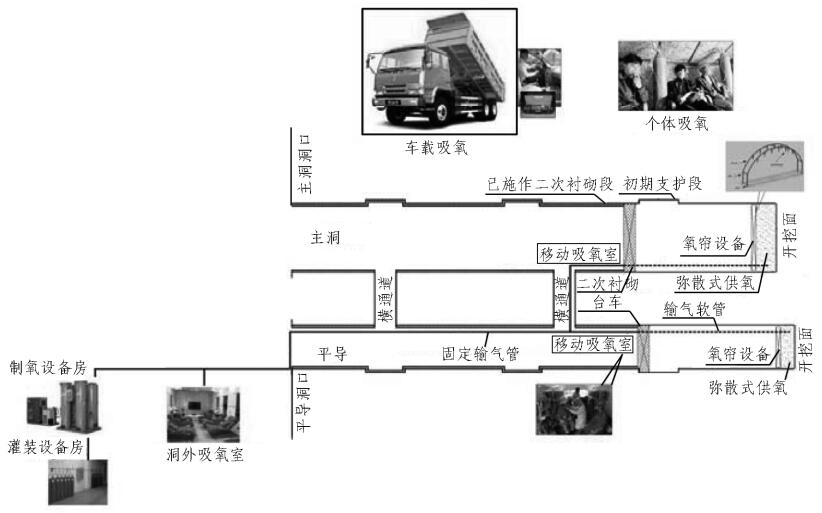

4. 4. 3 高海拔隧道施工制氧供氧应用

雀儿山隧道采用办公生活区鼻息与弥散供氧组合,隧道内施工区局部弥散式供氧,并配备移动吸氧车供氧,隧道洞内设置移动式应急救援车,隧道洞口设置高压氧舱满足危重病人的应急救援,运输车辆司机在车上备用鼻息式吸氧器。 现场施工过程中,通过对隧道掌子面弥散式供氧区的气压和氧含量进行检测,气压为 60. 19 ~ 60. 93 kPa,氧含量为 23. 84% ~ 25. 56%,是原氧含量的 1. 18 倍,推算出经弥散供氧后空气中氧气质量为 210. 954 ~ 213. 493 g / m3,达到了海拔 2 800 ~ 3 000 m 的氧含量标准。 人体血氧含量均达到90%以上,满足人体需氧量要求,在 5 年施工期间未出现因高原反应导致的人员伤亡事件。 雀儿山隧道施工制氧供氧体系如图 10 所示。

图 10 雀儿山隧道施工制氧供氧体系

4. 5 地热资源利用技术

雀儿山隧道出口附近温泉群出露,距隧道洞口直线距离约 700 m,高差约 200 m,温泉总流量为 4. 93 L / s,温度为 63~72 ℃ 。 根据水质分析报告,温泉水呈弱碱性,水质满足混凝土施工用水要求,可用于生产施工、生活洗漱等。

4. 5. 1 隧道施工期间地热资源利用

雀儿山隧道地处高原高寒地区,冬季施工时间长,利用温泉热能为隧道施工提供了稳定的热源,改善了工作和生活环境,有效提高了施工效率。 经测算,项目总共节约标准煤 2 360 t,减少项目成本 272 万元,保障了隧道施工质量和按期完工。

4. 5. 2 隧道运营期间地热资源利用

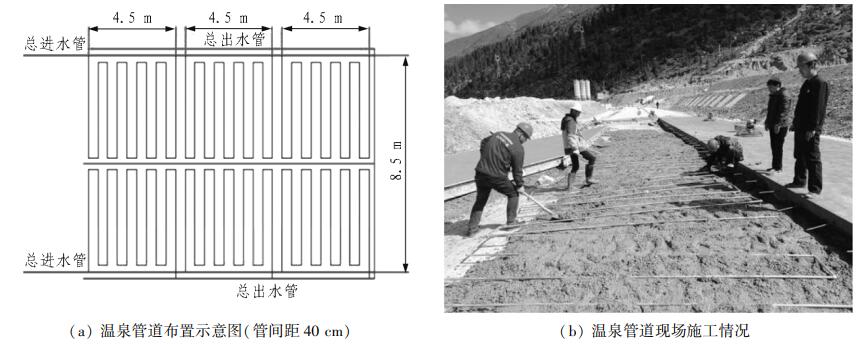

高海拔隧道洞口段冰雪堆积,路面湿滑,易导致交通事故发生,因此利用温泉热能对路面进行加热。 通过雀儿山隧道现场试验及理论计算,确定布置参数为管道直径 2 cm,每幅宽度 4. 0 m,长度 5. 0 m,管道间距 40 cm,管道埋深 12 cm。 在雀儿山隧道出口 125 m 路面进行了成果应用,通过隧道运营通车后持续监测可知,温泉加热起到了良好的冬季除路面冰雪效果。 利用温泉热能消除路面冰雪灾害如图 11 所示。

图 11 利用温泉热能消除路面冰雪灾害

4. 6 不良地质处治技术

4. 6. 1 洞口覆盖层处治

隧道洞口冰水堆积层采用三台阶七步开挖,超前支护采用双层注浆小导管加固拱圈,初期支护钢架全封闭,二次衬砌采用钢筋混凝土结构。 在初期支护封闭成环后对地下水丰富段落采用周边注浆处治,加固地层的同时封堵地下水向隧道周围渗透的路径。

4. 6. 2 涌突水防治

隧道穿断层破碎带段地下水发育,发生了多次涌突水,施工期间布设了 1 ~ 3 个水平超前钻孔,根据各探孔的探测和出水情况,采用了针对性的泄水或预注浆堵水措施,进口端反坡施工段设置了多台抽水设备保障抽水能力。

4. 6. 3 岩爆防治

隧道岩爆以闷响、轻微弹射为主,通过小断面平导先行和超前钻孔释放应力,同时加强光面爆破,洞壁洒水冲洗,减少开挖轮廓周边的应力集中。 岩爆活跃期暂避,加强照明,作业人员配套安全帽及防弹背心等综合防护装备。

5 主要技术创新

1)首创高海拔隧道“气象选线”的设计理念,将气象、水文与地质因素结合,为高海拔寒区越岭隧道选线提供了新思路。

2)将现有隧道通风计算标准从海拔 2 200 m 提高到海拔 5 000 m,填补了相关设计规范的空白,为高海拔隧道施工及运营通风、制氧供氧提供有力的技术支撑。

3)创新性地提出高海拔隧道结构综合抗防冻技术,并在隧道洞口设立了防雪透光棚,既保证了隧道洞口防冻、防雪,又有效缓解了驾乘人员的“黑白洞”效应。 雀儿山隧道已运营 3 年,未发生衬砌结构冻害。

4)首次提出基于海拔高度与人员劳动强度的高海拔隧道施工供氧标准,建立了雀儿山隧道施工制氧供氧系统,为高海拔特长隧道施工安全提供了有力保障。 雀儿山隧道建设期间未发生人员伤亡事故。

5)创新性地利用洞口附近的温泉热能,消除了隧道洞口段的冰雪灾害,确保冬季运营安全。

6 工期及获得荣誉

6. 1 工期

雀儿山隧道于 2002 年 8 月开始立项研究,历经预可行研究、工程可行性研究、初步设计与施工图设计,自2012 年 9 月开工建设,于 2017 年 9 月建成运营。

6. 2 获得荣誉

获得国际隧道与地下空间协会(ITA)2018 年度工程奖、2019 年度国家优质工程奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年经典工程、建国七十周年公路交通勘察设计经典工程、四川省优秀咨询工程一等奖、中国施工企业管理协会工程建设项目设计水平评价二等奖等。 雀儿山隧道获得的主要荣誉如图 12 所示。

图 12 雀儿山隧道获得的主要荣誉

7 工程参建单位

建设单位: 四川俄岗公路工程建设有限责任公司。

设计单位: 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司。

监理单位: 山东格瑞特监理咨询有限公司。

施工单位: 中铁一局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司。

科研单位: 西南交通大学、中铁西南科学研究院有限公司、同济大学。