1 概述

1. 1 工程意义

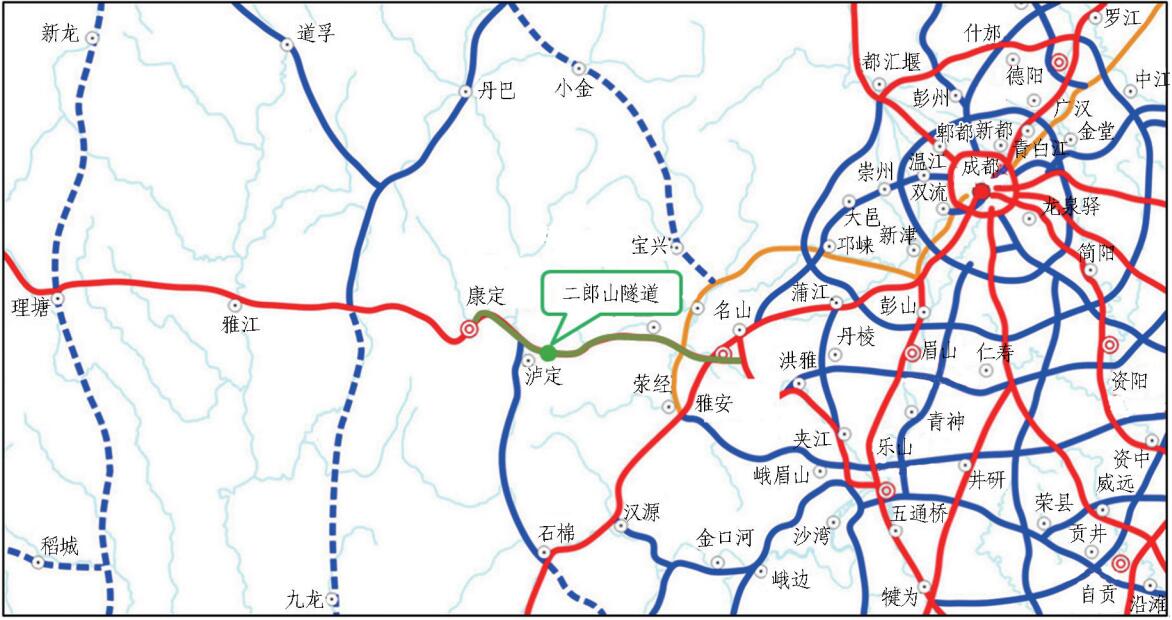

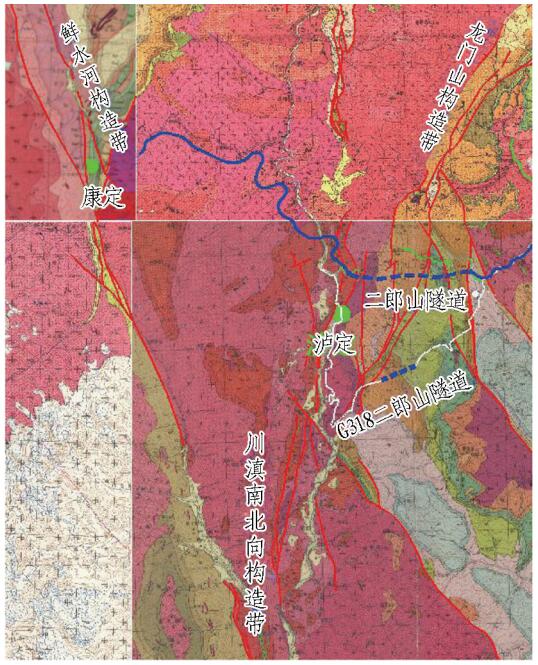

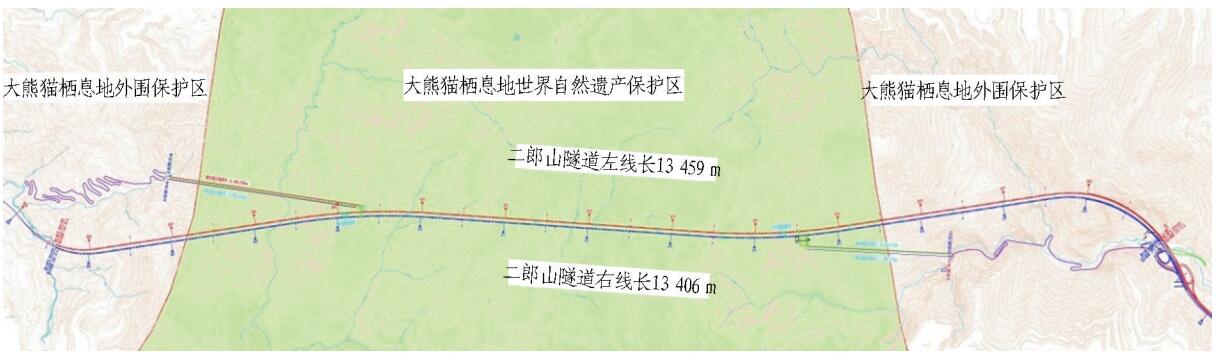

雅安至康定高速公路(简称雅康高速)是国家公路网 G4218 联络线“雅安—叶城”的重要组成部分,其作为川藏高速公路的一段,是通往藏区的重要国防及生命通道。 雅康高速起于雅安市草坝,接乐雅高速公路,设对岩枢纽互通式立交与雅安至西昌高速公路相接,经天全县、新沟、二郎山隧道、泸定、瓦斯沟,止于康定,路线全长 134km。 其中二郎山隧道长 13. 4 km,是雅康高速控制性工程,项目地理位置如图 1 所示。

图 1 雅康高速二郎山隧道地理位置

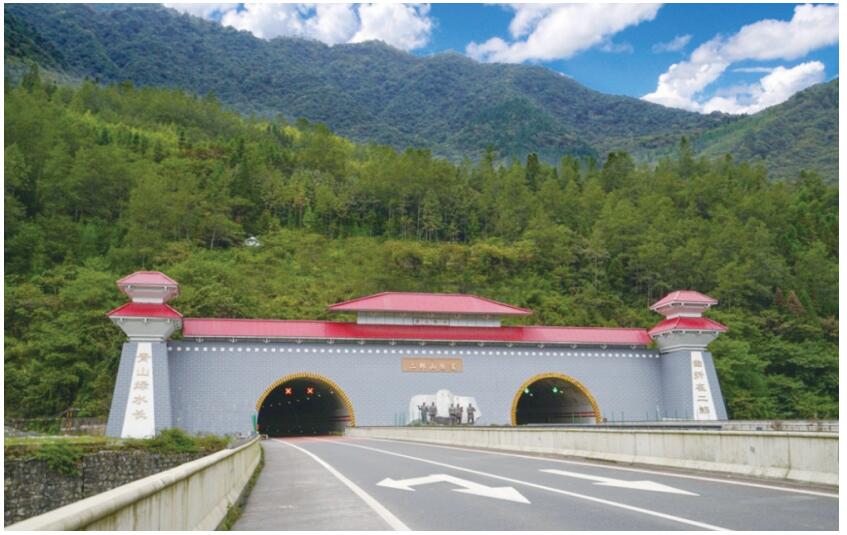

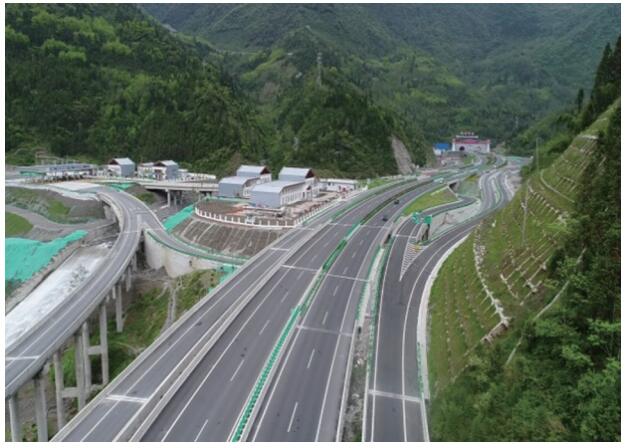

“千里川藏线,天堑二郎山” ,二郎山是成都平原进入青藏高原的第一道天然屏障。 雅康高速公路二郎山隧道于 2010 年开始勘察设计,2012 年开工建设,2017 年建成通车,在整个建设过程中,充分利用研究形成的创新成果,实现了“零伤亡” ,成为四川省乃至全国隧道建设的典范。 二郎山隧道建成后,大大改善了进入甘孜藏区的交通条件,海拔高度比国道 318 线二郎山隧道降低约 700 m,路程缩短 40 km,通行时间由 2 h 缩短至15 min,消除了冬季结冰带来的安全隐患,结束了甘孜藏区不通高速的历史,打通了藏区经济发展的主动脉,是通往地震灾区的生命大通道、稳藏安康的政治大走廊、扶贫攻坚的民生大通道。 二郎山隧道及方案图如图2 和图 3 所示。

图 2 二郎山隧道

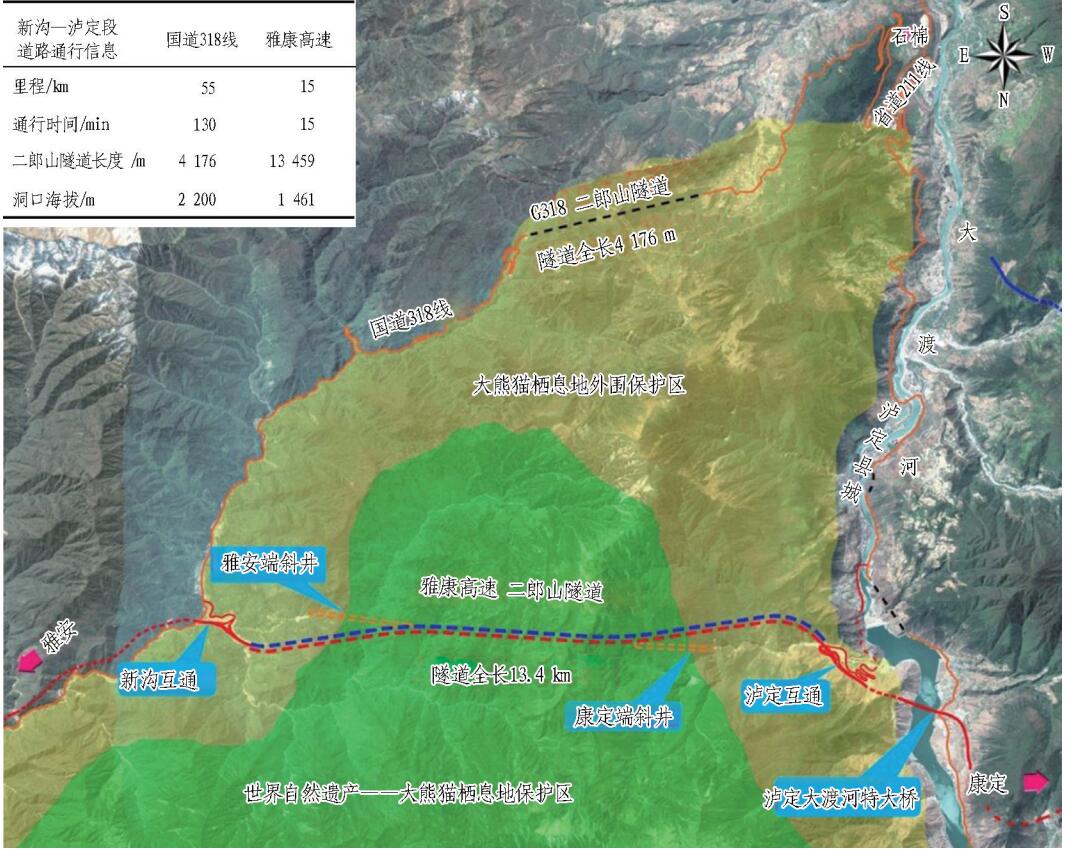

图 3 二郎山隧道方案图

二郎山隧道建设形成的超预期抗震设计理念、多功能交通转换带防灾救援措施、消防水池及节能风道绿色环保技术等隧道勘察设计和施工成套技术,为保障二郎山隧道的顺利施工、竣工以及长期的通车运行奠定了坚实的基础,取得了国内外领先的多项创新性技术成果,在类似公路隧道工程中进行了广泛的推广应用。

1. 2 工程概况

二郎山隧道左线长 13 459 m,右线长 13 406 m,被誉为“川藏第一隧”, 工程造价 21. 66 亿元;设计速度 80km / h,隧道建筑限界 10. 25 m×5. 0 m。 二郎山隧道平纵示意图如图 4 所示。

图 4 二郎山隧道平纵示意图

隧道轴线充分考虑隧址区地质条件、地形条件、保护区环境保护及工程造价等因素,二郎山隧道洞身左右测量线间距约 40 m,纵坡设置为人字坡,坡度为+2% / -0. 5%。 洞身平面设置大半径 S 曲线,曲线半径分别为 8 020m 和 7 980 m。

隧道通风采用三区段送排式通风,通风分段长度为 3 680 m+5 320 m+4 406 m;雅安端采用地面风机房,送风、排风共用 1 个斜井,斜井内设置中隔板,右线斜井长 2 246 m、坡度为+12. 96%,左线斜井长 2 305 m、坡度为+12. 49%;康定端采用地下风机房,送风、排风各 1 个斜井,送风斜井长 1 716 m、坡度为+10. 56%,排风斜井长1 734 m、坡度为+11. 09%。

1. 3 工程特点与难点

二郎山隧道建设面临“五个极其”的严峻挑战: 地形条件极其复杂、地质条件极其复杂、气候条件极其独特、环境条件极其敏感、工程施工极其困难。

1. 3. 1 地形条件极其复杂

二郎山为青衣江与大渡河的分水岭,呈南北向展布,山势陡峭、层峦叠嶂、山体浑厚,隧道最大埋深 1 500 m,海拔 2 000~4 000 m,相对高差 1 000~2 000 m,为深切高山峡谷区。

1. 3. 2 地质条件极其复杂

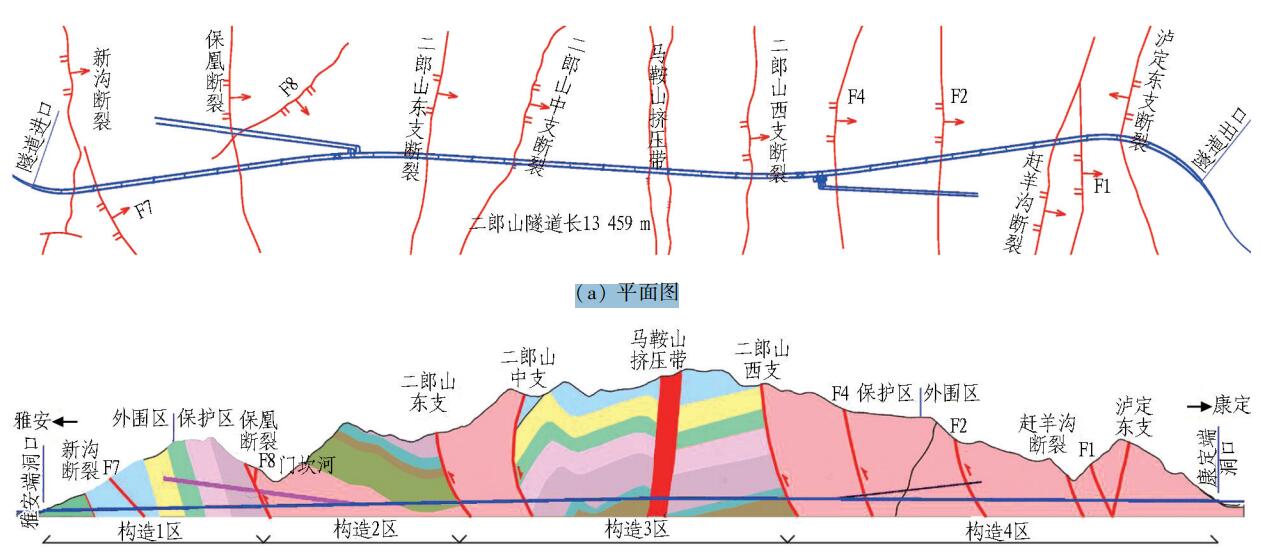

二郎山隧道位于龙门山断裂、鲜水河断裂和川滇断裂 3 条活动性断裂组成的“Y”字形构造体系交汇部位,穿越 13 条断裂、11 套地层、12 种岩性。 隧道雅安端以三叠系、泥盆系、志留系和奥陶系的板岩、灰岩、粉砂岩等沉积岩为主;隧道康定端以花岗岩、安山岩、闪长岩等岩浆岩为主。 隧道主要不良地质包括区域活动断裂、高地应力岩爆及大变形、高压涌突水、瓦斯及洞口巨厚覆盖层等,其中龙门山断裂带西南段尾支(二郎山东支、中支、西支断裂)、保新厂—凰仪断裂、泸定东支断裂为中更新世区域活动断裂,为“高地震烈度、高地应力、高压涌突水”隧道,被誉为“地质博物馆”。 隧址区地质构造如图 5 所示。

图 5 隧址区地质构造图

1. 3. 3 气候条件极其独特

二郎山位于四川盆地亚热带季风湿润气候与青藏高原大陆性干冷气候的过渡地带,两端气候差异非常明显,是著名的“川西雨屏”。 雅安端属亚热带季风湿润气候,年降雨量约为 2 000 mm;康定端属亚热带季风干热气候,年降雨量仅 660 mm,生态植被极其脆弱。

1. 3. 4 环境条件极其敏感

世界自然遗产———大熊猫栖息地保护区横亘南北,划分为核心区、保护区、外围区,实行分区保护。 二郎山隧道洞身下穿大熊猫栖息地保护区,隧道选线受到极大限制,通风井设置困难,施工环保要求高。

1. 3. 5 工程施工极其困难

二郎山隧道为超特长隧道,受保护区的限制,不具备新增工作面的条件,超长距离施工困难; 施工环保要求高,隧道巨量弃碴困难; 地质条件复杂,瓦斯、岩爆、大变形、高压涌突水、区域断裂等不良地质和施工地质灾害发育,施工安全风险高。

二郎山隧道建成通车时,其主洞长度为全国公路隧道第 4,斜井长度为全国第 1,工程规模大,技术复杂,建设难度大;面临“自然保护区内复杂深埋隧道勘察、穿越活动断裂带隧道抗减震结构设计、超特长隧道运营安全、超特长隧道节能环保”等技术难题。

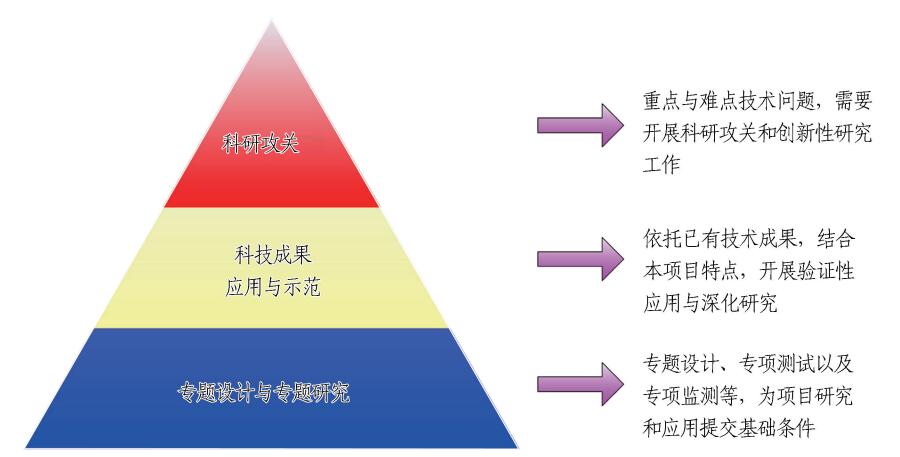

2 开展的科技攻关工作

针对二郎山隧道的特点和难点,树立顶层设计理念,系统构建目标明确、层次清晰、主线突出、理念先进的技术攻关框架。 围绕“安全、经济、生态、便捷”的科技攻关目标,按照“专题论证与研究、科技成果推广与应用、科学研究与试验”3 个技术攻关层次,解决“勘察与设计、建设与施工、运营与养护”过程中的关键技术难题,为二郎山隧道安全顺利建设提供坚实的技术支撑。 科技攻关框架体系如图 6 所示。

图 6 科技攻关框架体系

2. 1 专题设计与专题研究

勘察设计阶段,开展了 8 个专题设计,涉及路线方案、重大不良地质、运营安全、防灾救援、安全风险等方面,通过专题设计与专题研究,基本解决了二郎山隧道设计与施工关键性技术难题。 具体如下: 1)隧址和轴线方案选择; 2)隧道场地地震安全性评价及隧道抗震专题; 3)隧道综合水文地质勘察及涌突水防治专题; 4)隧道地应力场及岩爆、大变形预测及防治专题; 5)隧道通风及防灾救援专题; 6)隧道安全风险控制专题; 7)隧道施工组织专题; 8)隧道通风与照明节能专题。

2. 2 科技成果应用与示范

二郎山隧道建设围绕“安全”,应用最新科技成果,进一步优化验证设计方案,降低安全风险,解决建设及运营重大安全风险技术难题。 具体如下: 1)富水多断层条件下隧道涌突水灾变预测与控制技术研究; 2)高地应力隧道岩爆和大变形预测预报及综合处治技术研究; 3)公路隧道信息化施工及动态设计应用研究; 4)超特长公路隧道运营安全及防灾救援技术研究; 5)超特长隧道独头掘进施工通风技术研究; 6)超特长隧道施工安全风险动态控制与管理研究。

2. 3 科研攻关

通过专题设计与专题研究,运用与借鉴已有科技成果,仍然存在部分问题需要通过科研攻关解决,以保障隧道施工安全,减少环境影响,实现运营节能。 具体如下: 1)公路隧道地下水限量排放技术指标及对策措施研究;2)大高差超长公路隧道运营节能控制技术研究。

3 工程建设创新关键技术

根据二郎山隧道面临的工程难度,围绕“安全、绿色、节能”的建设理念,克服了地形条件复杂、地质条件复杂、气候条件独特、环境条件敏感及工程施工困难的工程特点及难点,成功解决了隧址及轴线方案、保护区内深埋长大隧道勘察、隧道抗震、高地应力、地下水环境保护等技术难题,取得了多项创新成果,实现了穿越环境敏感区复杂地形地质条件超特长隧道安全、优质、高效的建设目标。

1)隧址及轴线方案。 提出高线和低线等多个隧址方案,经过综合比选,选择路线直捷、运营便捷、造价节省、无长大连续下坡及积雪结冰的 F 线低隧址方案。 结合风井布设、地质条件、运营安全,提出 I、J、K 线 3 个轴线方案,最终确定隧道主洞最短、风井较短、高地应力问题相对轻微、与各断裂更近于正交、平纵各线元及组合均匀、更利于洞内行车安全的 J 线方案。

2)高地应力问题。 通过工程类比、实测地应力、数值模拟分析综合确定隧道地应力场,采用以地质综合分析为主的方法,预测岩爆及大变形的等级及段落,在此基础上,提出岩爆“以防为主,加强结构支护与施工措施相结合”的处治原则,防止岩爆发生或降低岩爆发生的等级。 软岩大变形采用“主动适应+强支撑”的“双层支护体系”。

3)高压涌突水。 通过水文地质专项勘察,详细查明地下水分布发育特征,多方法综合预测分段涌水量,结合构造发育特征,对高压涌突水段落及风险进行综合评估。 坚持“超前预报、以堵为主、堵排结合、限量排放”的原则,对大型涌突水进行注浆封堵,对小型涌水进行排放,避免地下水大量流失。

3. 1 基于构造损伤分区的隧道下穿自然保护区综合勘察技术

结合保护区环保和长大深埋隧道地质勘察的需要,运用基于构造损伤分区综合勘察技术,在保护区内长达8. 3 km 段落无法实施钻孔的情况下,准确查明了隧道工程地质,最大限度地保护了保护区内的生态环境,解决了保护区内复杂艰险山区长大深埋公路隧道勘察技术难题。

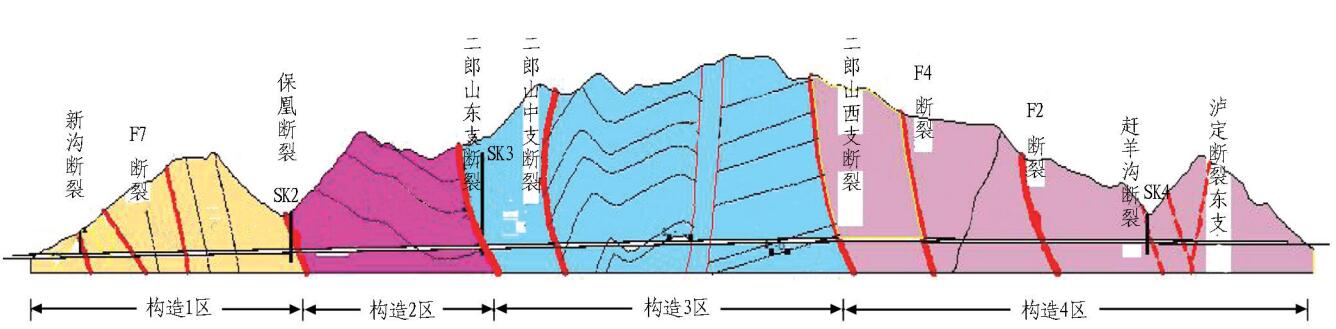

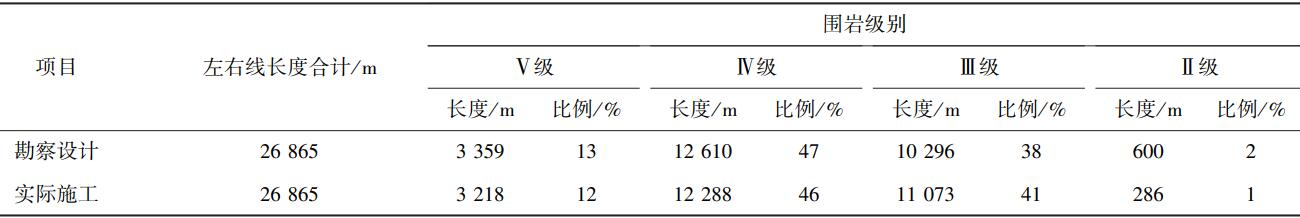

针对二郎山隧道深埋特长的特点,提出了基于构造损伤分区的勘察技术方法。 根据隧道的构造特征,将隧道划分为 4 个构造分区(见图 7),将深孔布设于各个构造分区的结合部位,全隧道共布设深孔 4 个,孔深共计1 536. 5 m,达到了对隧道构造格架的有效控制和验证。 以此为基础的深孔方案布设,既满足二郎山森林公园和自然遗产保护区的环保要求,又能有效地对隧址区的地质构造特征进行控制和揭示,提升了深孔利用效率和布设合理性,节约了勘察成本和工期。

图 7 二郎山隧道构造分区

通过施工验证,隧道的整体构造格架与勘察成果一致,主要断裂均得到了揭示与验证,其差异性主要体现在洞身大深埋段构造格架分界面向进口偏移 200 ~ 300 m,这是由于断裂的空间走向并非完全按平面展布,而是曲面,因此通过地表露头推测的断裂构造在深部位置存在差异。 通过施工地质及超前预报,对这种差异进行了修正。 经统计,隧道勘察设计与实际施工不同级别围岩对比见表 1。

表 1 不同级别围岩对比表

3. 2 超预期抗震设计理念及设防技术

充分考虑地震风险,采用超预期抗震设计理念与方法,区域断裂段隧道断面整体加大 40 cm,为震后加固预留空间,实现“快速抢通、快速加固”的目标,并保证加固后不降低隧道的服务水平。 将隧道抗震设防划分为洞口段、软硬岩交界段及断层破碎带段,根据区段地震响应特点进行针对性抗震设防。 隧道扩大抗震断面如图 8 所示。

图 8 隧道扩大抗震断面图

3. 3 4 车道大断面洞内景观带及交通转换通道防灾救援技术

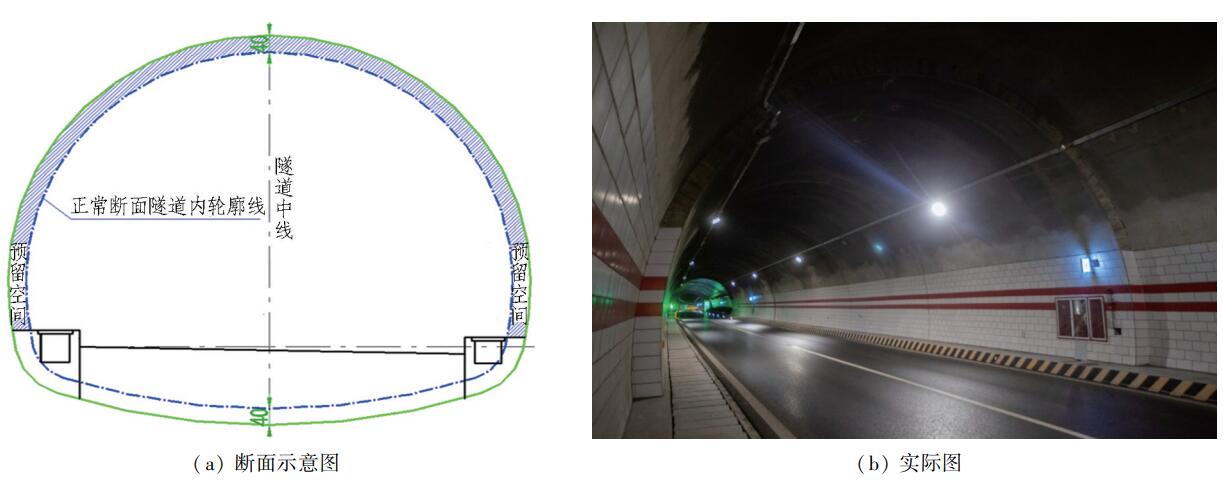

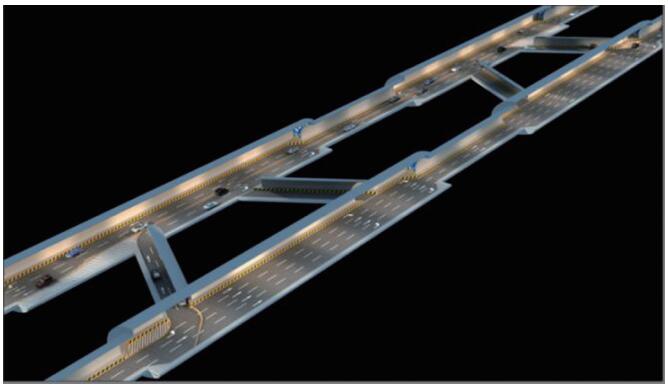

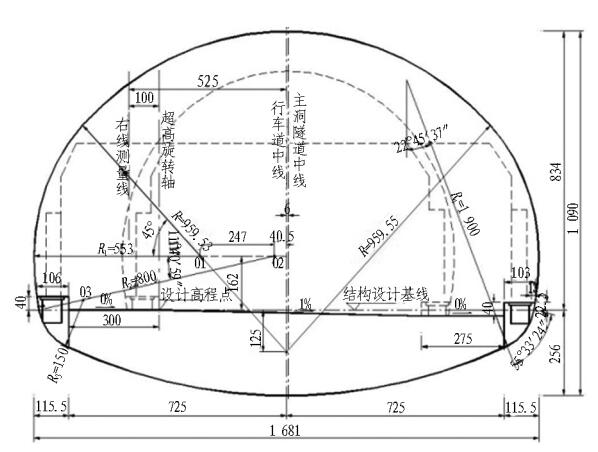

首次设置了 2 处 4 车道大断面洞内景观带及交通转换通道,长 120 m,左右两侧各加宽 1 个 3. 5 m 车道。 将隧道分为 3 段,当其中一段发生事故或维修时,其余路段通行方式不受其影响;交通转换通道采用 2 车道断面、“八”字形布设,提高了左右洞交通转换能力及隧道防灾救援能力。 交通转换通道平面布置如图 9 所示,交通转换通道 4 车道内轮廓如图 10 所示。

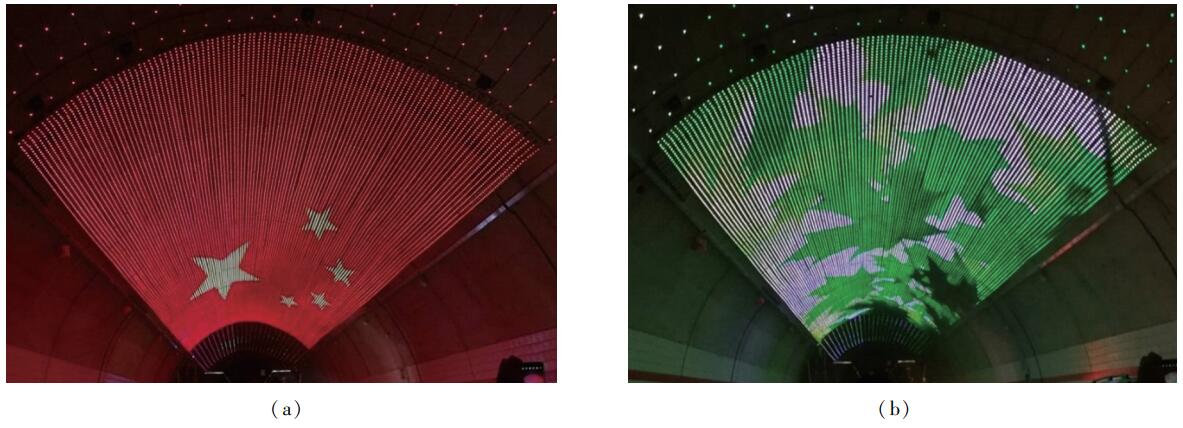

首次采用 LED 动态视觉系统打造洞内景观带,布设了 4. 3 万个 LED 点光源,从而形成“飘扬的五星红旗”、“摇曳的枫叶”等动态图案,有效缓解了司乘人员的视觉疲劳和心理压抑感,实现了“长隧短运”,提高了行车舒适度和安全性。 洞内景观带实际效果如图 11 所示。

图 9 交通转换通道平面布置图

图 10 交通转换通道 4 车道内轮廓图(单位: cm)

图 11 洞内景观带实际效果图

3. 4 绿色施工及节能综合技术

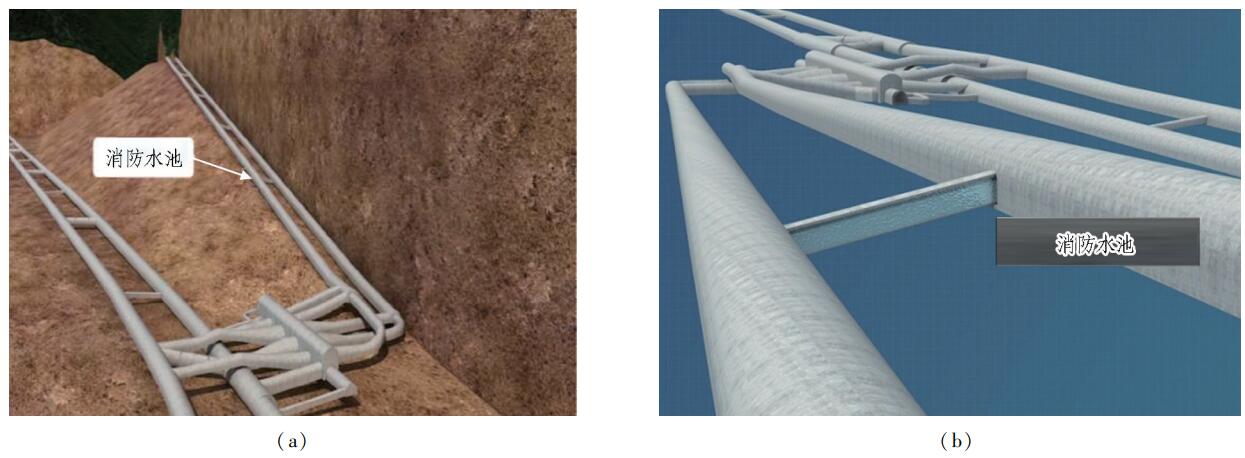

3. 4. 1 斜井内设高位自流水消防水池

首次在隧道斜井内设置高位自流水消防水池,解决了传统洞外高位消防水池施工困难、养护难度大、冬季结冰可靠性差、需要大量抽水设备等技术难题,利用施工期左右斜井之间的救援横通道作为消防水池,提高了消防可靠性,并实现了节能。 消防水池如图 12 所示。

图 12 消防水池示意图

3. 4. 2 穿越大熊猫栖息地保护区的生态环保选线

隧址区为世界自然遗产———大熊猫栖息地保护区,采用生态环保选线,路线避开保护区的核心区,利用隧道下穿保护区。 隧道风井采用工程规模较大的斜井方案,舍弃保护区内的竖井方案,隧道洞口及斜井口均位于外围保护区,以保护生态环境。 二郎山隧道轴线与保护区关系如图 13 所示。

图 13 二郎山隧道轴线与保护区关系图

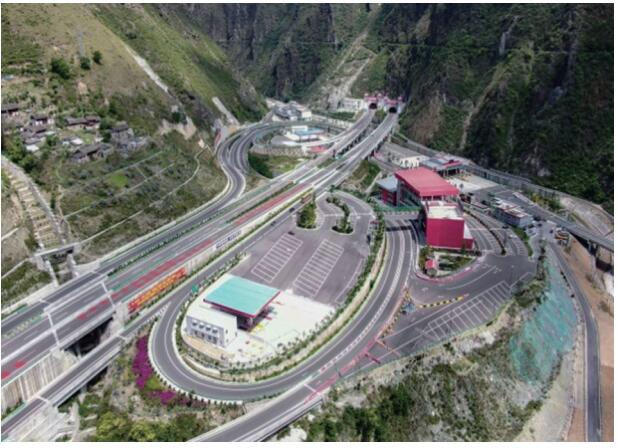

3. 4. 3 隧道洞碴全部综合利用,实现隧道“零弃方”的绿色建造技术

隧道洞碴方量达 338 万 m3,全部进行了综合利用,未设置专用永久性弃土场,实现了隧道“零弃方”的绿色建造技术,节约了土地资源。 结合洞外地形、地质、环境条件,充分利用隧道两端新沟互通综合体(见图 14)、泸定互通综合体(见图 15)结构物布设,合理采用高填路基和场坪,大量消化隧道洞碴,其中新沟互通消化弃碴约 135 万m3、泸定互通消化弃碴约 150 万 m3;岩浆岩洞碴作为机制砂、碎石的母材,变废为宝,用于路基及隧道低强度混凝土母材约 53 万 m3。

图 14 新沟互通

图 15 泸定互通

3. 4. 4 斜井采用全程反打技术

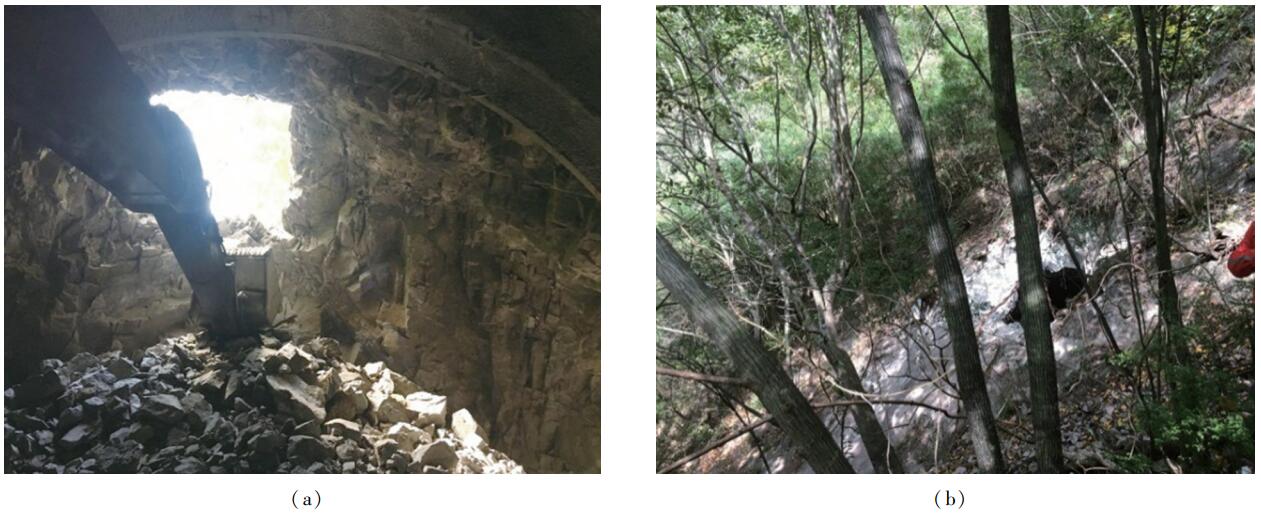

为保护生态环境,康定端长距离斜井采用全程反打技术(见图 16),成功解决了斜井反打施工中的重车运输防溜车、上坡爆破滚石、超长距离多掌子面施工通风等技术难题,避免了在外围保护区修建 5 km 长的临时便道及4. 3 万 m2 的生态植被破坏,最大程度保护了环境,同时减小了工程规模,节约了工程造价。

图 16 斜井全程反打出洞

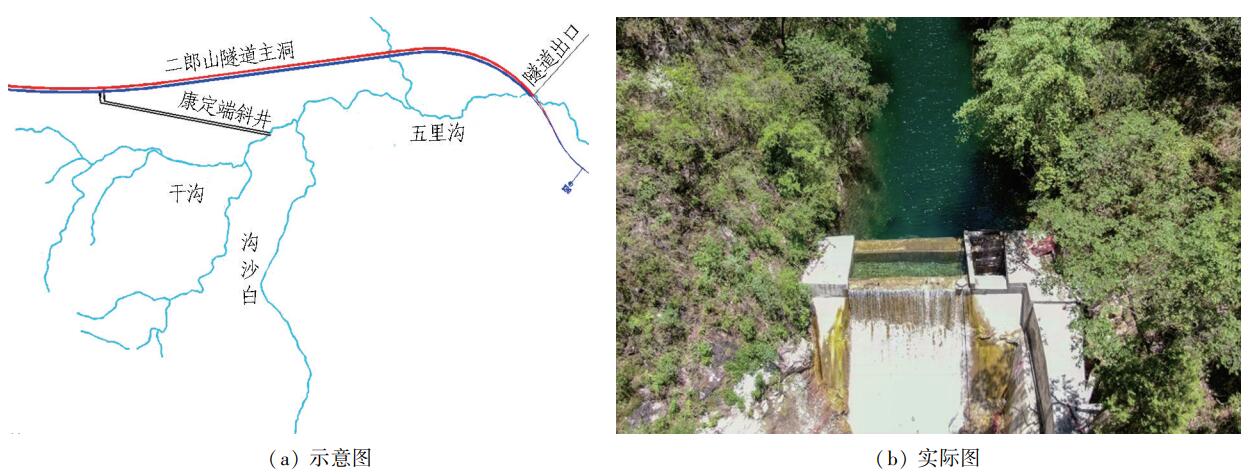

3. 4. 5 斜井引水发电的绿色节能新举措

在公路交通行业首次创造性地利用康定端斜井引水发电进行节能减排(见图 17) ,将水电和公路交通建设联系起来,解决了超特长公路隧道运营用电成本高的难题,具有较大的社会经济效益,为公路交通行业节能减排提供了新思路、新举措。 康定端斜井井口位于五里沟上游支沟,斜井高差 192 m,将冲沟水引入斜井地下风机房进行发电,发电尾水通过隧道中央排水沟排出洞外。 斜井引水发电工程实现装机容量 730 kW,年发电量 400 万 kW·h。

图 17 斜井引水发电

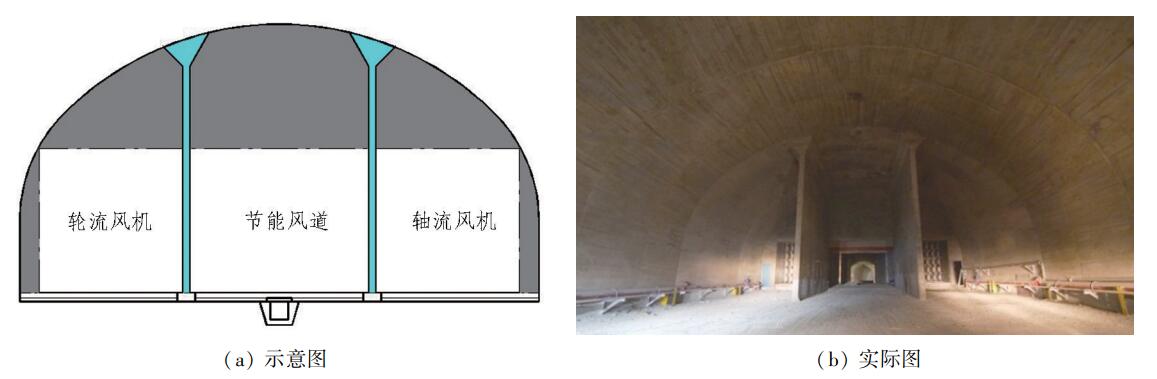

3. 4. 6 以自然节能风道为辅助动力的超特长隧道通风节能系统

充分利用二郎山隧道各洞口气象差异形成的气压差,在隧道内设置自然节能风道,建立了以自然风为动力的通风节能技术体系,形成了以自然节能风道为辅助动力的超特长隧道通风节能系统,实现通风节能效率达 15%,年节电约 210 万 kW·h。 隧道通风节能系统如图 18 所示。

图 18 隧道通风节能系统

3. 5 施工网络通风和精密测量控制技术

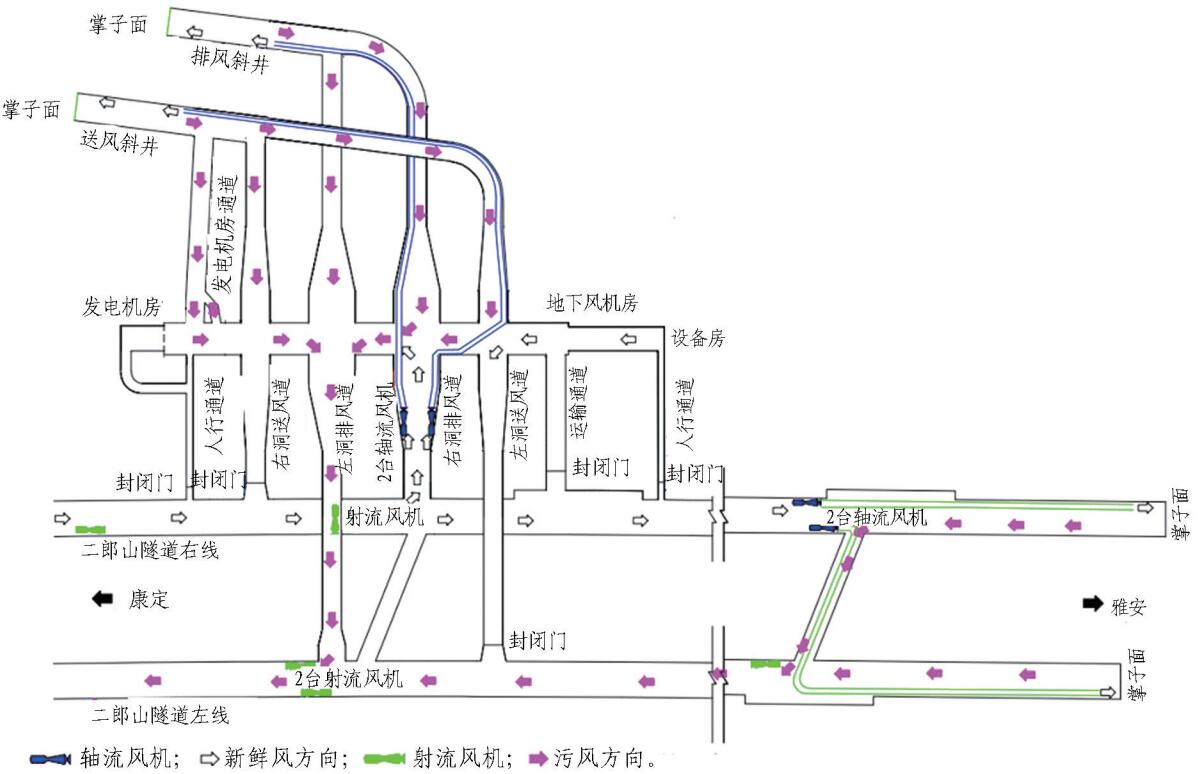

3. 5. 1 超长距离多通道施工网络通风技术

将斜井双线的通风融入到主隧道巷道式通风系统中,二者共用新鲜风输送通道与污风排出通道。 根据隧道结构合理布置送、排风通道,巧妙利用风流形成的负压差,完成 4 条隧道的送、排风系统布置,从而改进了巷道式通风系统,形成超长距离多通道施工网络通风技术。 在新鲜风输送通道布设多台轴流风机和多条风管分别向主隧道和斜井的多个掌子面送风;在污风排出通道增加射流风机,局部加压,不断将污风向洞外方向输送。 多通道网络施工通风布置如图 19 所示。

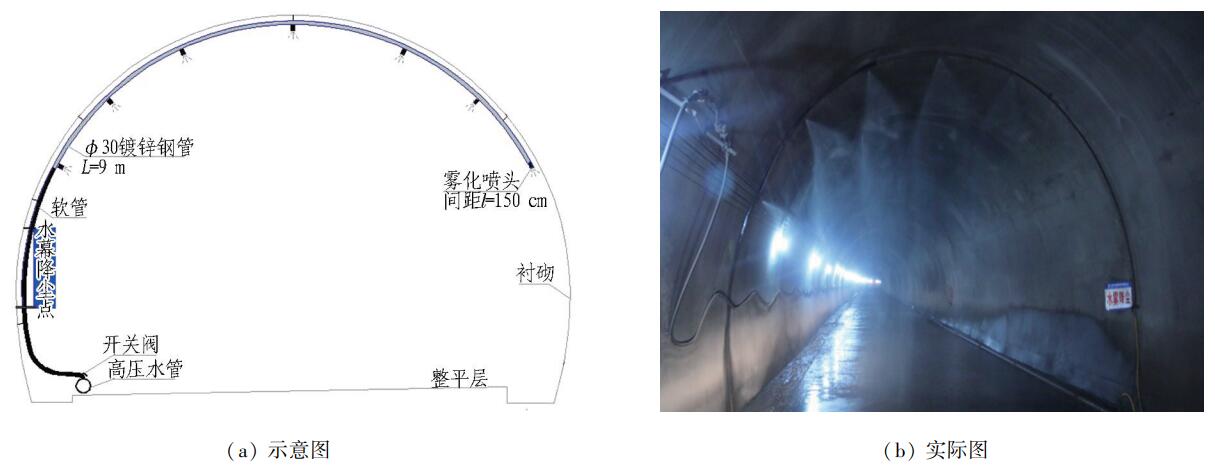

3. 5. 2 研发完善水幕降尘系统

在隧道掘进过程中,利用湿式除尘机制,研发完善水幕降尘系统,爆破后 20 min 左右即可将粉尘浓度降至规范要求,大大缩短了爆破后出碴等待时间。 水幕降尘系统由高压射流式水炮装置、移动式水幕支架和固定式环向水幕(见图 20)3 道水幕组成,分别布置在开挖台车上、基层端头、二次衬砌段(每隔 200 m 设置 1 道)。

图 19 多通道网络施工通风布置图

图 20 固定式环向水幕

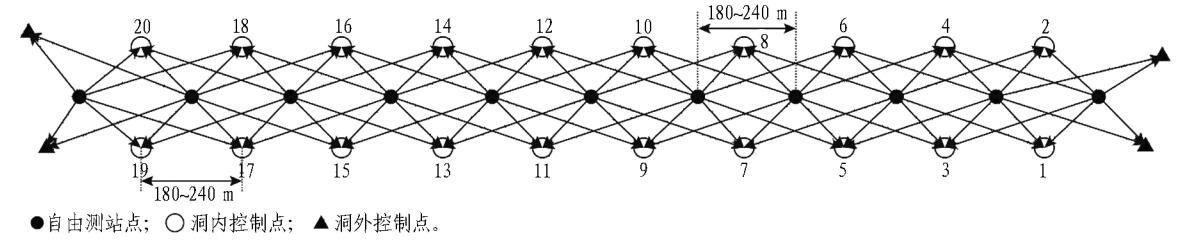

3. 5. 3 长大隧道洞内自由测站边角精密测量控制施工技术

创新形成了长大隧道洞内自由测站边角精密测量控制施工技术,每个控制点被连续 4 个自由测站通过不同方向和距离观测,多余观测数多,可靠性强;而常规导线网的多余观测数和可靠性,均无法与自由测站边角交会法相比。 通过该技术的应用,二郎山隧道左右洞贯通误差分别为 9 mm 和 12 mm。 洞内自由测站边角测量控制网如图 21 所示。

图 21 洞内自由测站边角测量控制网

3. 6 公路隧道机械化施工综合配套技术

形成了完善的特长公路隧道机械化配套快速施工技术。 采用双三臂凿岩台车+湿喷机械手+自行式液压模板台车+斜井中隔墙模板台车等一系列机械化配套设备,提高施工效率,降低安全隐患,质量控制良好。

3. 6. 1 三臂凿岩台车+湿喷机械手机械化配套施工技术

隧道采用双台车微台阶法开挖,台车一前一后,提高台车的三臂利用率。 下台阶采用左右错开平行流水跟进法施工。 结合双台车现场操作特点,上台阶高度 4 m、长度 4 m,每循环开挖进尺 1. 6 ~ 2. 4 m;下台阶左右侧错开3 榀拱架施工,上、下台阶同时开挖同时响炮。 下台阶出碴与上台阶立拱平行作业,机械手上下台阶喷浆。 三臂凿岩台车如图 22 所示,湿喷机械手如图 23 所示。

3. 6. 2 隧道整体式模板台车施工技术

1)形成符合高速公路隧道特点的电缆沟槽整体施工技术。 经过现场施工,隧道日均施工电缆沟槽双侧 12m,月完成 360 m。 施工后外表光洁、线形顺直,模板搭接处错台不大于 5 mm,大大提高了施工质量和进度。 电缆沟槽模板台车如图 24 所示。

2)形成一套大坡度斜井中隔墙混凝土一次成型施工技术。 在坡度大、断面小的隧道斜井应用效果明显,具有施工安全、优质、高效等优点。 斜井中隔墙模板台车如图 25 所示。

4 主要技术创新及推广应用

通过一系列专题论证与设计、科技成果应用与示范、科技攻关,二郎山隧道形成的主要创新成果如下:

1)创立了基于构造损伤分区的自然保护区内综合勘察技术,在保护区内长达 8. 3 km 段无法布设钻孔的情况下,准确查明了隧道工程地质。

2)首次采用超预期抗震设计理念与方法,充分考虑地震风险,活动断裂段隧道断面加大 40 cm,为震后加固预留空间,实现“快速抢通、快速加固”的目标。

3)首次设置了 2 处交通转换通道,首次采用 LED 动态视觉系统打造洞内景观带,实现了超特长隧道洞内快速交通转换及长隧短运,提高了运营的安全性和舒适度。 首次在斜井内设置高位自流水消防水池,提高了消防可靠性。

4)采用生态选线理念,合理确定隧道轴线,338 万 m3 洞碴全部综合利用,实现“零弃方”。 首次采用斜井全程反打技术,避免在外围保护区修建临时便道工程,实现对保护区的“零影响”。

5)首次利用隧道斜井引水发电,年发电 400 万 kW·h,解决了隧道照明用电难题。 设置自然风道,建立了以自然风为动力的辅助通风节能技术体系,实现通风节能 15%,年节电约 210 万 kW·h。

6)创新了超长距离多通道施工网络通风技术,研发了长大隧道自由测站边角精密测量控制技术工法,钻爆法施工独头掘进达 7 333 m,为全国之最。 形成了完善的公路隧道机械化施工综合配套技术,确保长大隧道安全、快速、高效施工,在 5 年的建设期实现“零伤亡”。

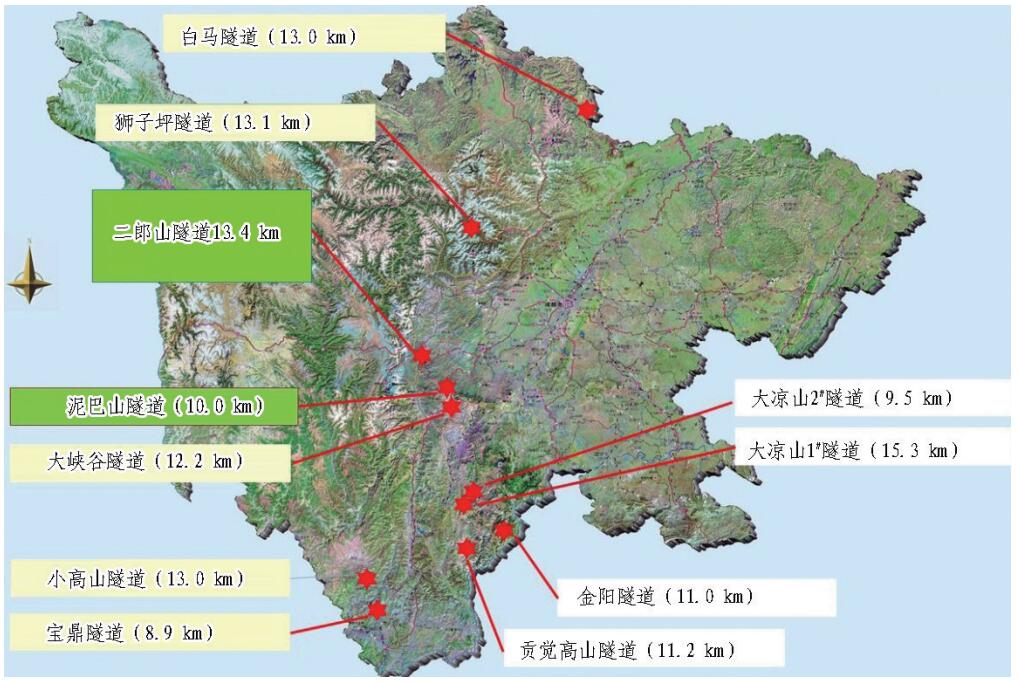

创新技术有效指导了二郎山隧道的建设,整个施工过程中未发生安全事故,质量优良率达 100%,已经成为复杂艰险山区长大公路隧道建设的典范,其成功经验正在大凉山隧道(15. 3 km)、狮子坪隧道(13. 1 km)、白马隧道(13 km)、小高山隧道(13 km)等大批山区长大隧道中推广和应用,有效指导了工程的安全绿色高效建设。 二郎山隧道创新技术推广应用情况如图 26 所示。

图 26 二郎山隧道创新技术推广应用情况

5 工期及获得荣誉

5. 1 工期

二郎山隧道于 2010 年 8 月开始立项研究,历经工程可行性研究、初步设计、技术设计与施工图设计,自 2012年 9 月开工建设,于 2017 年 12 月建成运营。

5. 2 获得荣誉

获得四川省建设工程质量安全与监理协会 2018 年四川省建设工程天府杯金奖、中国中铁股份有限公司2020 年中国中铁杯奖、中国建筑业协会工程建设质量管理分会及中国铁建股份有限公司 2019 年中国铁建杯奖、中国施工企业管理协会绿色建造工作委员会 2020 年工程建设项目绿色建造设计水平二等成果奖等。

6 工程参建单位

建设单位: 四川雅康高速公路有限责任公司。

设计单位: 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司。

监理单位: 四川省公路院工程监理有限公司。

施工单位: 中铁隧道局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司。

科研单位: 西南交通大学、成都理工大学等。